![]()

![]()

Acheter ce bulletin pour 25 € + 3 € de frais de port (France et Europe) : Frais de port inclus pour l'Europe. Pour une expédition hors d'Europe,

le prix est de 35 € incluant 10 € de frais de port : payez sur la boutique Sabix.

|

|

|

Le TGV ayant été lancé dans un passé assez récent, les coordonnateurs de ce bulletin ont pu obtenir des contributions des personnes mêmes qui étaient aux commandes du projet: ingénieurs ayant piloté la construction des lignes, conçu et fait fabriquer les grands équipements, ou vendu le concept à l'exportation, architectes ayant imaginé des gares d'un type nouveau, économistes ayant dès le début contribué au pilotage de l'opération et à sa rentabilité.

Lors de la préparation de ce bulletin, nous avons eu le privilège d'interviewer Jean Dupuy (X1949), directeur du Matériel puis directeur général de la SNCF, le « père du TGV », quelques semaines seulement avant sa disparition. Ce dernier a donné des informations très précises sur les conditions dans lesquelles le TGV avait été décidé. En particulier, il nous a confié l'original de la note remise au général de Gaulle pour lui présenter le projet. Rédigée par Jules Antonini (X1922, secrétaire général de la SNCF de 1958 à 1974), ce document est maintenant conservé à la bibliothèque centrale de l'X. On en trouvera un fac simile dans ce bulletin, accompagné d'un carton manuscrit de l'auteur, précisant que la note avait été remise au Général le 19 novembre 1968, et que celui-ci avait répondu (favorablement) le 23 novembre à 13h. Antonini, grand résistant, devait avoir une ligne directe avec le Général... Ce bulletin est consacré à l'une des réalisations emblématiques de l'époque gaullo-pompidolienne, le TGV, qui a profondément reconfiguré la géographie économique de la France. En témoigne la carte figurant dans l'introduction de René d'Ambrières, qui montre comment les distances apparentes entre Paris et de grandes métropoles telles que Lyon, Lille ou Bordeaux ont été divisées par un facteur 2 voire davantage. Il est frappant de constater que plus d'un siècle plus tard, le chemin de fer a pu jouer un rôle disruptif analogue à celui qu'il avait eu au milieu de XIXe siècle.

Le TGV ayant été lancé dans un passé assez récent, les coordonnateurs de ce bulletin ont pu obtenir des contributions des personnes mêmes qui étaient aux commandes du projet: ingénieurs ayant piloté la construction des lignes, conçu et fait fabriquer les grands équipements, ou vendu le concept à l'exportation, architectes ayant imaginé des gares d'un type nouveau, économistes ayant dès le début contribué au pilotage de l'opération et à sa rentabilité.

Lors de la préparation de ce bulletin, nous avons eu le privilège d'interviewer Jean Dupuy (X1949), directeur du Matériel puis directeur général de la SNCF, le « père du TGV », quelques semaines seulement avant sa disparition. Ce dernier a donné des informations très précises sur les conditions dans lesquelles le TGV avait été décidé. En particulier, il nous a confié l'original de la note remise au général de Gaulle pour lui présenter le projet. Rédigée par Jules Antonini (X1922, secrétaire général de la SNCF de 1958 à 1974), ce document est maintenant conservé à la bibliothèque centrale de l'X. On en trouvera un fac simile dans ce bulletin, accompagné d'un carton manuscrit de l'auteur, précisant que la note avait été remise au Général le 19 novembre 1968, et que celui-ci avait répondu (favorablement) le 23 novembre à 13h. Antonini, grand résistant, devait avoir une ligne directe avec le Général... Le style de la note est un peu surprenant pour le lecteur d'aujourd'hui, car il n'y figure aucun chiffre, et elle se termine par une citation de Vigny. On est cependant frappé par la permanence des problématiques et par la hauteur de vue dont fait preuve le rédacteur. Il affirme bien sûr que la ligne Paris-Lyon, qu'il s'agit de décider, sera « un projet hautement rentable, sans aléas », et cela s'est avéré exact. Mais Antonini voit plus loin et comprend le rôle que pourra jouer le TGV en matière d'aménagement du territoire, dans une logique très saint-simonienne. Il anticipe les critiques de ceux qui souhaitent donner la priorité aux lignes de banlieue en développant cette argumentation: « pour la banlieue, la SNCF a fait tout ce qui a dépendu d'elle [...] Elle est prête toujours à s'associer à tout nouvel effort [...] Mais la SNCF n'est pas la Société nationale des chemins de fer de banlieue. Elle est la Société nationale des chemins de fer français. Elle se doit à tout le territoire ». Cette problématique banlieues/France périphérique ne semblerait pas déplacée dans l'actuelle campagne présidentielle !

Les trois articles suivants, consacrés respectivement à la construction des lignes à grande vitesse, au développement des matériels et aux records de vitesse ont été écrits par Jean-Pierre Pronost (X1963) et François Lacôte (X1966), qui ont joué un rôle central dans ces domaines. A la lecture de ces textes, on ressent la fièvre industrielle qui a saisi la France lors des fameuses Trente Glorieuses: une époque où les ingénieurs, à commencer par les polytechniciens, s'occupaient avant tout de technique et d'industrie, plutôt qu'à imaginer des montages financiers alambiqués; où ils savaient concevoir des innovations majeures dans l'industrie lourde, donnant des leçons aux Japonais, Allemands et autres Coréens; et ce, en mobilisant à la fois un bagage scientifique de haut niveau (la « mathématique de la dynamique ferroviaire » utilisée pour expliquer l'instabilité du bogie) et une remarquable connaissance du terrain (les considérations de Jean-Pierre Pronost sur le choix du ballast et des traverses, ou sur l'art du terrassier).

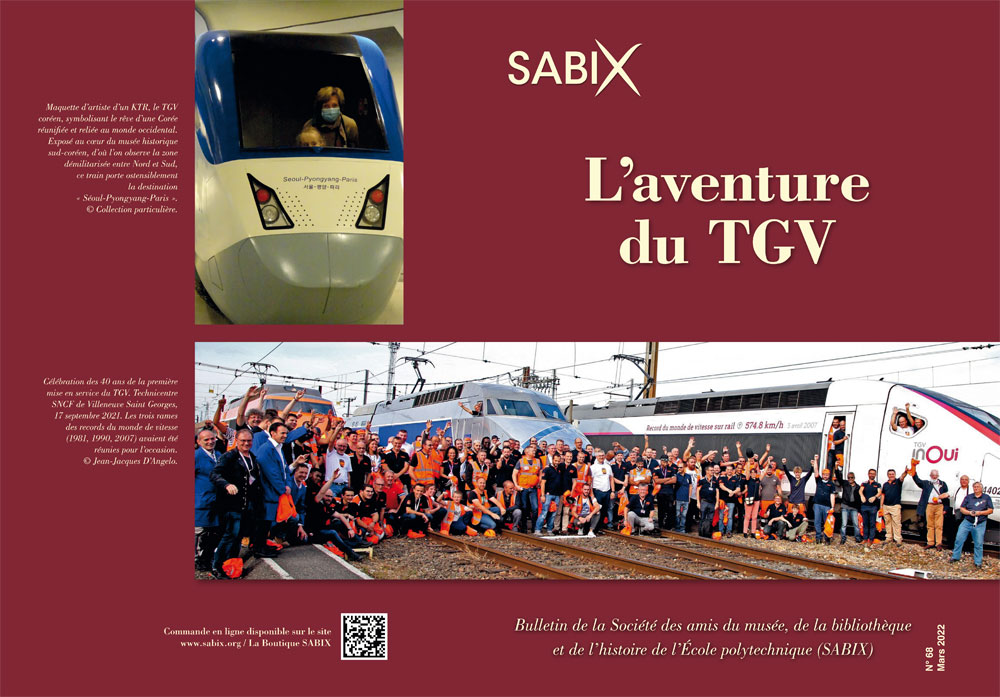

Les résultats obtenus dans tous les domaines sont impressionnants. Pour ne donner qu'un exemple, entre la première et la quatrième génération, la puissance massique du moteur de traction TGV a été multipliée par 3. Et le record du monde de vitesse sur rail a été porté à 380 km/h en 1981, puis 515.3 km/h en 1990 et enfin 574.8 km/h en 2007, un record qui tient toujours.

Mais le succès du projet n'est pas lié seulement à des considérations techniques. Les architectes Jean-Marie Duthilleul (X1972) et Étienne Tricaud (X1980) montrent comment le TGV a suscité un « retour des gares ». Après leur passé glorieux au XIXe siècle, celles-ci étaient devenues dans les années 1970 des bâtiments un peu honteux, que l'on s'efforçait de dissimuler, voire de faire disparaître. Grâce au TGV, elles ont repris une place centrale, devenant des lieux de vie au coeur des villes et des éléments de fierté pour les territoires. Et le concept développé par les deux architectes a été vendu dans le monde entier.

Les deux articles suivants sont consacrés à l'essor à l'exportation du modèle TGV. Le premier a pour auteur Pierre-Louis Rochet (X1965), qui a piloté pendant plusieurs décennies les ventes à l'étranger de ce modèle. On voit celui-ci s'imposer progressivement en Europe, choisi dès 1988 par l'Espagne, puis par la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne et la Grande-Bretagne, avec les Thalys et Eurostar. Le « grand large » n'est pas oublié. La stratégie est fondée sur une approche marketing, consistant à identifier avec précision les atouts du TGV, puis à rechercher les cibles auxquelles il pouvait le mieux répondre. On est impressionné par l'agressivité sans complexe et l'habileté commerciale de ces Français, qui savent présenter des films en coréen en Corée, et en chinois à Taiwan, alors que les concurrents allemands ne disposent au mieux que de films en anglais. Le succès est au rendez-vous, tout au moins en Corée, mais le concept s'exporte plus difficilement dans les pays à structure fédérale. Ce point est détaillé dans l'article d'Arnaud Passalacqua (X1998), historien spécialiste des mobilités, qui analyse en détail les causes de l'échec aux États-Unis. Plus qu'à des raisons strictement techniques et économiques, celui-ci semble bien résulter des différences institutionnelles entre les États-Unis et la France, et des profils sociologiques très différents des négociateurs des deux parties.

L'article suivant, rédigé par le Pr. Yves Crozet apporte un éclairage économique particulièrement bienvenu, alors que le reste du numéro adopte plutôt un point de vue d'ingénieur. L'auteur souligne fort pertinemment que « La grande vitesse ferroviaire a été portée en France par des ingénieurs [...] mais aussi par des ingénieurs-économistes. » Et de fait, des analyses économiques ont été menées dès le début du projet de TGV Paris-Lyon. Celles-ci se sont avérées fort utiles pour convaincre le ministère des Finances et Raymond Barre en personne, comme le rappelle avec humour Jean Dupuy dans son interview... Par ailleurs, la rentabilité du projet a résulté, non seulement de l'augmentation du trafic, mais aussi de celle des recettes unitaires, grâce à une tarification fondée sur le yield management, permettant de faire payer davantage les voyageurs pressés à forte capacité contributive.

La rentabilité de la ligne Paris-Lyon s'est avérée excellente et conforme aux prévisions. Mais les élus locaux, qui au début ne voyaient dans le TGV qu'un outil destiné aux cadres supérieurs, ont vite compris l'atout que pouvait représenter un arrêt de ce train sur leur territoire, ainsi que l'avait anticipé Jules Antonini. Ils ont poussé à la multiplication du nombre de lignes et de gares intermédiaires, qui n'ont pas apporté les trafics attendus. Avec en plus la concurrence des lignes d'aviation low cost, qui pèse sur les tarifs, la rentabilité du TGV s'est progressivement dégradée et son modèle est aujourd'hui en question, notamment le Schéma national des infrastructures de transport (SNIT), pourtant voté à la quasi-unanimité du Parlement en 2009. Cela rappelle le sort du Plan Freycinet de 1878, qui visait à favoriser le développement économique du pays en désenclavant les régions isolées, et a été remis en cause avant même d'être achevé.

Mais aujourd'hui, le principal atout du TGV est peut-être la traction électrique, qui en fait un puissant outil de décarbonation du secteur des transports. Comme le relate Jean Dupuy dans son interview, ce choix a pratiquement été imposé aux décideurs par la ténacité des ingénieurs. Comme quoi il est bon que ceux-ci soient proches des circuits de décision quand il s'agit de choix techniques et industriels...

Le bulletin se termine par un article d'Hervé de Tréglodé (X1970) et Yves Crozet sur Hyperloop, le concept développé notamment par Elon Musk, qui est parfois présenté comme le « TGV du futur ». L'analyse détaillée menée par les auteurs laisse penser que ce projet pose encore des problèmes considérables, tant en matière technique que de sécurité et d'environnement, qui l'empêcheront probablement de déboucher avant longtemps. En outre, son coût très élevé devrait limiter son usage à une frange très aisée de la population, un peu comme les récents vols dans l'espace de multimilliardaires.

A ce modèle de « société à deux vitesses », on peut préférer celui du TGV, où l'innovation technologique associée au souci d'aménagement du territoire a permis d'offrir un service de qualité pour un prix restant raisonnable, tout en améliorant l'attractivité économique de la France, grâce à l'excellence des infrastructures.

J'espère que vous prendrez comme moi grand plaisir à la lecture de ce bulletin passionnant. Je remercie vivement les auteurs, et particulièrement René d'Ambrières et François Lacôte qui ont bien voulu en assurer la coordination.

René d'Ambrières

X 1970, ingénieur de l'Armement et DEA en droit, il a occupé des postes opérationnels à

la DGA. Il a dirigé l'usine de fabrication de bogies du site des ANF de Crespin, puis a été

directeur commercial adjoint de DCN international. De 2000 à 2009, il a été président de la

société HORIZON sas chargée de réaliser le programme des frégates Horizon en coopération

franco-italienne. A partir de 2009, il a été directeur du maintien en condition opérationnelle

de l'ensemble des navires de la flotte française entretenus par DCNS. Enfin, de 2012 à 2016, il

a été directeur du centre des armes sous-marines de Saint Tropez.

Outre cette carrière technique, il a fait régulièrement des publications historiques et a collaboré

au Dictionnaire de biographie française. Il est membre du conseil d'administration de la SABIX.

Pierre Couveinhes

X 1970, ingénieur général des mines honoraire, il est depuis août 2016 membre associé du

Conseil général de l'économie (CGE) au ministère de l'Économie et des Finances. Il a exercé

des responsabilités variées en entreprise et dans l'administration, dans des secteurs tels que

l'énergie, la sidérurgie, l'audiovisuel et l'édition. Il est président de la SABIX depuis juin 2014,

membre du comité éditorial de La Jaune et la Rouge depuis juin 2013 et président du comité

de rédaction de la série Responsabilité et Environnement des Annales des Mines depuis 2016.

Yves Crozet

est économiste, membre du Laboratoire Aménagement Economie Transports (LAET-CNRS) qu'il

a dirigé de 1997 à 2007. Professeur à l'Université Lyon 2 de 1992 à 2010, puis à Sciences-Po

Lyon, il est professeur émérite depuis 2015. Il est également Research Fellow du CERRE (Centre

on Régulation in Europe) à Bruxelles, membre du conseil d'administration et vice-président

du Conseil National Routier (CNR) Il est aussi administrateur du CITEPA (Centre technique de

référence en matière de pollution atmosphérique et de changement climatique) et membre du

conseil scientifique de TDIE (Transport Développement Intermodalité Environnement).

En 2016, il a publié aux Éditions Economica un ouvrage intitulé Hyper-mobilité et politiques

publiques: changer d'époque? Depuis 2014, Yves Crozet est maire de la commune de Saint-Germain-la-Montagne (42).

Jean Dupuy (1927-2021)

Entré à l'Ecole polytechnique en 1948, il en sort dans le Corps des mines. Après 4 années pasées au Service des mines, il consacre à partir de 1956 sa carrière à la SNCF. Pendant dix ans, il

occupe plusieurs postes opérationnels au sein de l'entreprise, qui lui permettent d'acquérir une

excellente connaissance des matériels. En 1967, il est nommé directeur adjoint du Matériel et

de la Traction de la SNCF. C'est à partir de ce moment qu'il consacre une grande part de son

énergie à la promotion du projet TGV, qui fait l'objet d'un premier rapport au gouvernement

en 1969. En 1971, il devient directeur Matériel et Traction et il lance toutes les expérimentations permettant de définir et de valider le concept du TGV. Il est à bord de la rame qui, en

1981, bat le record de monde de vitesse qui était inchangé depuis 1955. En 1974, il est promu

directeur général adjoint de la SNCF et onze plus tard, en 1985, il en devient le directeur général. Choisissant de prendre ses distances par rapport à plusieurs objectifs de gouvernance alors

assignés à la SNCF, il quitte l'entreprise en 1987.

Jean Dupuy est unanimement considéré comme le père du TGV.

Jean-Marie Duthilleul

X1972, il est ingénieur en chef des Ponts et Chaussées et architecte DPLG. En 1977, il intègre

l'équipe du secrétariat général des villes nouvelles, qui anime des réflexions urbaines notamment sur la centralité, la mixité, la densité et, déjà, la maîtrise de l'énergie dans la cité. En 1982,

il est chargé de mission pour l'Exposition universelle puis, en 1983, il rejoint la mission de coordination des grands projets de l'État à Paris. En 1986, les dirigeants de la SNCF l'appellent pour

structurer un atelier d'architecture. Avec Étienne Tricaud, il se lance alors dans la conception

des grandes gares contemporaines. En 1997, lauréat du concours international pour la gare

TGV de Séoul, il crée avec Étienne Tricaud, au sein du groupe SNCF, l'agence AREP, équipe pluridisciplinaire qui s'investit dans la création de nombreuses gares et de l'aménagement urbain

qui en découle tant en France qu'à l'étranger. En 2012 il quitte la direction de l'agence AREP,

reprise par Etienne Tricaud, pour créer sa propre agence d'architecture, l'agence Duthilleul.

François Lacôte

est ancien élève de l'Ecole polytechnique (X1966) et ingénieur des-Ponts et Chaussées. Après

trois années (1971-1974) consacrées à piloter les projets d'urbanisme et d'aménagement dans

le département du Doubs, il a consacré sa carrière au secteur ferroviaire, à la SNCF puis chez

Alstom.

Il entre à la SNCF en 1974 et occupe successivement (1974-1980) trois postes de directeur

d'établissement de maintenance de matériel roulant (automoteurs à Metz, locomotives diesel

à Nevers, locomotives électriques près de Lyon). En 1980, il rejoint le département des matériels neufs (études, développement, mise en service) pour diriger le secteur des locomotives et

automotrices (1980-1982), puis le secteur des TGV (fin 1982 à fin 1990). Il assure la mise au

point de la première génération de TGV, dirige les développements et la mise en service des

TGV de 2e génération et de 3e génération. Il a dirigé les campagnes d'essai qui ont conduit aux

records de vitesse du TGV de 1989-1990.

Fin 1990, il est nommé directeur du Matériel roulant (30000 agents), où il assure à la fois le

pilotage des projets de matériel neuf (y compris TGV), et la gestion et restructuration du secteur de la maintenance des matériels. De fin 1997 à fin 2000, il occupe les postes de directeur

International puis directeur Recherche et Technologie.

En septembre 2000 il rejoint Alstom comme directeur technique. A ce titre, il pilote les projets

de recherche et développement (notamment celui de la 4e génération de TGV, l'AGV d'Alstom),

l'introduction de nouvelles technologies, et il développe l'expertise du groupe. Il co-dirige la

campagne d'essais d'avril 2007 qui a conduit au nouveau record de vitesse (575 km/h), qui n'a

toujours pas été battu.

Retraité depuis juin 2014, il assure des fonctions d'enseignement (mastère ferroviaire) et d'expertise (programme européen Shift2Rail).

Arnaud Passalacqua

est ancien élève de l'École polytechnique (X1998) et ingénieur civil des Ponts et Chaussées.

Après un doctorat d'histoire obtenu en 2009, il est devenu maître de conférences en histoire

contemporaine à l'Université Paris-Diderot (2010-2020), avant d'occuper un poste de professeur en aménagement de l'espace et urbanisme à l'Université Paris-Est-Créteil depuis 2020. Ses

travaux portent sur l'histoire des mobilités dans plusieurs contextes occidentaux sur le temps

long de l'époque industrielle. Il s'est ainsi intéressé aussi bien aux mobilités urbaines qu'aux

mobilités interurbaines, notamment ferroviaires. Son approche se fonde sur plusieurs concepts

permettant une analyse transversale de ces questions: espace public, innovation, énergie, circulation transnationale, imaginaires sociaux... Il est membre actif de plusieurs structures de ces

champs de recherche, notamment Rails et histoire, P2M et T2M

Jean-Pierre Pronost

X1963 et ingénieur Civil des Ponts et Chaussées, il a commencé sa carrière à la SNCF dans le

domaine de l'infrastructure. Dès 1970, il a intégré le bureau d'études créé pour prendre en

charge les premières études du projet de ligne à grande vitesse entre Paris et Lyon, et a rejoint

entre 1976 et 1981 la direction responsable de la construction du projet. Après un intermède

comme chef du département de la maintenance des voies sur le réseau, il devient directeur du

projet de LGV Nord et de l'Interconnexion en Île-de-France de 1988 à 1994.

Directeur de l'Aménagement de la SNCF, il rejoint ensuite à sa création en 1997, comme directeur général délégué Réseau, le nouvel établissement public Réseau ferré de France en charge,

au sens des règles communautaires, des missions de gérant d'infrastructure du réseau ferré

national. En 2001, il prend la présidence de Certifer, agence de certification ferroviaire récemment créée pour couvrir l'ensemble du domaine des transports guidés ferrés nationaux. Depuis

2009, il exerce une activité indépendante d'ingénieur conseil.

Officier de la Légion d'honneur, il est président d'honneur de Ponts Alumni et de l'AFTES (Association française des tunnels et de l'espace souterrain).

Pierre-Louis Rocket

Né en 1946, ancien élève de l'École polytechnique (X1965) et ingénieur civil des Ponts et

Chaussées, il a occupé plusieurs postes opérationnels à la SNCF de 1970 à 1977. Il rejoint

ensuite SOFRERAIL (filiale ingénierie export de la SNCF), où il fut jusqu'en 1981 directeur du

projet d'étude de la ligne Marrakech-Laayoun, au Maroc. Directeur technique, puis directeur

général de SOFRERAIL, il créa Canarail en 1990, fut chargé de la fusion de SOFRERAIL avec

SOFRETU, filiale de la RATP. Il devint en 1995 PDG de la société SYSTRA résultant de cette

fusion. Il fut ensuite PDG de SNCF International, de sa création en 1998 jusqu'en 2001.

Depuis, il fut successivement président du conseil de surveillance de Siemens Transportation Systems France, président d'EGIS (avec la création en 2004 de Egisrail), directeur ferroviaire du groupe ARCADIS, conseiller Market Intelligence & Stratégie du groupe Vossloh, personnalité qualifiée pour la Fédération des industries ferroviaires dans le cadre de la médiation de la filière ferroviaire.

Hervé de Tréglodé

Ingénieur général des mines honoraire, ancien élève de l'École polytechnique (X1970) et de

Mines ParisTech, il a été conseiller technique du ministre de l'Agriculture. Il devint ensuite

directeur régional de la SNCF en Normandie et directeur des Affaires européennes de la même

entreprise, puis directeur général adjoint de Réseau ferré de France (RFF, aujourd'hui SNCF

Réseau). Il a été membre permanent du Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD, ministère de la Transition écologique). Chevalier dans l'ordre de la

Légion d'honneur et Officier dans l'Ordre national du Mérite

Etienne Tricaud

X1980, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, architecte DPLG et urbaniste, il commence

son activité en 1985 comme ingénieur structure dans les bureaux d'études OveArup & Partners

(Londres) et RFR (Paris), sous la direction de Peter Rice.

En 1986, il rencontre Jean-Marie Duthilleul avec lequel il partage une même vision de l'élaboration des projets. Au sein de l'Agence des gares de la SNCF, ils réinventent la gare contemporaine à travers la conception d'un réseau de gares qui irriguent le territoire et jouent à nouveau

un rôle clef dans la dynamique urbaine. En trois décennies se construisent les gares du TGV

Atlantique, puis Nord, Méditerranée, Est et enfin Rhin-Rhône. En 1997, ils fondent AREP, dont

Etienne Tricaud devient directeur général, puis président du directoire en 2012 jusqu'en 2018.

Ensemble, ils ont conçu de nombreux projets en France et à travers le monde, notamment:

les gares d'Avignon, Strasbourg, Turin, Shanghai-Sud et Casa-Port, le musée historique de

Pékin, des tours à Doha et à Hô-Chi-Minh-Ville, un centre sportif à Hangzhou, des projets de

bureaux, de commerces et d'hôtels en France et à l'étranger, mais aussi des études urbaines au

Viêtnam, en Arabie Saoudite et en Russie (cité de l'innovation de Skolkovo).

Aujourd'hui, au sein de sa nouvelle structure créée en 2019, Étienne Tricaud étudie des projets

et développe des missions d'architecture et d'urbanisme. Parmi les derniers projets à son actif,

qui verront le jour dans les prochaines années ou viennent d'être livrés, on peut citer la gare

de l'exposition universelle de Dubaï 2020, la gare de Pékin Qinghe desservant le site des JO

de 2022, la Tour des sports d'Hangzhou, une éco-cité à Wuhan en Chine, la ville nouvelle de

Foum-el-Oued au Maroc et une étude globale d'aménagement à Bahrein.

![]()