Et les Indiens ? Il serait dommage de ne pas évoquer les Indiens ! donc : Où l'auteur parle des Indiens en Louisiane, reconnaissant qu'il a besoin de ruser pour les relier à nos polytechniciens. Mais, l'auteur en est certain, Buisson a visité la « Galerie Indienne » que George Catlin a présentée à la Nouvelle Orléans en 1833.

J'aime bien les histoires d'Indiens, presque autant que les histoires de polytechniciens. Chaque fois que l'on m'a signalé la présence d'une plume sur un tomahawk à l'arrière-plan d'un épisode, je vous l'ai présentée à mon tour. La débâcle du Champ d'Asile, « ils » étaient là. Les analyses technico-politiques de Marestier, les Indiens en étaient l'objet très occasionnel. Etc.. Mais peut-on aller plus loin dans l'examen, ont-ils influencé d'une manière ou d'une autre les parcours de nos soldats exilés ?

Pour les Français de la fin du XVIIIème Siècle, l'Indien est une figure ambivalente. C'est le Sauvage et l'Homme rouge. C'est le Bon Sauvage, donc, les Américains disent « the noble savage », mais aussi l'indigène cruel. Le bon sauvage est bon, « naturellement bon », son élévation d'âme est restée vierge, non « corrompue » par la civilisation, les philosophes constructeurs de théories ont rassemblé dans cette même catégorie les Tahitiens de Bougainville père comme les Micmacs de Jacques Cartier. D'ailleurs, les voyageurs n'ont-ils pas tous parlé de l'hospitalité de ces autochtones ? Les promoteurs de colonisation n'ont-ils pas vanté leur serviabilité (ou, plus simplement, « oublié » leur présence) ? Diderot est passé par là, et Rousseau, puis Chateaubriand avec son « best-seller » Atala et sa suite des Natchez : on y reviendra.

Mais le cruel sauvage existe aussi, l'assassin de colons innocents et de vierges pures, il rôde dans les forêts obscures. La Louisiane fournit dès 1730 un bon exemple du double visage présenté par les tribus qui y sont présentes, Choctaws, Natchez, Muskogean, et autres (familles plus difficiles à classer que celles des oiseaux !) - accueillantes un jour, en vous aidant à semer et planter dans un contexte ouvert à tous les métissages, hostiles un autre jour quand un malentendu portant sur des concepts comme la propriété privée ou une traîtrise de parole non tenue les conduisent à porter un autre regard sur ces blancs arrivant sur leurs terres. D'où, bien sûr, nouvelles répressions, exils, guérillas d'un côté, terrorisme d'occupation de l'autre : les « guerres indiennes » n'ont pas commencé en 1870 dans les Rocheuses.

Yves Berger est intarissable sur l'analyse - équilibrée - de ces conflits, alors même que les chroniqueurs anciens ont tendance à glorifier l'action des colons venant civiliser les indigènes et fertiliser la terre - et que les actuels adeptes de la pensée politiquement correcte privilégient la présentation des Indiens en victimes (ce qu'ils sont presque toujours), mais aussi en victimes sans responsabilités (ce qui est moins évident).

La contradiction entre ces deux approches se résout souvent, chez les raconteurs d'histoire, en parant certaines tribus de toutes les vertus et d'autres de tous les péchés. Kevin Costner, dans « Danse avec les loups », opposera ainsi les méchants Paronees aux bons Sioux. Avant lui, Chateaubriand avait présenté les bons Natchez face aux méchants « Muscogulges », et Fenimore Cooper, écrivain anglophone dont nous avons aperçu le cousin aider Bonaparte dans la rédaction en « bon anglais » de ses ouvrages et leur achèvement editorial, donnera le bon Dieu sans confession aux Delawares et aux Mohicans (surtout s'il s'agit du dernier d'entre eux), en vouant aux gémonies les cruels Hurons... alliés des Français, « les enfants du grand Roi des Français ».

C'est qu'un autre facteur joue dans ce regard, le concept d'utilité. Est bon notre allié, et sont excusables toutes ses actions même les plus horribles, il a carte blanche pour rançonner, brûler, torturer, dès lors qu'il combat notre ennemi, ou ses satellites locaux.

Quelle politique adopter face à l'Indien ? La poussée démographique et colonisatrice se charge à elle seule de proposer ou d'imposer la réponse. Qu'il soit bon ou mauvais, accueillant ou réservé, il est repoussé, traité après traité, incident de frontière après incident de frontière. Organisées par les autorités ou « sauvages » et simplement soutenues par elle (et il faudra bien venir à leurs secours si elles ont un problème), les colonies se développent, toujours plus loin, irriguées par des infrastructures de transport créées ou améliorées. Habillées d'arguties juridiques (ineptes !) occasionnellement mises en avant (si les Indiens sont nomades, la terre ne leur appartient pas - la prendre n'est donc pas la leur voler), ou, plus simple, fortes d'un morceau de papier signé par un sous-chef indien dont la représentativité est douteuse, les prises de possession de territoires se multiplient, ne laissant à l'Indien que des lopins ou des réserves. L'Indien, éloigné, affaibli, devient un objet de curiosité, parfois digne de recevoir une aumône, parfois capable de venir au marché proposer des fruits exotiques ou de l'artisanat. Tocqueville, en 1832, analyse avec une précision chirurgicale cet enchaînement inexorable : « les tribus indiennes, après avoir fui avec l'espoir de s'installer dans de nouvelles solitudes, s'aperçoivent que la race blanche s'avance plus rapidement encore qu'elles ne reculent ». Et avancent les barriques de mauvaise eau-de-feu, les mousquets, les armes biologiques de la variole parfois volontairement utilisées, et, aussi, la bonne conscience (je civilise ou, je suis meilleur, j'ai donc plus de droits). Tocqueville, qui sait être féroce même s'il fut séduit par beaucoup d'aspects de la « démocratie » américaine, ajoute « avec le temps, j'aurai leurs terres et je serai innocent de leur mort. Satisfait de son raisonnement, l'Américain s'en va dans le temple où il entend répéter chaque jour que tous les hommes sont frères ».

Buisson, qui n'était pas Tocqueville, a pu cependant porter sur les Indiens un regard évoluant avec le temps. Au départ, je fais l'hypothèse que son approche du problème, comme pour Crozet ou Bernard, est celle de l'honnête homme des Lumières ou du moins de l'officier soldat d'Empire qui a eu l'occasion de lire. Il sait que les Indiens étaient mêlés aux guerres du Canada, à celles d'Indépendance, d'un côté ou de l'autre ; et il a certainement lu Chateaubriand, il a certainement été touché lui aussi par la vague commerciale qui a exploité sur des tableaux, des tissus, des assiettes, des bibelots tous les épisodes de la vie d'Atala, le Père Aubry qui lui donne la communion, Chactaws qui pose la rose de la fécondité sur Atala, ensuite il la porte au tombeau et le grand tableau de Girodet a une fois pour toutes fixé cet épisode, etc, etc...Plus tard, en Louisiane, Buisson aura certainement écouté les fuyards du Champ d'Asile parler des « raids » Comanches : quoi, ces grognards qui ont combattu les Autrichiens, les Cosaques et les Prussiens ont fui devant des sauvages à plumes ? Il y a, là, de quoi se poser des questions, peut-être pour essayer d'en savoir plus sur les Choctaws, sur les Séminoles que les troupes de Jackson déciment en Floride après l'achat de ce territoire, sur toutes les peuplades dont parlent aussi les trappeurs ou les voyageurs comme Audubon, Lesueur et bien d'autres, venus en Louisiane par le Mississipi, parfois venus « d'au-delà du Missouri ».

Pour certains voyageurs plus curieux, ou un peu taraudés par je ne sais quelle mauvaise conscience, ou encore mus par le sentiment scientifique qui pousse à la connaissance de ces grands espaces dont les Sauvages sont, au même titre que les arbres géants ou la faune exubérante un élément à étudier, les Indiens sont aussi un objet d'analyse et de curiosité. Cela s'est traduit, par exemple, par cet effort de reportage pictural et de présentation globale qu'effectuera un Catlin à partir de 1820 : Buisson l'aura sûrement rencontré quand il a présenté sa « galerie indienne » à La Nouvelle-Orléans, en 1833.

Le lecteur de ces lignes surtout consacrées aux polytechniciens en Louisiane ne m'en voudra pas si, par gourmandise, j'ajoute aux détours déjà consacrés à Charles-Lucien Bonaparte ou Jean-Jacques Audubon quelques escapades indiennes avec Catlin et Bodmer.

C'est que je n'ai pas de document précis sur ce que Buisson, Crozet ou Bernard pouvaient penser du problème indien (je serai mieux documenté, au chapitre suivant, sur leur approche du problème noir et de l'esclavage). Je n'ai, à vrai dire, que des éléments sur le Champ d'Asile, déjà cités - et que je peux relier artificiellement à Henry Lallemand, X 1796. J'en ai davantage sur Victor Considerant, X 1826, dont j'ai raconté la vaine tentative d'établir une cité idéale d'inspiration fouriériste à partir de 1852. Victor Considerant est impressionné par les grands espaces américains qu'il décrit avec lyrisme, il lui arrive même de parler de « l'Amérique indienne » : « L'Amérique indienne se rapprochait rapidement à chaque tour de roue ; nous touchions à la phase où le voyage allait devenir une sorte d'expédition » (à ce moment, je crois, Considerant est chez les Choctaws, aux confins du Mississipi et de la Louisiane. Il passera parfois la nuit dans un village indien). Mais les Indiens eux-mêmes ? On a l'impression qu'ils ne représentent qu'un élément du paysage. D'ailleurs, quand il rédige son appel aux phalanstériens qu'il veut emmener en Amérique, au Texas, il les exhorte en ces termes : « La terre promise est une réalité ; une résolution forte, un acte de foi collective et cette terre est conquise ; je vous apporte la vie et le salut ». Et quand il acquiert des droits de colonisation auprès des autorités, il ne se pose pas non plus la question de la légitimité de cette « conquête » ou de celles qui l'ont précédée. Trop attaché à vouloir édifier une cité idéale, moralement et politiquement idéale pour ses compagnons, il veut totalement oublier ou occulter la part de traîtrise politique ou d'entorses à la morale qu'il a fallu accepter pour disposer de cette chance, de cette opportunité. Bref, Considerant, intellectuel très souvent lucide (on le verra avec vigueur condamner l'expédition française au Mexique et écrire à de multiples reprises au Général Bazaine à ce sujet), homme d'une grande élévation morale (peuvent en témoigner, ses idéaux comme ses actes, et en particulier son refus de combattre pour le Sud au moment de la guerre de Sécession), se révèle très myope et presque « absent » dans sa réflexion sur les nations indiennes.

Cette absence, ce « désintérêt » nous pouvions le constater chez beaucoup d'autres, voyageurs ou Américains. Il fallut des hommes comme Catlin pour essayer de jeter, sur ces peuplades écartées et décimées, un regard de vérité préalable à une opération de sauvegarde.

Georges Catlin (1796-1872) n'est qu'un jeune « lawyer», peintre amateur intéressé par des forêts et la vie au grand air quand il succombe à la vocation de la peinture, prenant des cours, visitant sans relâche ce musée de Philadelphie auquel le prince Joseph Bonaparte prêtait assez souvent ses tableaux. Mais le musée présente aussi des artefacts indiens, ceux que Lewis et Clark ont rapportés de leur grand périple de 1803-1805, ceux que d'autres voyages de découverte ont recueillis dans les plaines ou les Rocheuses.

Catlin conçoit alors un vaste projet auquel il consacrera sa vie : raconter par la peinture ces peuplades indiennes dont il sentira, bien vite, que leur présence est éphémère - en tout cas dans l'état de liberté et d'autonomie, donc d'authenticité qui est encore le leur à cette époque . Comme Audubon, il pourrait vivre de sa peinture en faisant des portraits « alimentaires » sur commande (il en fait). Comme Audubon, il choisira un autre projet bien plus risqué et plus ambitieux, la description globale d'un monde. Mais il ne s'agira pas, cette fois, d'oiseaux à classer, décrire, dessiner, comparer ; il s'agira d'hommes auxquels il s'attachera très vite. Comme Audubon, il envisage et réussit plus ou moins des projets de livres, de collections, comme lui il souffrira , tableaux perdus, faillites occasionnelles, recherche désespérée de souscripteurs - en Amérique ou en Europe...

En plusieurs voyages à l'intérieur des terres, Catlin dessine des centaines de croquis, collines, bisons, rivières, peaux décorées, Indiens surtout. Il fait des portraits, des scènes de genre ; il évoque les danses et les fêtes, les « marchés aux hommes », les cérémonies religieuses, les gestes guérisseurs des chamans. Il accompagne parfois des trappeurs, parfois des soldats. Il dessine les sandales et les robes, les masques, les tentes, en anthropologue attentif. Surtout, il réalise les portraits des chefs comme des simples Indiens, et s'en fait l'ami. C'est ainsi qu'il parvient à en convaincre certains de l'accompagner dans les présentations de ses œuvres qu'il fera en Amérique comme en Europe.

Il arrivera donc en Louisiane en 1833. Il y présente le « show » qu'il met au point pour présenter ses tableaux, essayant de vendre des lithographies, donnant des conférences sur ses innombrables voyages dans l'Ouest. Il emmène avec lui de vrais Indiens qui parlent, dansent, chantent. Il effectuera la même opération, préparée avec soin, lors d'une tournée exceptionnelle en Europe à partir de 1839.

Une telle opération d' « exhibition » (on peut employer le terme avec son sens anglais si l'on se veut moins sévère) donne par nature place à la controverse que nous connaîtrons avec nos « expositions coloniales » : n'est-ce pas exploiter un peuple vaincu et martyrisé que d'en traîner ainsi des spécimens pour essayer de vendre des tableaux ? Catlin présente évidemment les choses autrement : son objectif est de sauver les Indiens de l'oubli (peut-être a-t-il même l'espoir de provoquer une crise de conscience qui empêchera leur destruction totale), il veut en diffuser une image authentique corrigeant les naïvetés ou les préventions de l'époque, il souhaite leur donner une vraie place dans un « Musée de l'humanité ».

Arrivant en France, Catlin, sa « troupe » et sa galerie bénéficient très vite d'une attention soutenue. Ce n'est pas la première fois, au demeurant, que de vrais Indiens font une tournée dans notre pays. En 1827, quelques Indiens Osages des environs de Saint-Louis étaient arrivés accompagnés d'un imprésario franco-américain plus ou moins honnête, ou sérieux, ou chanceux, et après avoir débarqué au Havre avaient aussi été à Paris l'objet d'un accueil bruyant, articles de journaux, interviews, foule devant les hôtels où ils étaient reçus, invitations à l'Opéra où, se rendant en costumes authentiques (et torse nu pour les hommes) ils attiraient davantage les regards que les acteurs, montée dans une montgolfière, etc, etc... Bref, au hit-parade des étrangetés, ils rivalisaient avec la girafe dont le voyage à travers la France remplissait les colonnes de journaux. « Ces étrangers ont fait l'objet de la plus délicate attention », pouvait écrire un journaliste. Hélas, il ne suffit pas d'être reçu par Charles X pour être sûr de bien rentrer au pays. L'accompagnateur, Delaunay, ayant été rattrapé par une sombre histoire de dettes impayées dans une vie antérieure, et condamné à la prison, nos Osages se trouvent sans moyens, bientôt abandonnés de tous et se transforment en vagabonds. Le livre de Jean-Claude Drouilhet intitulé « Le grand voyage du Petit Chef » (éditions OK-OC, Montauban, 1999) raconte alors leurs dérives et leur malheurs, petits spectacles et mendicité succédant à la fête et aux hommages, avant d'arriver à l'épisode du salut. Se souvenant que des personnalités françaises pouvaient les aider, les Osages alors perdus en Autriche se divisèrent en deux groupes, l'un décidé à chercher la protection de Lafayette, l'autre s'orientant plutôt vers Montauban car ils avaient appris que leur ancien évêque de Saint-Louis (Missouri) y était revenu pour prendre en charge le diocèse. Le prélat, c'est Monseigneur Dubourg dont parle Jacques Bodelle, les accueillit avec chaleur (« nous allons d'abord nous restaurer et nous reposer un peu, puis nous parlerons ensemble de notre chère Louisiane »), organisa une quête pour trouver l'argent de leur retour, les fit conduire à Bordeaux où ils embarquent en 1830. De leur côté, leurs amis qui avaient choisi de solliciter Lafayette trouvèrent auprès de lui aide et billets de retour - ils revinrent eux aussi, après de multiples aventures, dans leur pays. [A Montauban s'est constitué une association « Occitanie-Oklahoma », pour réveiller et entretenir des relations, à propose de cette extraordinaire aventure (j'adore...)].

La tournée de Catlin s'inscrit donc dans le même schéma. La France n'a plus Lafayette, il est décédé en 1834. Elle a changé de roi, Louis-Philippe reçoit les Indiens, avec intérêt, il avait été hébergé par des tribus indiennes en 1798 et 1799 quand il était exilé aux Etats-Unis (il avait aussi visité la Nouvelle-Orléans). Les visiteurs attentifs du château de Fontainebleau et qui auront passé quelques instants dans la « Galerie des Assiettes » avant de se précipiter dans l'exceptionnelle galerie François 1er recouverte de ses fresques italiennes Renaissance, savent que les cent vingt huit assiettes fournissant le décor original des murs ont été voulues par Louis-Philippe, avec des sujets liés au château lui-même et à son histoire, mais aussi à des lieux visités par Louis-Philippe pendant ses voyages, et en particularité ses voyages d'exil. Ainsi « les chutes du Niagara » se trouvent-elles joliment représentées sur ce «service historique de Fontainebleau» (1839-1844). Le roi achètera quelques tableaux à Catlin, il lui prêtera des salles du Louvre pour les exposer et le Tout-Paris artistique et intellectuel viendra les voir. Delacroix fera des croquis, Beaudelaire écrira sur les Lowas et leurs costumes, broderies et dents de grizzly. Georges Sand hésitera entre intérêt et incompréhension, elle a l'honnêteté de noter qu'elle ne comprend rien à leurs chants, « ces voix gutturales qui semblaient n'avoir rien d'humain ». L'Académie des Sciences reçoit les honorables visiteurs, et se comporte comme une assemblée de savants, cherchant à bien analyser une espèce de mammifères particulière, les tâtant comme du bétail et envisageant d'en étudier les os si l'un des sauvages venait à mourir en France (on se souvient que, dix ans auparavant, Cuvier avait demandé à Hyacinthe de Bougainville préparant son voyage autour du monde de lui rapporter des squelettes d'indigènes australiens « si, du moins, cela ne lui posait pas trop de problèmes »). En tout cas, les Indiens de Catlin lui font promettre que si l'un d'eux mourait à Paris, son cadavre ne serait pas empaillé pour enrichir les collections du Muséum !

Un catalogue d'exposition du Musée de Blérancourt voué à l'amitié franco-américaine, exposition intitulée « sur le sentier de la découverte » rapporte bien d'autres exemples de cette rencontre de deux mondes aussi provoquée par la démarche de Catlin. Par exemple, et je ne citerai que celle-ci, la surprise des Indiens visitant l'hospice des enfants trouvés, les autorités françaises étaient fières de cette institution permettant de recueillir des centaines d'orphelins. Mais, croisant en promenade de nombreuses dames du monde ou du demi-monde accompagnées de petits chiens, les Indiens demandèrent : « les Français préféreraient donc les chiens aux enfants ? ». Pour eux, les chiens étaient avant tout une nourriture, et quand ils voulurent en choisir un bien gras pour une petite fête gastronomique au marché aux chiens, les vendeurs horrifiés les chassèrent en hurlant : on est toujours le sauvage d'un autre !

Laissons ici les Indiens de Catlin. Chaque fois que je visite les grands musées de l'Est américain, comme dans les musées spécifiquement voués aux peintres de l'Ouest, dans le Wyoming ou le Montana, je cherche un Catlin. A Blérancourt, il y en a un, pas toujours exposé. A Paris, le Musée de la Chasse de l'Hôtel Guénégaud en possède un fort beau -malheureusement mal éclairé. Ceux que Louis-Philippe acquit seraient à Versailles, ou au Musée de l'homme : quel dommage que le Roi ne se soit pas laissé convaincre d'en acheter toute la collection, (elle fut perdue pour Catlin pour cause de faillite, repeinte, reperdue, etc.).

Vers la même époque en 1832, Joseph reçoit le prince Maximilien de Wied-Neuwied. Vous vous souvenez que dans sa propriété de Point Breeze, le frère aîné de Napoléon, recevait volontiers des voyageurs de passage. Ainsi avait-il reçu Owen venu installer sa cité idéale à New Harmony. Ainsi reçut-il Maximilien, intéressé à la fois par les habitants des grands espaces de l'Ouest et désireux de s'arrêter aussi, au passage, à New Harmony. Maximilien est le enième descendant d'une de ces principautés d'opérette que certains des Bonaparte ont pu autrefois vassaliser. Maximilien a fait la guerre contre l'Empereur, il a combattu à léna, il a participé à l'occupation de Paris en 1815. Mais ce qui l'intéresse, c'est le voyage, c'est la découverte, la connaissance. Il entreprend d'abord, avec un beau succès, de visiter le Brésil, il en analyse la population, le climat, la faune et la flore. En 1832, cap vers les Etats-Unis ! Cette fois, il s'est attaché les services du peintre suisse Karl Bodmer, jeune et excellent portraitiste, à l'occasion tout aussi doué pour croquer un paysage ou une scène de groupe. Maximilien, Bodmer et leur valet visiteront New Harmony avant de faire le même trajet que Catlin (trois mois plus tôt) ou que Lewis et Clark, il y a trente ans - ou que Audubon, attaché à compléter ses dessins d'oiseaux par des dessins de mammifères -jusqu'au Montana.

New Harmony est en 1832 administré par le naturaliste Thomas Say. A défaut d'être restée une cité idéale de type owenien, elle est devenue - ce qu'elle est toujours - un lieu d'échanges scientifiques. Maximilien se renseigne sur ce modèle de colonisation, digne d'analyse. Pour sa part, Bodmer échange croquis et impressions avec Lesueur et profitera de cette longue halte pour faire un aller-retour à la Nouvelle-Orléans par la voie fluviale, y expédiera le courrier du prince - il y aura même l'occasion de dessiner un Choctaw misérable et oisif- un Indien clochardisé.

Mais Bodmer aura surtout profité de tout son périple américain pour réaliser des centaines d'aquarelles, paysages et portraits. Il en tirera des lithographies somptueuses pour l'ouvrage que Maximilien signera avec lui à son retour, « Voyages à l'intérieur de l'Amérique du Nord de 1832 à 1834». Celui-ci est un de ces exceptionnels monuments du livre où convergent la générosité d'une vision, le talent d'un artiste, la perfection d'une réalisation éditoriale. Un ce ces « carnets de voyages » qui est un voyage à lui seul.

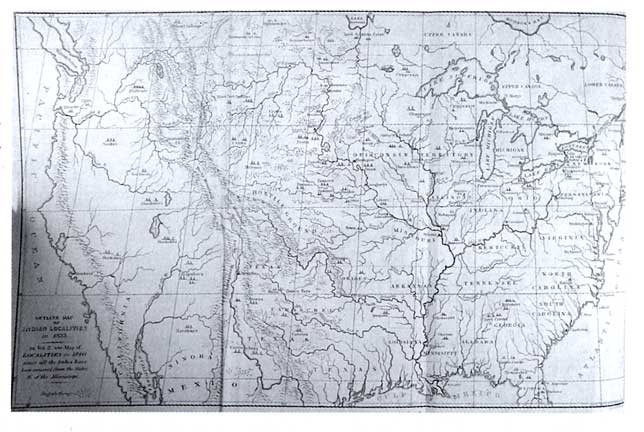

Une vente aux enchères de Sothby's, tenue le 13 mai 2004, a proposé un des exemplaires de ce chef d'œuvre, « Reise in das innere Nord-America in den Jahren 1832 bis 1834 » (Koblenz, J. Hoelcher, 1839-1841). Comme toujours se succèdent dans le catalogue le descriptif technique (volume, format, nombre de planches : 48 larges, 31 modestes, etc..) et le descriptif du contenu, paysages et tribus, celui d'un monde qui disparaît. La bibliothèque de l'Ecole (dont bien sûr l'Indien n'est pas la spécialité) aurait-elle voulu surenchérir, elle aurait au minimum dû dépasser le prix obtenu par ce livre, 78000 livres, plus de cent mille euros. A défaut, et pour ne pas reproduire des images sans autorisation, je vous propose d'illustrer notre chapitre indien par une statue du Musée de la Marine, une de ces figures de proue où l'on remplaçait parfois l'Empereur, ou la sirène, par un Indien. Et, aussi, par un dessin figurant en frontispice d'une édition 1841 du livre de Catlin : «Letters and Notes on the manners, customs and condition of the North american Indians » représentant Catlin peignant le chef « Quatre Ours » : Mah-Ta-Toh-Pa.

Bodmer terminera sa carrière en France. Il s'installera notamment à Barbizon, jusqu'à sa mort en 1893. Il y peindra des scènes animalières ou sylvestres. Il sera aussi l'un des piliers de la troupe joyeuse de peintres et de poètes qui y mènera une vie de bohème. L'excellent spectacle audiovisuel que le Musée de l'Auberge Ganne, de Barbizon, consacre à la joyeuse et inventive colonies de peintres qui s'est installée dans cette ville pendant des d'années rappelle que leurs chahuts se faisaient souvent au son d'une chanson aux rimes riches faisant echo à Barbizon : horizon, garnison, etc..

Je me plais à penser que c'est Bodmer qui suggère la rime du « bison » : il savait, lui, ce qu'était un bison, « Tous les peintres de Barbizon des barbes... de bison ! ». Je me plais aussi à penser que Bodmer, qui s'installa dans une maison de cette petite ville (aujourd'hui devenue l'auberge des Charmettes) sut expliquer à Robert Louis Stevenson avec ses propres images ce qu'était l'Amérique, une Amérique dont lui avait déjà parlé Fanny, qu'il avait précisément rencontrée à Barbizon et qu'il ira rejoindre en une impulsion soudaine, en Californie.

Car Bodmer, sans doute insatisfait de ses œuvres alimentaires réalisées en France, savait que son chef d'œuvre, il l'avait réalisé avec ses Indiens d'Amérique. « Là-bas, disait-il j'avais des amis ».

Dans cette longue évocation de l'image des Indiens, en particulier au yeux des Français, je voudrais ne pas oublier de rappeler que le papier peint panoramique des manufactures Zuber réalisé en 1832 et intitulé « Vues d'Amérique du Nord » présentait des Indiens. Son auteur, Deltil, choisit de représenter « la danse indienne dite du calumet ». Deltil ne connaissait ni Catlin, ni Bodmer. Je ne sais pas où il a trouvé son inspiration : les costumes de ses Indiens me paraissaient plutôt sortis des réserves de l'Opéra.

Et puisque je suis ainsi, avec Zuber, revenu en Alsace, je vais terminer cette évocation des Indiens non pas avec nos polytechniciens, mais avec les colons alsaciens que j'ai déjà présentés lors d'une autre incursion dans les nouvelles colonies et cités de l'Amérique. Il s'agissait de Castroville où, en 1843, arrivaient des familles alsaciennes. L'un de ces pionniers, Peter Bluntzer, avait été retardé par une chute de chariot et s'était du coup installé près de San Antonio. Voici son histoire, telle que je la transcris d'un bulletin de la Société Industrielle de Mulhouse paru en 1985.

« La maison de Peter Bluntzer était près du Coleto Creek. Un jour, un chef indien vint le trouver. Le chef avait un problème urgent. Il dit à Bluntzer : « Indiens pas avoir maïs ». Bluntzer conduisit le chef amical à sa grange pleine, ouvrit la porte et lui dit : « Prends ce dont tu as besoin pour ton peuple. »

Peu après, la blonde petite Thérésa, âgée d'environ 4 ans, descendit à la rivière pour jouer. Elle disparut sans laisser de trace. Beaucoup de mois passèrent et elle fut considérée comme morte, pour une cause inconnue.

Puis un jour, fortuitement, un « Brave » vint à cheval près de la maison de Peter Bluntzer. Peu de temps après, la petite Thérésa fut trouvée errant dans les bois près de sa maison. Elle était vêtue à la façon d'une princesse indienne. Les Indiens avaient rendu Thérésa, sauve et heureuse à sa famille.

Le chef indien à qui Peter Bluntzer avait donné le maïs visitait le chef d'un autre village quand il remarqua la blonde Thérésa jouant gaiement avec les enfants indiens. Il demanda désignant l'enfant « de qui est-elle la fille ? » « C'est la fille de Peter Bluntzer » fut la réponse. Le chef qui avait été secouru prononça alors ces mots pleins de sagesse : « Rends la fille de Peter Bluntzer à lui, quand les Indiens n'avaient pas de maïs, Peter Bluntzer leur donna du maïs. »

On ne pas exactement combien de temps Thérésa vécut avec les Indiens. On sait que son séjour fut assez long pour qu'elle apprenne à parler couramment leur langage.

Tante Thérésa fut toujours très entourée par les enfants de la famille. Ils ne se lassaient jamais des histoires concernant sa vie avec les Indiens, la façon dont elle avait été bien traitée et tout l'amusement qu'elle avait en jouant avec les enfants indiens ».

Cette histoire (vraie) se rapproche de celle de Cynthia Ann Parker kidnappée par les Comanches en 1836 à l'âge de neuf ans, mariée à un chef Comanche et mère du dernier chef de la tribu. Elle se rapproche aussi , bien sûr du scénario de « la Prisonnière du désert », ce film de John Ford (1956) où John Wayne (l'oncle Etel) poursuit pendant des années, au Texas et au Nouveau Mexique, des Comanches et leur prisonnière, sa nièce (Nathalie Wood). La prochaine fois que vous mettrez le DVD de ce chef d'œuvre dans votre lecteur, demandez-vous comment un simple et pauvre paysan alsacien, même s'il avait assisté aux horreurs de la guerre que Erckman et Chatrian attribuaient aux uhlans prussiens en 1814 pouvait réagir devant ce type de situation, sa fille enlevée par les Comanches peut-être et mariée de force à un de leurs chefs de bande.