Après l'examen de ces destins singuliers, et notamment de ces destins princiers, je vais revenir sur d'autres types d'émigration ou d'exil, vers la Louisiane en particulier. Le texte de Jacques Bodelle rappelle les innombrables liens entre notre pays et ce territoire, Cavelier de La Salle, d'Iberville, le Grand Dérangement, etc....Dans un ouvrage très précis sur les différentes « provinces » à forte présence « cajun », c'est-à-dire très peuplées de descendants d'Acadiens arrivés en Louisiane (A century of Acadian Culture du General Corney J. Drouet, The Acadian Heritage and Culture Foundation, 2000), j'ai trouvé une présentation très complète des cinq vagues d'immigration française qui se sont succédé sur le sud de la Louisiane. Il faut les rappeler car elles éclairent la société dans laquelle Buisson va s'intégrer avec succès, à laquelle Crozet va se heurter, et que côtoiera Bernard dans ses travaux.

Premier groupe, les colons français des débuts : coureurs des bois, vagabonds et « prostituées » à la Manon Lescaut, fermiers recrutés par John Law (en particulier en Alsace), pirates de Lafitte ou de ses collègues.

Second groupe : les Acadiens, ces colons qui avaient réussi à s'installer avec succès sur les riches terres de la Nouvelle Ecosse et que les Anglais chassèrent avec une rare brutalité lors du « Grand Dérangement », de 1755 à 1763. Si certaines familles revinrent en France ou partirent pour les Antilles, si d'autres, peu nombreuses, se laissèrent convaincre par Louis Antoine de Bougainville de participer à une colonisation éphémère des Malouines avant d'en être à nouveau chassées par les Espagnols, la plupart se lancèrent par mer puis par terre, en direction de la Louisiane où elles formèrent la communauté cajun. En 1815 ces Français-là parlaient avec un accent que Buisson comprenait facilement.

Troisième groupe, celui des créoles de Saint-Domingue, réfugiés de la Révolution antiesclavagiste (1791-1803), auxquels on peut joindre des immigrants chassés de Cuba par les Espagnols en 1808. De très nombreuses familles de planteurs, mais aussi de commerçants, d'artisans, de petits fermiers, vinrent alors s'installer en Louisiane avec leurs coutumes, parfois aussi avec leurs esclaves.

Quatrième groupe : les réfugiés politiques français. D'abord ceux qui fuirent la Révolution et la Terreur, puis ceux qui fuirent la Restauration. Nous sommes là au cœur de notre sujet et c'est à cette catégorie là que nous pourrons tout à l'heure rattacher l'aventure du Champ d'Asile.

Enfin, cinquième groupe, le plus important, les « immigrants économiques » du XIXème siècle, «the foreign French», plus de 500 000 personnes de 1820 à 1860, des paysans affamés, des artisans confrontés sans espoir à la révolution industrielle. Là encore beaucoup d'Alsaciens ayant préféré les rives du Mississipi à la Mitidja pour entamer une nouvelle vie. Buisson a vu arriver à la Nouvelle Orléans des centaines de voiliers remplis d'immigrés, c'est à cause d'eux que la ville dut grandir et être lotie, c'est pour eux que des routes furent tracées dans les bayous, que des fleuves et des rivières furent aménagés.

La Louisiane donc se peuple, de francophones comme d'anglophones, et j'emploie le terme Louisiane sans en définir le contour ; au début de cette époque la Louisiane s'étend jusqu'aux Grands Lacs, elle ne se restreindra que peu à peu à son périmètre d'aujourd'hui, délimité en 1812 quand « l'Etat » fut officiellement créé et ajouté à la douzaine des Etats déjà existants. De plus, la Louisiane de l'époque servait de porte d'entrée au Texas et pour bien des Français cherchant à s'installer en Amérique, leurs connaissances en géographie comme en politique étaient assez minces, et il leur était souvent caché par les prospectus ou les promoteurs que les terres promises dépendaient de Madrid ou de Mexico et non de Washington : Alamo n'est pas encore tombée héroïquement (1836) ; le Texas ne sera détaché du Mexique que cette année, et sa « république indépendante » sera rattachée aux Etats-Unis en 1848. Les départs français vers la Louisiane, et plus généralement les Etats-Unis, sont souvent « individuels » - telle est clairement la démarche d'un Buisson. Ils sont aussi, assez souvent, collectifs, un certain nombre d'individus ou de familles se rassemblent autour d'un projet plus ou moins formulé, parfois utilitaire (traverser ensemble l'Atlantique ou des zones dangereuses, défendre ensemble une portion de territoire), parfois plus communautaire (reconstituer « ailleurs » une communauté entre gens d'une même origine parlant le même patois), parfois délibérément politique : c'est dans cette catégorie qu'il faut inscrire les innombrables projets de cités idéales et de communautés utopistes auxquels les Etats-Unis ont donné naissance, compte tenu d'une exceptionnelle convergence temporelle entre l'affirmation de systèmes de pensée et l'opportunité géographique de leur trouver un point d'application concret.

Les lecteurs de « La Jaune et la Rouge » se souviendront sans doute d'un numéro paru en 2000, et consacré « à la recherche de la cité idéale ». Avec l'aide d'auteurs divers et talentueux - des ingénieurs des ponts comme des universitaires ou des Jésuites - j'avais proposé quelques regards sur les diverses conceptions de la cité idéale, ces regards que l'on peut jeter sur les présentations et les maquettes de l'exposition de même titre dont j'ai fait le récit, mise en scène par Richard Pedduzi et réalisée sous la direction de Jean Pierre Girardier à Arc-et-Sénans.

Pour les urbanistes la cité idéale correspond d'abord à l'organisation de l'espace, l'imbrication des zones d'habitation et des lieux de production, leurs rapports avec la nature et les espaces verts, la pertinence et l'efficacité des réseaux en tous genres qui irriguent la cité et en font une collectivité. Pour les architectes une cité idéale se remarquera d'abord par la qualité des différents bâtiments pour lesquels on veut dessiner des volumes exemplaires et « signifiants », n'oubliant pas de mettre l'accent sur les priorités de la cité envisagée, le palais, l'église, la halle de commerce, les immeubles collectifs d'habitation, la statue du prince, l'octroi à la porte de la ville, le rempart qui la défend.

Pour d'autres, plus délibérément à la recherche du sens de la cité et, pourquoi pas, de la destinée humaine, ce qui compte avant tout, et plus que les considérations pratiques et l'aspect formel, c'est le corpus philosophique et religieux qui est proposé, ou imposé à ses habitants : même s'ils ne sont pas dans un pseudo-monastère qui préfigure le paradis terrestre, ils doivent accepter un ensemble de règles optimisant la production, la sécurité, l'harmonie de la collectivité.

C'est dans ce mouvement de pensée, à la fois philosophique et politique, que s'inscrivent la plupart des tentatives de communes utopistes lancées aux Etats-Unis, la page blanche à remplir qu'était censé être le continent américain. Ce « continent de l'imaginaire » possédait une « plasticité » sur laquelle on pouvait développer un peu tous les systèmes de pensée, l'apologie du bon sauvage comme la pseudo perfection de la démocratie athénienne, la nature paradisiaque de l'Eden ou la Terre Sainte, comme l'écrin des « chefs d'oeuvres » sociaux auxquels pensaient les Etienne Cabet, Robert Owen, Victor Considerant et bien d'autres. Babouvistes, icariens, fouriéristes, owéniens, communistes ou socialistes de toutes tendances, anarchistes enfin, tous ont estimé, après quelques essais de « prototypes » en France ou en Grande Bretagne, que c'était sur ce continent neuf, débarrassé à peu près du poids économique et psychologique du passé, que l'on pouvait bâtir la ville parfaite. Plutôt que l'Argentine ou le Brésil, plutôt que l'Australie, c'est l'Amérique du Nord qui verra arriver les prophètes et leurs troupes, mélange parfois sélectionné et parfois improvisé de colons le plus souvent sincères.

Les voici donc, paysans, ouvriers, pauvres de biens matériels et de capitaux à investir, limités en capacité de réflexion sociale ou philosophique, mélangés à d'autres colons moins sincères et aux motivations plus hétéroclites, persécutés à la recherche d'un asile, ambitieux en quête de fortune au moindre coût, opprimés cherchant une revanche. Les voici, confrontés à une terre qui, si elle existe, n'est pas du tout ce qu'ils attendaient, et même les meilleurs paysans sont surpris de la manière dont elle réagit. Les voici, vite face aux contradictions de la vie en société, où s'affrontent la recherche du bien commun et la perspective de l'enrichissement personnel, dans un territoire sans loi affirmée, sans représentants de l'ordre légitimes et intègres, en concurrence entre eux et avec d'autres collectivités, des Indiens (« the natives » dit-on aujourd'hui) aux Américains « de souche » partis vers l'ouest. Les voici, face à une géographie tourmentée, un climat rude, des voies d'accès balbutiantes.

Ainsi l'Amérique a-t-elle vu des centaines de cités idéales se transformer en autant d'échecs, parfois magnifiques, et je voudrais en rappeler quatre que je pourrai sans peine rattacher à nos centres d'intérêt.

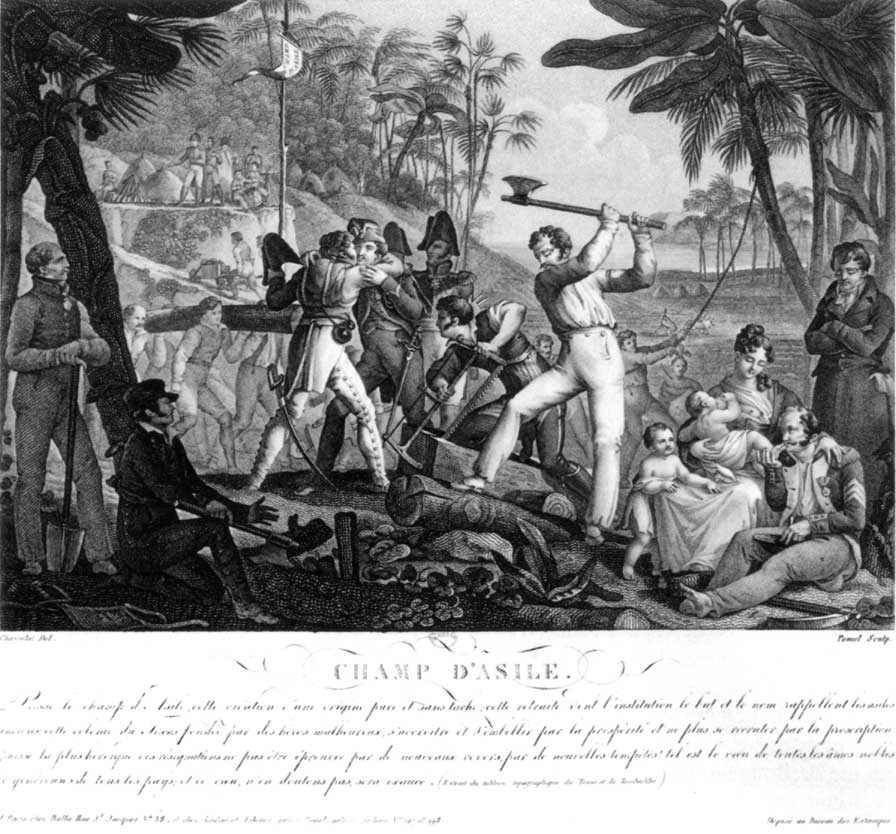

Le premier, bien sûr, c'est le Champ d'Asile, qui joue un rôle très particulier dans la longue liste des « terres promises », par sa précocité. Comme sa sœur, la « Colonie de la vigne et de l'olivier», le Champ d'Asile est daté de 1817. C'est à cette époque que se regroupent derrière le général Charles Lallemand, en trois vagues successives, des soldats français démobilisés ou déserteurs. A cette date Fourier a déjà pensé, écrit et publié (en 1808 il propose « La théorie des quatre mouvements et des destinées sociales »), mais il n'a pas encore formalisé son dessein de phalanstère et bien sûr, l'Empire ne se serait guère prêté à de telles expérimentations. La fraternité idyllique que l'on fait miroiter aux soldats-laboureurs du Champ d'Asile est d'abord celle de frères d'armes, avant de la parer des oripeaux d'une philosophie utopiste. Eventuellement prêts à se plier à une discipline de corps de troupe à condition d'avoir de bons chefs, ils ont vite démontré qu'ils n'étaient que de piètres paysans ; ils restèrent six mois à peine, à peine le temps de semer, pas le temps de récolter : dire que la publicité des estampes racoleuses leur promettait que « le laurier sous leurs pas y croîtra sans culture ! »

J'ai lu, sur cette colonie dont Jacques Bodelle a résumé l'histoire à grands traits (une histoire où l'on croise Laffite, l'incontournable corsaire Laffite, une des figures de la Nouvelle Orléans dans les premières années du XIXème siècle ), des récits de soldats partis et revenus en France après l'échec (dont l'excellente brochure « Le Texas », ou Notice historique sur le Champ d'Asile, éditée en 1819). Je sais aussi que, romancée dans la description faite dès 1817 en France, l'expérience donna lieu à des romans à quatre sous vaguement chateaubrianesques, où la fille d'un des soldats, ou encore...etc....Plus tard, en 1847, Longfellow, avec Evangeline, saura donner à l'exode des Acadiens de 1750 une figure emblématique plus consistante et une histoire d'amour mieux construite.

Mais voici que m'arrivent, par le hasard un peu orienté des lectures, deux romans plus récents qui, à nouveau, réinventent cette aventure et aident à en faire une légende. (Et l'on sait, depuis qu'un journaliste l'a dit à James Stewart dans « L'homme qui tua Liberty Valance », que lorsque la légende est plus belle que la réalité, il vaut mieux se souvenir de la légende). L'un, de Jean Soublin, « Le Champ d'Asile », 1985, raconte l'histoire du point de vue des soldats.

On y voit la discipline militaire se déliter peu à peu devant les difficultés de l'affaire et les errements des chefs. Le découragement gagne la colonie sous les ouragans, les pertes de récoltes, les escarmouches avec les Indiens, les menaces des Espagnols qui étaient à cette époque les maîtres officiels du Texas. L'aventure collective se résume peu à peu en deux destins individuels, celui d'un disciple de Babœuf désireux de fonder la « Société des égaux », et celui d'un sergent plus pragmatique bientôt « acculturé » vers les Comanches.

Le second roman, c'est celui de Simiot, « Carbec, mon Empereur » que je vous ai déjà présenté, se place plutôt du point de vue des chefs. Le général Carbec, personnage imaginaire, y figure aux côtés des responsables de la colonie, les frères Lallemand, et Rigaud, et observe lucidement sans pouvoir l'infléchir le cours irrésistible des choses vers la division et la ruine, donc l'échec. [Le livre historique de Simon de la Souchère Deléry, Napoléon's Soldiers in America confirme largement la responsabilité du commandant dans les balbutiements et la chute du Champ d'Asile].

Simiot et Soublin font de Charles Lallemand (1774-1839) le principal initiateur de cette opération, mais aussi le principal fautif de son pitoyable dénouement. Lallemand avait été (comme Simon Bernard) l'un des derniers fidèles de Napoléon en 1815, l'un de ceux qui l'accompagnèrent à Rochefort jusqu'au dernier bateau du dernier exil. Accusé de trahison, condamné à mort, fuyant de ci, de là, jusqu'en Egypte, avant de se retrouver aux Etats-Unis, le « Baron » bénéficiait d'un rare prestige auprès des soldats et des officiers de l'Empire : il sut utiliser cet « aura » nourrie de ses campagnes militaires et de ses citations, pour les entraîner et les manipuler. Il sut aussi mobiliser quelques moyens, convaincre d'autres souscripteurs et faire venir d'autres colons (mais quand la campagne de souscription bat son plein en France l'affaire est déjà terminée au Texas). Dans cette entreprise, tout son « management » se révéla catastrophique. Buisson juste arrivé à la Nouvelle Orléans et sollicité (d'après Deléry) de le suivre au Champ d'Asile, dut se féliciter d'avoir résisté à cet appel autoritaire et de ne pas l'avoir accompagné au Texas. Les Français de la Nouvelle Orléans, s'ils furent accueillants envers les rares rescapés du Champ d'Asile après la fin piteuse de leur aventure, jugèrent très sévèrement leur chef.

Charles Lallemand, plus ou moins vagabond, gracié par le roi de France en 1830 comme nombre d'autres bonapartistes exilés, retourna en France, retrouva son titre de Pair de France, et mourut en 1839. Il avait un petit frère, Henri, dont je vais davantage parler, pour une raison évidente : il était polytechnicien. Je peux donc l'associer à mes trois polytechniciens en Louisiane, même si son passage en Amérique ne m'inspire pas une grande sympathie. Henri (1777-1823), frère cadet de Charles, entré à Polytechnique en 1796, incorporé dans l'artillerie à sa sortie de l'Ecole, participa à de nombreuses campagnes : le Rhin, l'Orient, l'Espagne, l'Allemagne, la Russie, la France. Blessé à Waterloo, condamné à mort, enfui, il rejoint son frère en Amérique, visiblement très attaché à Charles, très dépendant de lui.

Avant de l'aider à monter le projet du Champ d'Asile, il fréquente d'abord avec souplesse et conviction la bonne société de Philadelphie, fait partie de l'entourage de Joseph Bonaparte, courtise la nièce du riche et francophile banquier Girard, Henriette, qu'il épouse le 28-10-1817 lors d'une fête aux innombrables convives, dont une mi-temps se passe chez Joseph [Henriette était la fille de Jean Girard, frère de Stephen. Henri et Henriette auront une fille, Caroline Lallemand, qui épousera le comte de Saint-Marsault. Henriette se remariera avec un médecin, John Clark, mort en 1863. Henriette mourra en 1880]. La voie d'une intégration de luxe s'offre à lui, mais il préfère l'aventure du Champ d'Asile, jusqu'à la déconfiture. Revenu à la Nouvelle Orléans, moins compromis que son frère dans des affaires de banqueroute liées à cette entreprise, il y écrit un traité d'artillerie. Mais c'est un homme brisé, sans projet, sans avenir, à la santé de plus en plus déficiente qui retourne à Philadelphie pour y décéder en 1823 [Girard lui fera construire un caveau dans le cimetière de Philadelphie]. Pour lui la reconversion post-militaire n'a pas réussi, l'insertion en Amérique non plus en dépit de son brillant mariage : peut-être aurait-il mieux valu mourir pour la France, pour l'Empereur, à Waterloo !

La seconde cité idéale que je voudrais présenter est New Harmony, Indiana que j'ai eu l'occasion de visiter toujours « vivante », en 2004. Par sa genèse elle correspond mieux au terme même de « cité idéale » que le Champ d'Asile, car le substrat intellectuel sur lequel repose son lancement est de meilleure qualité, pensé par un homme qui a l'expérience de la gestion des lieux de production et d'habitation, mûrie pendant des années. Robert Owen né en 1771, fils d'un modeste artisan gallois, intelligent et dynamique, apprend très vite sur le tas les données relatives à l'industrie textile, et devient associé puis seul propriétaire d'une filature écossaise, à New Lanarck, au sud de Glasgow. Il se transforme en entrepreneur audacieux, adoptant les nouvelles technologies, développant son affaire. Il sera aussi un patron avisé, attentif à une organisation efficace comme au « bien-être » de ses ouvriers, leur proposant un mode de vie combinant éducation et développement personnel, essayant de gagner à ses idées le patronat britannique, notamment par le militantisme politique et l'écriture d'ouvrages. Il fait fortune : quand on visite les installations actuelles de New Lanarck, intelligemment conservées et mises en valeur, on voit évidemment des convergences nombreuses avec certaines idées de Ledoux à Arc et Sénans. Comment créer des lieux pour «vivre et travailler ensemble dans l'harmonie»? Notre XXème siècle nous a offert trop d'odieuses contrefaçons de ce type de slogan pour que l'on accepte aujourd'hui de « marcher » et de croire à la sincérité d'une telle ambition. Pourtant, Owen est sincère. Il échafaude des plans architecturaux pour son projet, avant de « vendre tous ses biens » et de se rabattre sur une idée plus modeste mais cependant apte à consommer sa fortune : la création d'une colonie utopiste baptisée New Harmony, sur les lieux d'une colonie fondée par un groupe religieux quelques années auparavant sur les bords de la rivière Wabash, dans l'Indiana. Tout en associant à son entreprise un « brain trust » de scientifiques de haut niveau sur lesquels je reviendrai, il appelle des colons à le rejoindre.

Pour Owen toutes les clés du succès étaient là, à l'échelle américaine. Il disposait de quinze fois plus de terres qu'il n'aurait pu en acquérir en Ecosse. La secte des « rappistes » lui laissait des bâtiments et des machines, ses informateurs lui proposaient « clés en main » un cadre à peupler et à gérer selon ses idées. Owen va aux Etats-Unis, rend visite au Président Monroe, comme tout Européen dit bonjour à Joseph Bonaparte, bavarde avec Charles Lucien qui lui promet de venir à New Harmony, convainc d'autres savants de l'Académie de Philadelphie de l'accompagner sur son bateau, « The Boat Load of Knowledge », de son vrai nom « The Philanthropist ».

Vous pouvez deviner la fin de l'histoire, précipitation, disputes, chaos, incapacité de s'entendre sur un projet. Owen n'avait plus, à New Harmony, le levier fondamental de l'autorité patronale dont il usait à bon escient à New Lanarck. Il rêvait un projet plus vaste que de construire une entreprise, faire vivre toute une collectivité et du coup, d'ailleurs, n'arrivera pas à se plonger avec minutie dans les multiples détails nécessaires au succès, plus intéressé cette fois par les grandes idées que par les tâches de « gestion » vite abandonnées à ses fils ou à ses associés. Sa « communauté d'égalité parfaite» représentait un pas trop important par rapport à son « entreprise heureuse » qu'il avait su gérer et développer. Il échoua, se ruina (pas tout à fait), mais son expérience servira de référence à bien d'autres ambitions de ce type ; on visite aujourd'hui encore New Harmony où l'architecte Meier (qui plus tard réalisera le nouveau musée « Getty » à Malibu) a bâti un très beau centre de conférences, l'Athéneum, où un autre architecte célèbre Philipe Johnson, a édifié une très belle « église sans toit » et où une équipe de direction intelligente, liée à l'université de South-Indiana, à des mécènes descendants d'Owen, et à des fondations diverses fait coexister avec intelligence le souvenir (préservation des bâtiments, des documents, etc.), l'analyse historique, la réflexion philosophique sur l'utopie.

On visite aussi New Harmony parce que ce bourg est resté puis redevenu un exceptionnel centre de réflexion et d'échanges scientifiques, grâce en particulier au géologue William Maclure qui participa très vite à l'aventure, et aux Say et autres Lesueur qui vinrent s'adjoindre au projet. Car ce projet ajoutait à l'idée de cité idéale à la Ledoux ou même à la Fourier ( faire coexister les gens dans l'harmonie en leur proposant des lieux et des modes de relations propices à la fois à leur activité professionnelle et à leur vie personnelle), une idée que les saint-simoniens et les positivistes reprendront à leur tour. Une telle ambition suppose un développement de l'éducation et un progrès des sciences. Owen, « technologue », avait déjà compris quel parti il pouvait trouver dans le progrès des machines ( nous sommes à peu près à l'époque de Jacquart) et la bonne éducation de ses ouvriers (nous sommes bien avant l'instruction publique obligatoire). C'est cela aussi qu'il veut à New Harmony.

Un tel dessein plaît donc à Maclure, un riche Ecossais féru de géologie, également intéressé par l'enseignement : il se voulait un réformateur de l'éducation en reprenant les thèses de Pestalozzi ( plus tard à l'origine des écoles Montessori) sur le développement personnel des enfants. Il voulut aussi créer une « School of Industry », un centre d'échanges scientifiques sur la minéralogie et la géologie. De 1830 à 1860 New Harmony se développa dans ce domaine, et c'est à partir des collections de Maclure, « le père de la géologie américaine», que le Smithsonian Institute créera les siennes et c'est l'organisation mise en place par Maclure et Owen fils, un bon géologue aussi, qui servira de base à celle de l'US Geological Survey.

Maclure avait adjoint à son équipe des éducateurs, souvent français. Ainsi Joseph Neef, un Alsacien natif de Soultz-la-Forêt, soldat de la Grande Armée puis enseignant en Suisse, en France, aux Etats-Unis, où ses filles épousèrent des fils d'Owen, où, surtout, il devint un praticien et penseur respecté des choses de l'éducation.

Ainsi, aussi, Marie Duclos Frétageot, elle aussi séduite par les méthodes de Pestalozzi et l'opportunité que Maclure lui offrit de les utiliser.

Maclure avait recruté pour lui tenir compagnie, l'aider dans ses recherches d'histoire naturelle et dessiner ses échantillons, Lesueur, personnage que nous avions rencontré dans le bulletin Sabix consacré à Hyacinthe de Bougainville. Ce peintre havrais était parti dans les terres australes avec Baudin , de 1800 à 1803. Il y dessina des rivages, des koalas, des wombats, et participa à l'édition de la relation du voyage de l'expédition menée par « Le Géographe » et le « Naturaliste ». N'ayant pas trouvé auprès de l'administration française le poste qu'il souhaitait, il partit avec Maclure, voyagea, resta quelque temps à Philadelphie, où il connut Bonaparte et Audubon comme je l'ai déjà indiqué. Il participa alors au projet de New Harmony où il échantillonna et dessina.

Un autre savant important de New Harmony fut Thomas Say, éminent naturaliste qui avait participé à des expéditions dans les Rocheuses avant d'être la cheville ouvrière de l'Académie des Sciences de Philadelphie, d'où il correspondait avec Cuvier et Lamarck, et où il parrainait Charles Lucien Bonaparte à qui il prêta sa collection d'oiseaux. Say se mit aussi à la disposition de Maclure qui lui proposa comme à Lesueur une sorte de mécénat scientifique lui donnant des moyens de subsistance et des occasions de travail : par exemple Maclure emmena Say dans un voyage au Mexique et l'aida à éditer son «American Entomology ». Say restera à New Harmony jusqu'à sa mort en 1834. Pour sa part Lesueur rentrera en France.

Dans l'histoire des sciences New Harmony joue un rôle un peu spécifique, participant évidemment à la grande aventure de l'exploration de la nature et de la terre américaine (ses cailloux, ses coquillages et ses insectes), mais aussi à la mise en place de structures pérennes d'observation (US Geological Survey), offrant un exemple original de volonté d'appropriation de la science par des structures de vie collective. Une étape postérieure aux idées de Franklin, dont l'opinion publique faisait une image d'Epinal. Une étape aussi dans l'affirmation d'une liberté des méthodes d'éducation et d'enseignement, une idée restée vivace aux Etats-Unis. On sait que d'autres pays, et d'abord le nôtre ont plus souvent joué la carte du carcan unificateur, croyant ainsi développer l'égalité des chances au nom de l'unicité d'organisation du système éducatif.

Nous changeons complètement de registre avec un autre exemple de « colonie » aux ambitions moins politiques ou scientifiques, la création de Castroville. Ce choix est dû de ma part à un atavisme alsacien évident et reconnu ; il me permet aussi de rappeler qu'à côté de projets de cités idéales très « intellectuelles », ayant donc à la fois des chances de succès car bien pensés, et encore plus de chances d'échec car peu concrets, d'autres pionniers ont essayé de monter avec plus de modestie des colonies tout juste bonnes à les nourrir et à leur offrir un nouveau départ dans la vie.

Leur «offrir», c'est une mauvaise manière de parler, car les centaines de familles d'Alsaciens qui, en 1842, quittèrent la vallée de la Thur sur la recommandation d'un entremetteur, « l'imprésario » Henry Castro qui avait acquis des concessions près d'Austin, ont dû à elles seules de survivre, s'installer , et développer leur « little Alsace of Texas ».

Henry Castro est encore un Français émigré aux Etats-Unis après la chute de l'Empire. D'abord colonel du roi de Naples à Providence, puis vaguement associé au banquier Laffitte (celui qui habita et lotit le domaine du château de...Maisons-Laffitte, que je connais bien) vers 1838 et agent en France de la jeune et éphémère « République du Texas », Castro obtint en 1841 un « contrat de colonisation », puis des terres étendues qu'il fallait occuper au plus vite, sous trois ans. Castro y croit et se lance. Il repart en France, crée un bureau de recrutement (comme l'avaient fait les promoteurs du Champ d'Asile en 1817). Sa cible, ce ne sont plus les soldats désœuvrés, mais les paysans sans terre, juste assez riches pour acheter un titre de transport et quelques outils. Pour être efficace il prospecte surtout le Haut Rhin, les vallées de la Doller et de la Thur, la plaine de Wittelsheim, la Sundgau, les villages où l'on savait déjà que d'autres Alsaciens, autrefois, avaient émigré vers les Etats-Unis plutôt que de mourir de faim. Castro subit la concurrence d'autres recruteurs, ceux qui veulent trouver des fermiers pour l'Algérie. Mais il y a assez de pauvres en Alsace pour deux nouveaux continents...Je suis sûr, sans en détenir la preuve généalogique incontestable, que j'ai de lointains cousins dans les villages texans où s'installèrent les Alsaciens après une longue traversée, à pied, à cheval, en train, en bateau et en voiture. Par Rotterdam, puis Galveston, puis San Antonio, ils étaient venus, non sans avoir perdu nombre des leurs par les fièvres ou les accidents. Malgré les squatters qui, avec des hommes de main, voulaient les empêcher de prendre possession de terres où, pour une fois, leurs droits étaient réels, ils s'établirent, défrichèrent, construisirent. Les artisans sciaient, maçonnaient ; les chasseurs procuraient la viande avant que l'élevage ne prenne le relais. Une première pierre d'église fut posée, une brasserie fondée (non, mais !), des juges de paix nommés. Comme ailleurs il fallut combattre les sauterelles, souffrir le choléra, négocier ou lutter contre les Indiens. Le concept de cité idéale, pour eux, avait un sens restreint mais efficace : est idéal ce qui dure, et on fait durer ce qui en vaut la peine. Vivre ici, même si le dialecte alsacien s'y est peu à peu mêlé à l'espagnol et à l'anglais, valait la peine.

Sur l'histoire de ces alsaciens partis en Amérique, j'aimerais citer un roman historique gentiment « régionaliste » et écrit par Elisabeth Jaeger-Wolf (édité en 2003 par les éditions du Batsberg). Son titre est éloquent : « Terre d'Alsace, Rêve d'Amérique » : il raconte l'histoire d'une famille alsacienne emigrant en Louisiane, un long voyage de Wintzfelden, au pied du Petit Ballon, à la Nouvelle-Orléans de 1826 à 1833.

Curieuse impression, il y a quelques semaines : présent au Grand Ballon pour une réunion de famille, je cherchais moi aussi à imaginer le périple incroyable de ces pauvres paysans installés dans les vallées, et décidant de partir vers une Louisiane totalement inconnue...

Castro, que d'aucuns classent parmi les escrocs de taille internationale, est considéré par d'autres comme un entrepreneur perspicace, tenace, et honnête au point d'aider l'installation de ses colons en leur abandonnant toutes ses commissions. Il mourra ruiné mais il aura finalement réussi son opération et bien mérité de donner son nom à la bourgade de Castroville.

|

Citation du site web relatif à la Famille polytechnicienne :

Après des études dans l’institution où enseigne son père et au lycée de Besançon, associé au groupe fouriériste de la ville, Victor Considerant entre à l’École polytechnique, rencontre Fourier, dont il se fait l’ardent propagandiste à l’École de Metz. Il quitte l’armée (1833) et collabore au "Nouveau Monde" et à la "Réforme industrielle". Il crée "La Phalange" (1836), auquel il adjoint la librairie phalanstérienne, devient le chef de l’école sociétaire dont le manifeste est publié (1841). Élu conseiller général de la Seine, il lance un troisième journal d’esprit monarchique (1843). Il se rallie à la République et est élu à l’Assemblée constituante (1848), puis à la législative. Il s’associe au vote de félicitations à Cavaignac. Après l’élection du 10 décembre, il combat la politique de l’Élysée. Poursuivi comme complice de l’émeute de juin 1849, il doit s’exiler, part en Amérique, fonde au Texas une commune sociétaire, entreprise ruinée par l’insurection du sud. De retour en 1869, il se livre à une propagande pacifiste. Il redevient vieil étudiant suivant les cours de physiologie au Collège de France, acceptant l’hospitalité de Daly puis de Klein / --- Refer. : Dbf 9, 488-9 (bibliogr.) - Larousse 2, 425 (portr.) - LC 3, 491-5

|

Encore une cité idéale, du moins en projet, cette fois autour d'un polytechnicien, et pas n'importe lequel : Victor Considerant. Le numéro de La Jaune et la Rouge déjà cité et consacré à la Cité idéale a présenté, sous la signature de Michel Vernus, la figure de cet X1826 monté de Besançon à Paris pour y suivre les cours de l'Ecole polytechnique ; très vite il a essayé de répandre les idées de Charles Fourier et sa « théorie sociétaire ». Pour rappeler ici la vie de Considerant sans la décrire en détail, voici les titres très explicites des chapitres du livre que Michel Vernus lui a consacré en 1993.

C'est évidemment le chapitre 8 qui correspond à notre travail, racontant par le menu comment Considerant passa à l'acte après des années de réflexion, de débats politiques et d'agit-prop militant. La création d'une colonie expérimentale lui paraît la voie raisonnable et scientifique pour tester les idées de Fourier, les aménager, et les faire adopter. D'autres phalanstères avaient déjà été essayés, sans succès, et en 1848 l'aventure d'Icarie lancée par Cabet s'était terminée en désastre.

Considerant part en voyage d'études, arrive à New York, observe et analyse (a-t-il lu Michel Chevalier avant de partir?), se perfectionne en anglais qu'il parle peu (décidément cette barrière du langage est un réel handicap), gagne le Texas par le Mississipi « à pleine vapeur » : nous sommes en 1853. Voici l'Arkansas et sa nature encore sauvage, voici le Texas et la Rivière Rouge, chère aujourd'hui aux amateurs de western. Ce premier voyage lui permet de dresser tout un programme. Il faudra acheter, préparer le terrain, créer une société ( « la Société de Colonisation européo-américaine du Texas » ) dans la gestion de laquelle on trouve son ami Godin ( le responsable de l'entreprise Godin et du phalanstère de Guise) et son camarade polytechnicien Bureau (X1829). Les capitaux sont réunis, une mission exploratoire envoyée sous la direction de Cantagrel, futur directeur général de l'établissement.

Après, tout s'emballe. Le « business plan » paraissait bien pensé, l'étude préparatoire bien faite, rien à voir avec le départ dans l'inconnu des illettrés du Sundgau. Mais la gestion du temps est défectueuse, les colons arrivent alors que les terres ne sont pas achetées et, a fortiori, pas viabilisées, et dans les trois cents emigrants du départ il n'y en a pas dix qui savent cultiver la terre : trop de cadres, trop de fonctionnels ! Par ailleurs les prétentions des fouriéristes et leurs discours « socialistes » font peur aux voisins américains, le xénophobie s'en mêle. On sait déjà aux Etats-Unis, et on l'affiche, que la volonté individuelle sera le moteur principal de la réussite du pays ; le communautarisme est éventuellement acceptable, le pseudo-socialisme ne l'est pas.

L'échec de la colonie de « La Réunion », c'était son nom, entraîne la maladie de Considerant, tombé en dépression de longue durée, raillé un peu partout, et finalement installé à San Antonio pendant la guerre de Sécession, comme un modeste cultivateur qui essaie de survivre le jour, pour écrire la nuit. Son exil américain se termine en 1868. Si le livre de Vernus nous laisse sur cette vision de Considerant, certes apaisé, mais en situation d'échec après l'aventure de La Réunion, je peux corriger cette impression par la lecture d'un opuscule charmant acheté dans une brocante à Houston et intitulé « The french Texas ». L'aventure américaine de Considerant est analysée sans complaisance, et met l'accent sur « a lack of management ability ». Mais l'auteur de cette notice explique aussi que la « french touch » de La Réunion a incité des personnalités originales à venir s'y installer.

Ainsi, le docteur Savardau, proposant pour guérir la malaria « le sulfate de quinine dissous dans le wiskey ». Ainsi, Maxime Guillot, créateur d'une entreprise de fabrication de wagons. Ainsi, de nouveau, Allyre Bureau, notre X1829, excellent musicien et chef d'orchestre à Paris après son retour : je peux le signaler lui aussi aux auteurs de notre bulletin 32. C'est Bureau qui aurait apporté au Texas, en 1854, le premier piano ! Ainsi, Julien Reverchon, grand botaniste et professeur, encore reconnu dans quelques universités américaines : il a sa place à Dallas, comme le signale Bodelle.

Si donc l'aventure de La Réunion fut clairement « un naufrage au Texas », pour reprendre le titre de l'ouvrage publié par Savardau à son retour, ce naufrage a laissé quelques restes intéressants pour les archéologues de la pensée.

Il y a quelques mois, le 28 février 2004, mourut aux Etats-Unis le grand historien Daniel Boorstin dont j'avais lu et relu, avec délectation, les trois tomes de « l'Histoire des Américains ». Illustrant trois siècles d'Amérique par de multiples exemples d'aventures individuelles, rassemblant tous ces destins d'immigrés, d'entrepreneurs, de pionniers, de penseurs, sans les inscrire à priori dans des explications abstraites, dans une démarche que peut-être j'imite ici, cet historien « amateur » a une approche très vivante de l'édification de sa nation. Il insista beaucoup sur les tentations continuelles des promoteurs de cités idéales de tout acabit, signalant combien « les rêves créés en Europe furent dissipés ou transformés par la réalité américaine ; ainsi, la nouvelle civilisation créée par les Etats-Unis trouva sa force «moins dans l'idéalisme que dans la volonté de se satisfaire du moins d'un idéal». Une civilisation pragmatique, audacieuse et portée par des conquérants à la recherche de nouvelles frontières, liés de moins en moins par des croyances, des traditions ou des endroits et de plus en plus par un effort commun, par les mécanismes de la vie quotidienne, moins par les espoirs que par les besoins... Le journaliste du Monde qui rédigea la notice nécrologique de Boorstin ajoutait : voici des caractéristiques que l'on retrouve encore de nos jours.

Ce rapide survol de quelques « cités idéales » sélectionnées pour leur proximité relative avec nos polytechniciens mais facilement inscrit, comme nous le propose donc Boorstin, dans l'histoire globale « des Américains » nous a permis d'élargir un peu nos points de vue sur les émigrés français aux Etats-Unis et leurs ambitions, parfois individuelles, parfois collectives et plus ou moins structurées. Le terme même d'émigré est d'ailleurs impropre et mériterait d'être remplacé à l'occasion par pionnier, découvreur de nouveaux horizons, ou voyageur. Voyageur dans les continents inconnus, (doublement inconnus pour un Considerant essayant d'explorer à la fois la Rivière Rouge et les passions humaines). Voyage avec ou sans esprit de retour. Voyage d'initiation et d'achèvement, d'apprentissage ou de réalisation, ou tout cela à la fois, bien sûr.

CHAPITRE VI

Images de Louisiane

Où l'on porte plusieurs regards sur la Louisiane, en décrivant une pièce de monnaie ; en évoquant les vagues d'émigrants français qui l'ont successivement peuplée ; en essayant de reconstituer, mieux que dans les films de la M.G.M., l'ambiance et les odeurs de sa capitale ; en mêlant passé et présent, histoire et histoires, lectures, papiers peints et souvenirs, de manière à y accueillir encore mieux notre Benjamin Buisson, qui y débarqua en 1817 et y vécut plus de cinquante ans: l'Amérique, à la fois «terre d'observation et pays rêvé » pour les voyageurs, devient aussi lieu de travail et pays de colonisation.

C'est donc en 1812 que fut officiellement créé l'Etat de la Louisiane, le douzième des Etats-Unis. Pendant tout le XIXème siècle l'expansion de la nation se traduira ainsi par des créations et des délimitations d'Etats, au gré des annexions, des prises de guerre, des acquisitions commerciales quelquefois forcées, suivies par des opérations de peuplement et parfois associées au règlement de « problèmes de société », comme l'obligation faite aux Mormons d'abjurer la polygamie pour que l'Utah puisse prétendre à l'élévation au rang d'Etat.

La Grande Louisiane, divisée par la suite en plusieurs Etats, fut la première de ces opérations de commerce portant sur des achats de superficies énormes. Cette méthode fut aussi utilisée pour la Floride achetée à l'Espagne, bien plus tard pour l'Alaska vendu en 1867 par la Russie. Il y a quelques années, début 1999, « l'U.S. Mint», le département de la monnaie des Etats-Unis, a eu l'excellente idée de frapper cinq fois par an un nouveau quarter dédié à l'un de ces Etats, dont le revers est dessiné en liaison avec l'Etat en question. C'est le Président Clinton qui avait décidé ce « 50 states commémoration coin program act », afin de développer l'intérêt des Américains vers leur histoire et la « diversité de l'héritage national ». La taille du quarter (25 cents) fut choisie de préférence au « dime » ou au penny, trop petits pour accepter des illustrations détaillées.

Le premier Etat à bénéficier de son quarter fut le Delaware, petit Etat de l'Est que les compagnies non américaines, ou américaines, connaissent bien en raison des facilités fiscales qui accompagnent l'incorporation et la création d'entreprises. Le Delaware avait été désigné comme Etat le 7 décembre 1787. Après lui, et jusqu'au Kentucky (1er juin 1792), furent d'abord créés les Etats de la Nouvelle Angleterre. La colonisation amènera ensuite le Tennessee en 1796, l'Ohio en 1803, la Louisiane en 1812.

Les pièces de monnaie actuellement éditées (j'écris ces lignes en été 2004) sont au nombre d'une bonne vingtaine. Je les ai presque toutes, mais je profite de cet écrit pour lancer un appel aux lecteurs : quelqu'un voudrait-il m'envoyer, parce qu'ils me manquent, l'Arkansas et le Wisconsin? Je lui échangerai contre mes doubles, à son choix. Ce n'est pas que ces pièces soient très rares, même si leur tirage est limité. Mais il faut être au bon moment au bon drugstore ou devant les bons jackpots pour récupérer une des « nouvelles » en circulation.

L'une de leurs faces reprend immuablement le credo américain et ses archétypes, le profil de Washington, le terme de « Liberty », la devise « In God we trust », le nom de cette grande nation, « United States of America », et la valeur de la pièce « quarter dollar ». Histoire, économie, politique et religion y sont donc étroitement liées. La géographie plus détaillée et l'histoire figurent au revers, illustrées par des anecdotes ou des réalisations qui sont autant de parcelles émanant d'un Etat, et inscrites dans la mémoire collective.

Car cette présentation en puzzle du pays (chaque pièce du puzzle est ici une pièce de monnaie, ou un Etat), n'est pas très différente d'une appréhension d'un pays par l'examen global des timbres-poste qu'il a émis : il s'agit là aussi d'objets ayant une valeur faciale précise, avec des représentations décidées par la puissance publique. Elle y propose en bloc les dates remarquables de son histoire, ses grands hommes, ses beaux sites, ses monuments, son folklore, tout ce qui la constitue.

|  |

Que trouve-t-on gravé sur les « quarters » commémoratifs ? Des ébauches cartographiques, contours d'Etats. Des références historiques ( un coureur des bois, un « minuteman » au Massachussets). Des spécimens botaniques (le palmier en Caroline du sud). De la publicité gastronomique (la récolte du sirop d'érable au Vermont). De la propagande touristique (un voilier au Rhode Island, des instruments de musique au Tennessee). L'affirmation positiviste de la technologie (l'Ohio, « lieu de naissance et de progrès de l'aviation », montre côte à côte l'avion des frères Wright et les scaphandriers d'un homme dans l'espace), etc..Peu à peu, comme dans un jeu, se mettent en place les éléments de cette représentation symbolique, et leur définition donne d'ailleurs lieu à la désignation de multiples « panels » et à des discussions préliminaires dans les Etats, où les journaux reproduisent les suggestions et les critiques des lecteurs. Que choisir pour symboliser l'Arizona ou le Wyoming ? Un animal ? Un pionnier ? Ou même, « politiquement correct », un « native » ? [Le Wisconsin a bien choisi une tête de vache genre Vache qui Rit...]

S'il me manque encore des pièces de la collection dans son état actuel, je possède bien sûr le quarter de la Louisiane. Comme pour les autres Etats le revers porte le nom et la date de la création, 1812, et la devise fédérale de l'unité dans la diversité, «in pluribus unum », gravée en bas du cercle. Quant à l'image, elle met l'accent sur trois éléments :

- une trompette avec trois notes de musique, signal sonore de l'exubérance musicale essentiellement apportée par la communauté noire.

- le pélican brun, l'oiseau de l'Etat, dessiné de profil fidèle aux photos que l'on peut prendre sans trop de difficultés, depuis qu'un programme de sauvegarde et de réimplantation a permis à sa colonie, décimée par le DDT, de se multiplier à nouveau à profusion.

De nombreux Américains sont très attentifs à l'oiseau qui symbolise leur Etat, le « statebird ». Pas de liste complète des Etats, pas de description résumée en tête d'un guide touristique ou automobile, sans le rappel de ces volatiles, la mésange du Massassuchets, la caille huppée de Californie, et l'omniprésent cardinal pour six ou sept Etats.

La Louisiane a choisi un pélican, plus précisément « the eastern brown pelican, linnaeus pelicanus occidentalis ». Audubon l'a dessiné sur les deux planches 251 et 421 de son ouvrage sur les oiseaux d'Amérique. C'est sur la planche 251 que le pélican se présente dans l'attitude de médaille que lui donne le quarter, avec la couleur en plus. Tête jaune, dos brun et gris, pattes noires, l'animal prend une posture sobre et résolue. Rien à voir avec le pélican brodé sur le drapeau de la Louisiane, inspiré de l'iconographie chrétienne, qui, les ailes écartées, distribue aux petits de son nid les produits de sa pêche ou de ses entrailles.

Ce pélican brun, que l'on trouve des Etats-Unis du sud jusqu'au Brésil, était connu de Buffon vers 1780, mais celui-ci indique avec force précisions n'être pas sûr qu'il s'agisse d'une espèce distincte du pélican blanc, « et nous sommes portés à croire que la couleur brun est la livrée des plus jeunes, car on a observé que ces pélicans bruns étaient généralement plus petits que les blancs. Ceux que l'on a vus près de la baie d'Hudson étaient aussi plus petits et de couleur cendrée ; ainsi leur blanc ne vient pas du climat froid... » etc., etc..Dans une édition Buffon de 1830, l'éditeur signale dans une note en bas de page datée de 1829, que « Temminck, Vieillot et Cuvier considèrent cet oiseau comme formant une espèce distincte de celle du pélican ordinaire » (ils avaient raison). C'est de la même façon que furent complétées les éditions de Wilson, corrigées parfois par Charles Lucien Bonaparte. Ces notules sur une querelle d'experts méritent plus de louanges que de sarcasmes : c'est ainsi qu'avance toute science, et ce pélican a toujours été un grand sujet d'intérêt pour nos colons de Louisiane.

Dans cette volonté de caractérisation de l'Etat, qui certainement répond aussi à des considérations mercantiles, la Louisiane a défini pour elle-même d'autres symboles, « the official Louisiana State symbols ». J'ai déjà évoqué le pélican brun, le drapeau décidé et dessiné en 1912 pour le centenaire de l'Etat, avec une devise ornant la «cène familiale», « Union, Justice and Confidence », qu'il vaut mieux traduire par confiance que par son vrai-faux-ami confidence. Ces éléments se retrouvent aussi sur le sceau de l'Etat. Mais la Louisiane a aussi des couleurs « officielles » : le bleu, le blanc, et l'or. Elle a un crustacé officiel, la fameuse écrevisse « crawfish », que les cuisiniers cajuns vous proposent accommodée de cent façons, je les préfère à l'étouffée (« on va manger des écrevisses si vous autres t'aiment çà »). Elle a un poisson d'eau douce officiel (je ne plaisante pas, il y a un « official freshwater fish ») c'est la perche blanche que les cajuns appellent sac à lait. Le reptile officiel est l'alligator. L'insecte, l'abeille. Le mammifère, l'ours brun.

Plus significatif pour nous, la fleur officielle, le magnolia, dont l'exubérante floraison colore les places et les plantations, et dont l'odeur envahit les arrière-cours comme les avant-scènes, odeur de jeunesse adolescente à l'éclosion, odeur capiteuse à la pleine floraison, odeur forte et peu à peu obsédante par sa pourriture de végétal prêt à se transformer en tourbe ou en pétrole, lors de sa très longue décomposition. Le magnolia, comme le pélican brun, forme un « state symbol » très « Louisiane ». Je n'en dirai pas autant de la boisson officielle, je vous le donne ...en mille. Non, ce n'est pas le bourbon, ce n'est pas un de ces cocktails éblouissants que vous remuent à la chaîne les barmen de la Nouvelle Orléans pendant que la country et la pop music affrontent à décibels libérés le jazz des orchestres de rue ; non, c'est le lait, en hommage à l'industrie laitière et crémière...tu parles !

A propos de musique, l'instrument officiel est l'accordéon diatonique, joué par les cajuns. Il y a aussi, et bien sûr, des chants officiels de la Louisiane, et d'abord « Give me Louisiana ».

« Give me Louisiana » se dit donc Benjamin Buisson en frappant à la porte de son cousin Guillote en 1817. Il le dit sans doute en français. Il le dit en sachant que, imitant des milliers de Français qui l'avaient précédé dans cette région, dans cet Etat, puisque désormais c'en est un, il aborde à la fois les Etats-Unis et autre chose (« it's different ») que les Etats-Unis de ses lectures.

Dans le récit sur le Champ d'Asile que j'ai déjà mentionné, Jean Soublin fait expliquer au soldat Chamoreau, un garçon assez peu cultivé, ce que serait cette Louisiane qu'on lui propose comme point de fuite - vous verrez, ce n'est pas si éloigné de nos « state symbols »! Il y avait « beaucoup de forêts, ça, tout le monde le sait, et puis des fleuves immenses, des artisans ingénieux, des républicains à perruques courtes, des princesses indiennes, des sauvages cruels à la solde des Anglais, des oiseaux aux couleurs éclatantes. Mais il y avait aussi des cousins de La Rochelle ( ou d'Altkirch, je complète), des créoles belles et langoureuses comme Joséphine, des flibustiers d'origine peut-être malouine ». Si je veux continuer, en reporter ou en auteur moderne de prospectus, je peux le faire ainsi. Il y avait aussi, il y a aussi et encore de belles plantations, les Yankees ne les ont pas toutes brûlées en 1865, elles sont parfois transformées en « bed and breakfast ». A Nottoway ou à Houmas, des reproductions d'Audubon, sont suspendues aux murs à moins qu'il ne s'agisse de scènes inspirées des Natchez de Chateaubriand, on peut sur une balancelle y lire la série Louisiane de Maurice Denuzière ou, mieux encore, Manon Lescaut.

Et puis il y a des parcs, des forêts et des bayous, on peut y croiser les mânes des pirates de Jean Lafitte déjà évoqués à propos de Chalmette, ou les héritiers des proscrits du XVIIIème siècle, ou des bagnards qu'un odieux système pénitentiaire exploitait et maltraitait, ce n'est pas si ancien, il y a quelques dizaines d'années, vous souvenez-vous de l'acteur Muni injustement condamné et conduit, par deux fois, à fuire les bagnes de Louisiane et ses garde-chiourme sadiques ?

Et puis, voici les appareils de forage. D'abord plantés en terre ferme, ils gagnent peu à peu les terres gorgées de l'eau des bayous, puis les marais, bientôt la mer, et bientôt encore les eaux profondes. Notre bulletin SABIX n° 34 sur le pétrole a évoqué cette activité.

Les canalisations ont certes dérangé alligators et ratons laveurs, mais on peut toujours en trouver, ce n'est pas si difficile, il suffit de se promener, ou encore, si vous êtes pressé, de louer une place sur un de ces bateaux à aubes qui appareillent à toute heure des quais du port, pour s'égarer dans les canaux qu'avaient fait creuser Buisson, ou Crozet, ou Bernard.

Le port de la Nouvelle Orléans est toujours actif aujourd'hui, pétrole, coton, bois. Au début du XIXème siècle il était plus important que New York et Jefferson le considérait comme vital pour les Etats-Unis et leur expansion vers l'ouest. Avant les chemins de fer et les routes faciles, c'est surtout par le Mississipi qu'arrivaient et partaient hommes et biens de cette région encore peu connue. C'est ici qu'ont été accueillis des immigrés sans passeport : à cette époque les Etats-Unis ne demandaient ce document ni aux Buisson venus rendre visite à leurs cousins, ni aux Buisson venus s'installer pour une nouvelle vie.

C'est donc à cause de ce port, de tous les arrivants nouveaux, mais aussi de tout l'arrière pays planté de coton et de canne à sucre que la Nouvelle Orléans se développe dans une précipitation qui n'est pas sans poser de graves problèmes. Il y a comme une course entre les aménageurs et les hygiénistes d'une part, et les contraintes de climat et les indisciplines de la foule d'autre part, dans un contexte où la « loi » s'impose avec d'autant plus de difficultés que le personnel politique et administratif y bat des records de corruption.

La Nouvelle Orléans ce n'est pas seulement salles de bal et baise-main aux belles créoles. C'est aussi ordures mal vidées, marécages dormants et fétides, herbes et pétales de magnolias en fermentation, excréments de chevaux, eaux toujours usées et insalubres, rues évidemment non pavées, mouches et moustiques sans pitié (ces odieux « maringoins »), fièvre jaune recouvrant la ville par grandes vagues successives pour y faire des milliers de morts. Le « vomito negro » est peut-être la caractéristique la plus constante, et pour nous aujourd'hui la plus oubliée, de la ville de cette époque. Il arrachait à leurs familles vieillards, enfants et adultes dans la force de l'âge, et l'on entendait crier « sortez vos morts » quand passaient les « tombereaux » des pompes funèbres. On allait ensuite jeter les cadavres dans des fosses, mais l'eau suintait et dans les cimetières les écrevisses dévoraient les êtres chers...je n'invente pas. Buisson joua d'ailleurs un rôle majeur dans l'aménagement du cimetière Saint Louis en proposant que l'on surélève les monuments funéraires, hors d'eau, lieux de visite pour les adeptes du vaudou venus mettre leur tag sur la tombe de Marie Laveau, et pour les généalogistes amateurs venus repérer le lieu où reposent les restes de leurs arrière-grands parents.

Pour compléter ce tableau de la Louisiane, on peut y ajouter d'autres images, plus « cinéma joyeux ». Les riches courtisanes quarteronnes en robes blanches, et les esclaves à peine vêtus leur proposant la protection d'une ombrelle. Des boutiques approvisionnées par le commerce des bateaux européens, comme par celui des radeaux et des steamboats apportant les fourrures du Nord américain, de l'autre Louisiane, celle de Marquette, de Lewis et de Clark. La boutique-bibliothèque où Boimard, libraire français, prêtait des livres, une innovation à cette époque. (C'est avec ce Boimard que Buisson montera une entreprise d'édition de livres et journaux). Des « parcs », parfois jardins propices aux duels, Denuzière décrit un de ces duels, mais l'abbé Prévost l'avait fait avant lui, rappelez-vous des Grieux embrochant le neveu du gouverneur qui veut lui ravir Manon. Et Buisson se battit ainsi à plusieurs reprises dans ces terrains vagues mal famés où l'ombre de la mousse espagnole accrochée aux branches des chênes cachait des mauvais coups, rackets, envoûtements, règlements de comptes. Sur les quais du port aussi on venait vider ses querelles ou chercher fortune, à la merci des pirates encore non assimilés, des aventuriers arrivés d'Europe ou descendus des plaines à bisons, comme les hommes des bois du Kentucky, les Kaintuchs, rudes gaillards venus chercher le prix de leurs peaux de castors, les tavernes à whisky et l'odeur de la femme dans une ville célèbre dans toute l'Amérique pour sa prostitution aux multiples facettes, la nouvelle Babylone.

La Nouvelle Orléans, grand port et grande ville, à la fois bassin de fermentation et pourrissoir aux extrémités de l'Empire, mais aussi, comme toute ville américaine, une ville où l'on devient Américain. Ecoutons Tocqueville : « un Américain prend, quitte, reprend dix états dans sa vie ; il change sans cesse de domicile et forme continuellement de nouvelles entreprises ». Si Buisson, qui a croisé Tocqueville à la Nouvelle Orléans lors du passage du jeune magistrat français venu inspecter le système pénitentiaire américain au début de 1832, si Buisson n'a guère quitté sa ville, il a pris effectivement bien des « états »...

Parmi les commerçants venus proposer des objets de luxe aux riches planteurs cherchant à décorer leurs propriétés figurent les représentants des fabriques françaises de papier peint, les Dufour, les Pignet, et surtout, à Mulhouse, les Zuber. Ils viennent en particulier proposer de grands panoramiques aptes à faire tout le tour des murs d'un salon ou d'un fumoir, avec des décors exotiques ou historiques, que l'on peut aujourd'hui admirer au musée de Rixheim. Si Buisson était intéressé par de tels papiers peints, il a pu acheter « La bataille d'Austerlitz » ou « Paysage Napoléonien ». S'il voulait penser à son camarade Fabvier, il pouvait acheter « Les vues de la Grèce moderne » : là vers un Acropole non pollué au Parthenon étincelant, on voit précisément Fabvier guidant une troupe de Grecs et apportant aux assiégés assez de munitions pour prolonger un siège alors désespéré. Mais Buisson, et peut-être, les Louisianais, seront-ils encore plus intéressés par « Les vues des Etats-Unis ». Ce papier panoramique représente sur une quarantaine de lés, quatre images qui font partie de l'incontournable évocation des Etats-Unis pour les clients européens de l'époque. Tout en rappelant aux Américains les beautés de leur Etat avant la ruée vers l'ouest : la baie de New York et West Point, le port de Boston, le pont naturel de Virginie, les chutes du Niagara.

Deltil (1791-1863) qui dessina ces papiers peints a utilisé comme modèles des gravures qu'il a trouvées dans un itinéraire de voyage d'un naturaliste français, Milbert, un de ces curieux personnages, curieux de tout eux-mêmes, et que l'on peut retrouver de ci, de là, pour peu que l'on ait envie de voyager dans les livres et les découvertes de cette époque. Milbert en effet avait accompagné Baudin et Lesueur vers l'Australie ( Baudin, encore Baudin !) avant d'abandonner l'expédition pour raisons de santé à « l'Ile de France ».

Puis il part pour l'Amérique, s'y promène, publie en France en 1828 un « itinéraire pittoresque du fleuve Hudson et des parties latérales de l'Amérique du Nord », d'après des dessins « pris sur les lieux ». Il fait en quelque sorte collection de belles vues, comme d'autres font collection de coquillages ou d'oiseaux. Il essaie de voir ce qui peut « symboliser » les Etats-Unis, moins pour en faire un prospectus touristique que pour en garder une image d'avant colonisation : une démarche que des artistes américains commenceront à faire à l'époque, comment décrire vite ce qui va si vite disparaître ou être transformé ?

Deltil a donc toutes les raisons d'utiliser ces modèles, qu'il va copier sans scrupules excessifs. Mais, comme il l'explique à Zuber, il va les animer : « il ne suffit plus, pour vendre un papier peint, surtout avec l'ambition du panoramique, de représenter des monuments ou des paysages, il faut parler à l'imagination, il faut de l'action, du mouvement, et que tout l'intérêt se porte sur les figures qui sont toujours le sujet principal malgré le titre de l'ouvrage qui n'annonce que des paysages ». Deltil va donc ajouter aux paysages de Milbert d'autres figures, ainsi que des éléments plus actuels ; il dessinera des touristes, des marins, des Indiens en face d'un chemin de fer tiré par des chevaux, des cadets de West Point avec l'uniforme qu'ils portaient quand Crozet leur enseignait la géométrie descriptive.

Ainsi ces papiers peints étaient-ils destinés à deux clientèles. Celle de la bourgeoisie européenne pour laquelle les Etats-Unis sont un sujet d'intérêt, peut-être au nom d'ambitions exceptionnelles : les USA sont souvent une « cible », un lieu d'investissement et d'action pour un grand entrepreneur comme Schneider, qui recouvre son grand salon du Creusot de ces vues des Etats-Unis, on peut les y admirer aujourd'hui encore. Celle aussi de la bourgeoisie américaine. Bernard Jacqué, conservateur du musée du papier peint, m'a envoyé l'article qu'il a cosigné il y a quelques années, pour la Société Industrielle de Mulhouse, au sujet de la commercialisation du papier peint français aux Etats-Unis dans la première moitié du XIXème siècle. Toute la démarche de l'entreprise Zuber y est analysée, avec ses contraintes, transports et droits de douane ; ses origines, conception, dessins, études de marché, choix des motifs ; son système de distribution. Il donne même le nom des représentants aux Etats-Unis, à Albany comme à Boston, à New York et, bien sûr, à la Nouvelle Orléans. Divine surprise ! J'y trouve le nom de Antoine Louis Boimard, signant contrat en 1829 avec Zuber pour vendre ses papiers en Louisiane, et ce Boimard est précisément le libraire associé à Buisson avec lequel il lancera une entreprise d'édition et un journal.

Petit exercice, pour se faire plaisir. Si j'avais, aujourd'hui, à proposer à un fabricant de papiers peints panoramiques cinq images des USA, à la fois simples et « animées », emblématiques à elles seules, mais aussi dans leur ensemble, que choisirais-je ? New York bien sûr. Plutôt que le port, Manhattan vu d'avion, avec des avions, des gratte-ciel élancés, des ponts majestueux, la Statue de la Liberté dont je n'oublie pas, pas plus que Bodelle que l'alsacien Bartholdi la sculpta. San Francisco aussi : en un raccourci audacieux je placerais le cable-car et des séquoias au premier plan, un jeune chinois marcherait en pianotant sur son ordinateur portable, le Golden Gate Bridge s'afficherait à l'arrière. De cela Buisson n'avait pas idée.

Une ou deux « merveilles de la nature », certainement. Pourquoi pas les chutes du Niagara, quand même ? Mais sûrement le Bryce Canyon National Park, avec ses cheminées de grès et ses « hoodoos », je choisirais un jour de neige comme celui qui m'y surprit en septembre 2001, ce serait féerique, des centaines de colonnes rouges surmontées de capuchons blancs, des centaines de pins Douglass et des genévriers aux branches chargées de flocons de neige, un Indien passerait par là ( il faut un Indien sur les panoramiques de papier peint, Deltil explique cela à son fabricant), un geai de l'espèce « steller's jay » jouerait sur la branche, un bison s'aventurerait à l'arrière plan, pour un papier peint symbolique on peut rapprocher des éléments un peu éloignés.

Reste à choisir la cinquième vue. Boston, encore? Pour les bons souvenirs professionnels que j'y fabriquai ? Ou plutôt Chicago et son architecture fabuleuse ? Ou plutôt la Nouvelle Orléans, juste pour se souvenir de Buisson et Audubon ? Allons c'est décidé, ce serait à la fois la Nouvelle Orléans et Chicago, je triche en prenant six sujets, à Chicago il y aurait mes petits enfants, des petits enfants au premier plan, et ils me souriraient, « cheeze »...