B65 De la Montagne au Plâtal

10,00 €

C’est en septembre 1976, voici bientôt 44 ans, que la première promotion de polytechniciens s’est installée dans les nouveaux locaux de l’École à Palaiseau. L’X a donc déjà passé sur ce site plus de 20 % du temps écoulé depuis sa création, ou encore plus du quart du temps qu’elle a passé sur sa chère montagne Sainte-Geneviève2. Inutile donc de préciser que Palaiseau constitue désormais une part importante de l’histoire de l’École.

Il a semblé à la SABIX que le moment était venu de faire un point sur ce transfert, qui fut en son temps si controversé. Il ne s’agit plus aujourd’hui de discuter du bien-fondé de l’opération, mais plutôt d’interroger les conditions historiques, politiques et sociologiques qui ont présidé à la décision, ainsi qu’aux conditions de sa mise en œuvre.

Pour cela, nous avons fait appel à différents types de sources. Tout d’abord, nous avons eu le privilège de pouvoir recueillir les témoignages de personnalités directement impliqués dans l’opération : Bernard Ésambert, qui fut associé à la décision en tant que conseiller du président Georges Pompidou, puis a pu en observer les résultats quelques années plus tard, comme président de l’École polytechnique de 1985 à 1993 ; Jean-Pierre Bégon-Lours, ancien secrétaire général du GXM (Groupe X-Montagne Sainte-Geneviève), qui rassemblait les opposants déclarés au transfert ; le professeur Jean-Louis Basdevant, qui enseigna la physique à l’X de 1969 à 2014 et fut membre de son conseil d’administration de 1977 à 2000 ; Jean de Ladonchamps enfin, qui fut directeur du programme d’aménagement de la montagne Sainte-Geneviève après le départ de l’École polytechnique. Ces témoignages ont été complétés par ceux d’élèves des premières promotions ayant effectué leur scolarité à Palaiseau : témoignage de deux kessiers3 de la promotion 1975 publié en 1977 dans La Jaune et la Rouge ; souvenirs recueillis en 2019 de trois anciens élèves.

Nous avons ensuite fait appel à trois catégories de sources qui n’avaient pas encore été exploitées de manière aussi complète et systématique. Ainsi, l’historienne Émilia Robin a effectué un dépouillement intégral de La Jaune et la Rouge, de 1957 à 1977, permettant une analyse fine de l’opinion de la communauté polytechnicienne sur le transfert, et de son évolution au cours du temps.

Hervé Martin, administrateur de la SABIX et président de l’association Mémoire de Lozère a analysé le transfert tel qu’il fut vécu à l’époque par les habitants de Palaiseau, dans le but, pour reprendre ses termes, « d’offrir en quelque sorte un contrechamp cinématographique à une vision exclusivement parisienne de cet événement ».

L’historien Michel Dupuy a pour sa part effectué une étude de l’écho du transfert dans les grands médias, presse et télévision, sur la période 1964 à 1976, couvrant la période allant de la préparation de la décision à la fin de sa mise en œuvre. Cela permet de nuancer considérablement le souvenir laissé par l’opération dans les mémoires polytechniciennes.

Enfin, Alexandre Moatti, président d’honneur de la SABIX et historien, s’est penché sur un sujet peu étudié jusqu’ici, l’Institut Auguste Comte pour les sciences de l’action, qui a connu une existence éphémère dans les locaux de la montagne Sainte-Geneviève, de 1977 à 1981.

Que retenir de toutes ces analyses ? Pour résumer cela de façon lapidaire, le transfert de l’X à Palaiseau apparaît comme une opération qui avait d’excellentes justifications, mais a été bien mal menée, et surtout dans un contexte très différent de celui pour lequel elle avait été conçue. Ce n’est qu’aujourd’hui, plus de quarante-cinq ans plus tard, que les conditions initialement prévues pour le transfert commencent à se mettre en place…

L’idée de déménager hors de Paris l’X et d’autres grandes écoles d’ingénieurs n’était guère surprenante dans les années 1950 et 1960, à l’époque de la « décentralisation ». En fait, c’est à Lyon et Grenoble qu’il avait été d’abord envisagé de réimplanter l’X, avant que l’on n’en revienne en 1960 à une installation en région parisienne. Le déménagement ne manquait pas de bonnes raisons : les locaux de la montagne Sainte-Geneviève étaient exigus et en bien mauvais état, alors que l’on envisageait une augmentation importante du nombre d’élèves ; il y avait du sens à regrouper sur un même site l’X et ses principales écoles d’application, permettant de mettre en commun divers équipements ; on ne pouvait pas non plus ignorer les demandes des directeurs de laboratoire qui réclamaient à cor et à cri l’extension de leurs installations, et appelaient de leurs vœux l’arrivée à proximité de laboratoires industriels. Le modèle, défendu notamment par Louis Armand, était celui (quelque peu fantasmé) du campus à l’américaine : un vaste espace bien relié à Paris par la route et les transports en commun, regroupant des lieux d’enseignement, des laboratoires et des équipements sportifs, le tout dans un environnement urbain harmonieux, permettant l’établissement de relations fructueuses entre enseignants, chercheurs et étudiants.

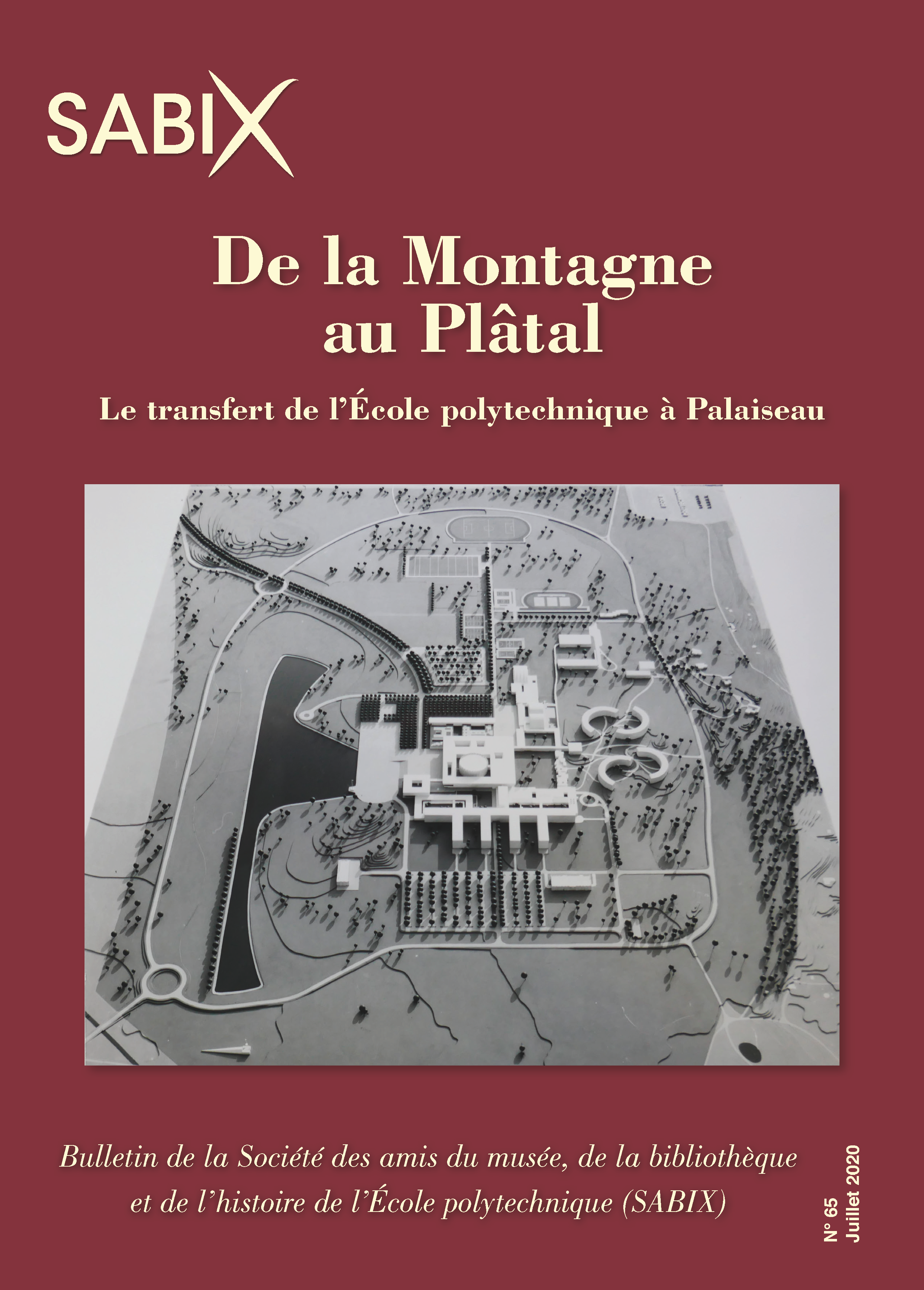

Le projet est mené tambour battant : en juin 1961, Louis Armand remet un rapport au ministre des Armées concluant que le passage des promotions à 400 élèves exige la construction de nouveaux locaux. Le Conseil de perfectionnement de l’École confirme la même année la nécessité d’un déménagement. En mars 1962, le Premier ministre Michel Debré charge le ministre des Armées Pierre Messmer d’étudier une implantation dans les environs de Paris. Le site de Palaiseau est retenu en juin 1963, l’emprise sur le plateau de Saclay est approuvée en juillet 1964 et l’opération est inscrite dans le Ve Plan en avril 1965. Une « commission de transfert » est créée en juin 1965, présidée à nouveau par Louis Armand, qui remet ses conclusions l’année suivante. Un concours d’architecture est lancé dans la foulée, le projet d’Henri Pottier est retenu en mai 1967 et, après discussion et diverses modifications, la demande de permis de construire est déposée en décembre 1967.

Durant toute cette période, le projet est reçu positivement par la communauté polytechnicienne : la « Commission Mialaret », créée par l’AX après la décision de principe du transfert, émet un avis favorable en février 1963. Le soutien de l’AX est confirmé dans les années ultérieures, le seul bémol étant le souhait de pouvoir continuer à utiliser certains bâtiments sur la Montagne.

Mais cette belle mécanique paraît s’enrayer après mai 1968. Les décisions pour le déménagement des écoles qui devaient accompagner l’X ne se concrétisent pas. Dans un souci d’économies, le projet est revu à la baisse par la réduction de la surface des laboratoires et la suppression de certains équipements, et sa réalisation est étalée dans le temps. Parallèlement, les réflexions sur les liaisons routières et ferrées, ainsi que sur l’aménagement urbain du plateau de Palaiseau n’avancent guère…

Il est surprenant de constater la lenteur et la discrétion des réactions de l’AX, qui avait pourtant constamment affirmé son attachement à « l’environnement » du projet. Les questions posées au gouvernement ne reçoivent que des réponses dilatoires. Le conseil d’administration de l’AX semble vouloir avant tout rassurer la communauté polytechnicienne, dans un réflexe légitimiste, en faisant mine de croire que tout se déroule comme prévu. On connaît la suite : la contestation monte au sein de l’AX, et les opposants s’organisent au sein du « Groupe X-Montagne Sainte-Geneviève » (GXM), créé en 19728. Celui-ci organise en 1975 un référendum où 75 % des votants se déclarent opposés au transfert à Palaiseau, et il prend le pouvoir au sein de l’AX. Mais il est bien tard pour réagir : le permis de construire a été délivré dès 1970, les travaux de viabilisation ont été terminés en 1972, le déménagement des laboratoires a commencé en 1974… Le GXM fait feu de tout bois, présente un contre-projet, fait appel à l’opinion publique et à la presse, mais cela n’a guère d’effet : les retombées médiatiques sont faibles et la plupart des journalistes ne voient là qu’un caprice d’enfants gâtés, qui rejettent le beau jouet qu’on leur a offert…

Quoi qu’il en soit, le gouvernement reste inflexible et, en septembre 1976, la promotion 1975 s’installe dans les nouveaux locaux pour découvrir une situation très différente de ce qui avait été initialement envisagé…

Dans son rapport sur « Le déplacement de l’École polytechnique sur le plateau de Palaiseau » remis en 1977, le conseiller maître à la Cour des comptes Paul Desnues souligne « la désillusion relative à l’environnement du plateau de Palaiseau, à la vocation agricole et forestière clairement définie ». Il déplore qu’« en l’état actuel des choses, l’on peut considérer l’École comme “isolée” » et il liste les infrastructures de transport restant à réaliser. La plupart d’entre elles sont encore aujourd’hui à construire…

Il regrette par ailleurs que l’X n’ait pas été accompagnée par d’autres écoles d’ingénieurs et conclut : « On est loin, en effet, du « centre de matière grise » rêvé dès 1961 par Louis Armand ».

Le transfert ne semble pas mieux accueilli par les Palaisiens. La lecture du passionnant article d’Hervé Martin laisse penser que l’opération n’avait fait l’objet d’aucune préparation particulière auprès des collectivités locales concernées : apparemment, celles-ci ne voient aucun avantage à l’arrivée de l’École et craignent avant tout des augmentations de charges. A cela s’ajoute une fronde des voisins immédiats, souhaitant conserver le cadre agreste qui leur était cher. Il aura fallu des années pour que des relations confiantes se tissent avec la population environnante.

La nouvelle implantation à Palaiseau présente cependant quelques avantages immédiats. La qualité des équipements sportifs est unanimement saluée11. Il en est de même, en général, pour les bâtiments de laboratoires, mais ceux-ci semblent bien mal connus des élèves. Le professeur Basdevant, qui enseignait la physique lors de l’arrivée à Palaiseau, témoigne : « Beaucoup d’élèves ignoraient l’existence même de ces laboratoires, la plupart ne savaient pas les localiser. Il a fallu plus de dix ans d’efforts aux enseignants pour faire connaître ces endroits aux élèves et les y attirer ».

Même constat quelques années plus tard pour Bernard Ésambert13 arrivant à Palaiseau en 1985, comme président du conseil d’administration de l’X, une douzaine d’années après qu’il a donné au président Pompidou un avis favorable au transfert. Il découvre « un couloir qui débouchait sur ces laboratoires… avec une porte fermée à clé d’ailleurs, ce qui était assez symbolique de la pensée dominante de l’époque, selon laquelle les labos n’avaient rien à voir avec l’École ! ». Par ailleurs, les lieux de convivialité étaient quasi inexistants, alors que l’une des trois priorités du « parti architectural » était de favoriser les « contacts humains entre élèves, professeurs, chercheurs et officiers ». Bernard Ésambert conçoit alors avec l’architecte un programme de remise en ordre, qu’il arrive à faire financer par le ministère des Armées, malgré son coût élevé. Bien d’autres programmes de développement et d’amélioration sont intervenus depuis, mais tout cela dépasse le cadre fixé pour ce bulletin.

Ce dernier comprend deux articles consacrés à la montagne Sainte-Geneviève après le départ de l’X, où, là encore, les engagements pris ont été bien mal tenus. L’Institut Auguste Comte, qui devait assurer le maintien d’une présence polytechnicienne sur le site, n’a vécu que quelques années14. Il en a été de même pour le Centre d’étude des systèmes et technologies avancées (CÉSTA), créé en 1982 et supprimé en 1987. Jean de Ladonchamps termine son article15 par une visite nostalgique autour de l’ancien domaine de Polytechnique, et constate, avec une certaine tristesse, l’absence d’établissements d’enseignement ou de recherche d’une certaine notoriété, à l’exception d’une antenne du Collège de France. En outre, le site est fermé au public, contrairement au souhait du président Mitterrand, qui voulait en faire un lieu ouvert sur le quartier. Seule la Boîte à claque, occupée par l’AX et en cours de rénovation, rappelle le souvenir de l’École.

L’avenir de l’X est désormais bien à Palaiseau. Les éléments constitutifs de la vision de Louis Armand se sont progressivement mis en place : plusieurs écoles d’ingénieurs ont ou vont rejoindre l’X à Palaiseau, pour constituer l’Institut polytechnique de Paris ; les effectifs se sont accrus et internationalisés ; l’enseignement a été modernisé ; les labos de l’École se sont développés et ont été rejoints par de nombreux laboratoires d’entreprises ; des liens avec les collectivités environnantes se sont progressivement tissés. Formons le vœu que les liaisons à Paris par route et transports en commun puissent enfin être améliorées !