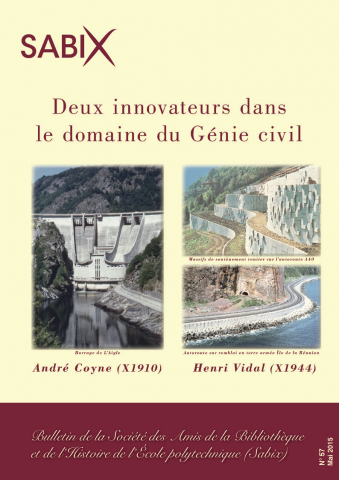

Deux innovateurs dans le domaine du génie civil : André Coyne et Henri Vidal

20,00 €

Je remercie vivement René Coulomb d’avoir coordonné ce bulletin consacré à deux grands innovateurs dans le domaine du génie civil : André Coyne et Henri Vidal. J’associe bien sûr à ces remerciements les auteurs des articles, Jean-Louis Bordes, Bernard Tardieu et Ivan Cheret, qui ont su mettre en lumière le caractère et l’œuvre de ces deux personnalités exceptionnelles.

La lecture de ce numéro passionnant remet en question plusieurs idées reçues, très répandues aujourd’hui dans l’opinion publique et les médias. La première est que l’X formerait certes d’excellents cadres pour les grandes entreprises et l’administration publique, mais ne serait pas une pépinière d’innovateurs (tout au moins depuis de très nombreuses années…). La carrière d’André Coyne et d’Henri Vidal, qui s’est déroulée largement au cours des « Trente Glorieuses », démontre le contraire de manière éclatante : tous deux ont su mettre au point des procédés nouveaux, créer des entreprises et les développer dans le monde entier.

Autre idée reçue battue en brèche : selon certains, l’enseignement des mathématiques et des sciences « dures » serait un simple moyen de sélectionner et de classer les ingénieurs, qui n’en feraient plus usage par la suite. Or, il apparaît clairement que, pour innover, tant Coyne que Vidal se sont appuyés largement sur les connaissances scientifiques qu’ils avaient acquises à l’École. Pourtant, cela n’était pas chose simple avant le développement de l’informatique : comme on peut le lire dans l’article consacré à Coyne, « le calcul « à la main » [d’un barrage] durait à l’époque une année complète, avec des tables de logarithmes » !

Nos deux innovateurs ont su valoriser leurs inventions en faisant preuve d’un esprit d’entreprise remarquable, tout en prenant des risques personnels importants. C’est à l’âge de 55 ans qu’André Coyne a lancé son bureau d’études, en 1946, l’année de la création d’EDF, où s’ouvrait à lui une carrière vraisemblablement brillante. Quant à Henri Vidal, il n’a pas hésité à donner son appartement en garantie (ainsi que celui de son collaborateur Maurice Darbin…) pour développer une filiale au Canada. À cet égard, il est remarquable de noter que, bien avant que l’on ne parle de mondialisation, Vidal était convaincu « que son activité se déroulait dans le monde perçu comme une seule entité, sans distinguer la France d’un côté et l’international de l’autre », ainsi que l’écrit Ivan Cheret. Dès 1970, il n’a pas hésité à ouvrir une filiale au Japon pour y développer son procédé de Terre Armée, malgré les difficultés que cela pouvait présenter du fait des différences culturelles. André Coyne pour sa part a participé à la réalisation de barrages dans le monde entier. Formons le vœu que la direction des études de l’École sache stimuler chez les élèves d’aujourd’hui des qualités comparables à celles dont ont su faire preuve leurs grands anciens du siècle précédent !

Une autre leçon importante à tirer de ce bulletin concerne les suites données au dramatique accident du barrage de Malpasset, qui se rompit en 1959, faisant plusieurs centaines de morts et détruisant une grande partie de la ville de Fréjus. Profondément affecté par l’événement, Coyne, qui avait conçu le barrage, s’est acharné à trouver une explication au phénomène, malgré son état de santé déclinant. De nombreuses études scientifiques et techniques ont été menées dans les années qui ont suivi, permettant des améliorations considérables dans la conception des barrages, ainsi que dans la surveillance de leur état pendant toute leur durée de vie. En pareilles circonstances aujourd’hui, on imagine trop bien les médias et les partis politiques, toutes tendances confondues, exiger l’interdiction immédiate des barrages voûtes, en vertu d’un principe de précaution mal entendu, quel que soient les résultats des analyses scientifiques…