B72 Le projet Coelacanthe

25,00 €

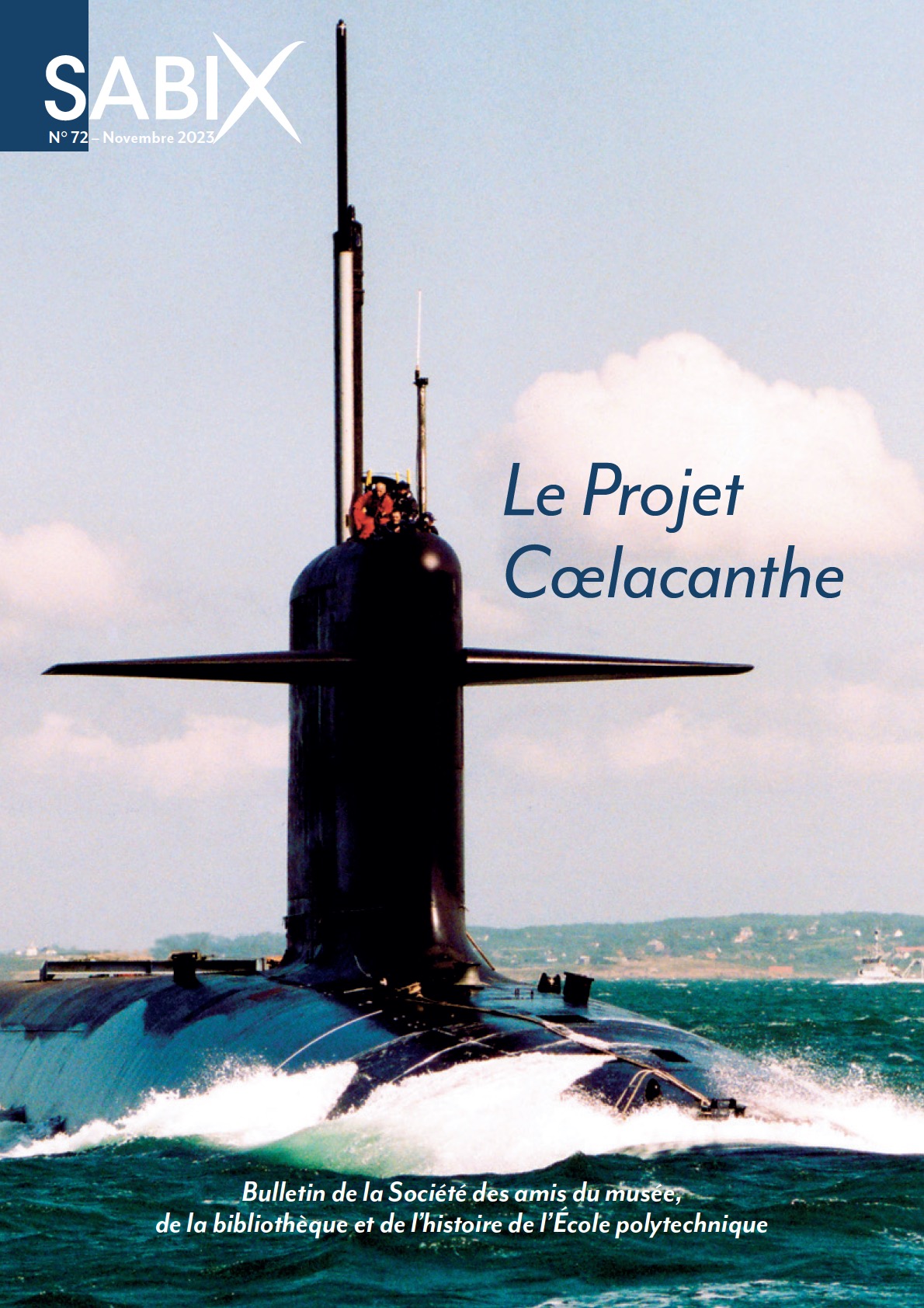

C’est avec grand plaisir que j’ai préparé ce bulletin avec Jean-Louis Rotrubin. Nous avions commencé notre carrière ensemble dans les sous-marins et de cette façon nous la finissons ensemble avec les sous-marins… La SABIX devait s’intéresser à l’histoire des sous-marins français. Plusieurs ingénieurs célèbres du Génie maritime y ont pris une part active : Henri Dupuy de Lôme (X 1835), Gustave Zédé (X 1843), Gaston Romazotti (X 1874), Maxime Laubeuf (X 1883) etc. Mais sans s’arrêter à ces décennies « héroïques » ce bulletin nous conduit directement aux années cinquante, à partir desquelles la sous-marinade française va prendre un élan exceptionnel dû à la rencontre de l’atome et du sous-marin. Nous suivrons ces développements jusqu’à la mise en service de la seconde génération de SNLE.

Le point de départ de cette aventure se situe juste avant la guerre et pendant celle-ci. En France d’abord, ce furent les brevets déposés en 1939 par la Caisse Nationale de la Recherche Scientifique pour protéger les travaux de Frédéric Joliot-Curie, dont celui sur « le perfectionnement aux charges explosives », qui ouvrait la voie à l’utilisation tant pacifique que militaire de l’énergie atomique. Pendant la guerre, ce furent ensuite les progrès remarquables apportés par les ingénieurs allemands aux sous-marins et le développement par d’autres équipes allemandes des fusées V1 et V2[1]. Le transfert d’un nombre significatif de ces ingénieurs en France, en particulier au centre de Vernon, permit à notre pays de constituer dès 1946 l’amorce d’une industrie missilière.

Mettant fin aux hésitations de la IVème république, que nous expliquerons, le général de Gaulle décida de donner à la France une défense dissuasive totalement nationale, ce qui voulait dire, technologiquement et opérationnellement, à la hauteur de celles des Etats-Unis et de l’URSS, même si quantitativement elle ne pouvait être qu’inférieure. Il comprit tout de suite que la composante sous-marine serait essentielle pour atteindre cet objectif. Aussi entreprit-il de mettre en place un système de dissuasion naval reposant sur des sous-marins lanceurs d’engins, entièrement cohérent dans tous ses aspects : transmission des ordres présidentiels, tenue de la posture sous la mer, conception et réalisation de missiles et d’armes nucléaires embarqués, sélection et formation d’équipages aptes à conduire et opérer en toutes circonstances et réalisation d’infrastructures lourdes indispensables à la maintenance.

Pour relever ce défi, d’une complexité extrême, le ministère de la Défense évita de créer une nouvelle direction centrale, et fit en 1962 le choix d’une organisation légère en mode projet : le programme Cœlacanthe. Il supervisait 4 sous-programmes majeurs : le sous-marin, le réacteur nucléaire, les missiles et les armes nucléaires. Chacun avait ses objectifs mais les interfaces, les bilans techniques et les devis se consolidaient au niveau du programme d’ensemble. Aujourd’hui cette organisation a déjà gagné une longévité d’au moins un siècle tout en restant une priorité des finances publiques : 60 ans ont passé et 40 et plus sont à venir avec une troisième série de sous-marins. Combien d’aventures connaissent une telle continuité, alors que notre univers technologique est en évolution permanente ?

Ce bulletin s’ouvrira avec un premier article de ma main, où sera présenté la genèse du programme Cœlacanthe et les décisions politiques et organisationnelles successives, qui ont permis de le mettre en route. Pour donner un éclairage complet, je remonterai aux années cinquante et aux avatars malheureux du Q 244, qui devait être le premier sous-marin nucléaire français. Ensuite Jean-Louis Rotrubin présentera une synthèse de l’apport de la dissuasion à l’économie et à l’indépendance technologique nationale.

Le décor ainsi planté, nous commencerons par remémorer, au travers des souvenirs de Pierre Pommellet, la création de la base de l’Ile longue, qui fut une prouesse technique et calendaire.

Puis nous en viendrons aux méthodes de conception et aux choix architecturaux faits pour les deux premières générations de sous-marins tant pour les plateformes que pour leurs systèmes d’auto-défense grâce aux contributions de Jean Le Tallec, Jean-Louis Rotrubin, Philippe Roger et François Lefaudeux.

Ensuite Alain Tournyol du Clos relatera comment il a été possible d’aboutir à une solution nationale et originale pour la propulsion nucléaire des sous-marins. Et enfin Daniel Reydellet clôturera les articles techniques en expliquant la conception et la mise au point des missiles stratégiques, vecteurs ultimes de la dissuasion. Seules les têtes nucléaires ne seront pas traitées dans le cadre de ce bulletin.

Après nous aborderons les composantes humaines et militaires, pour lesquelles Jehan Marion explicitera quelle révolution fut pour les personnels de la Marine le passage à la dissuasion, tant au plan qualitatif, quantitatif qu’opérationnel !

En conclusion nous illustrerons notre retour dans le monde civil en évoquant en quelques mots le film Le chant du loupd’Antonin Baudry.

Nous remercions l’amiral Coatanéa commandant en second du premier équipage du Redoutable devenu par la suite Chef d’état-major de la Marine et l’amiral Bisson second commandant du Redoutable, de nous avoir donné leur riche témoignage sur les commencements de ce programme, ce qui nous a grandement aidé pour préparer ce bulletin. Nous remercions tous les auteurs et nous avons été frappés par l’enthousiasme que la préparation de ce numéro a suscité. Je remercie aussi vivement Yves Cariou, ancien rédacteur chef du Télégramme de Brest et bien connu des Bretons de m’avoir donné accès à de nombreuses photos.

Cette osmose entre la Marine et les concepteurs est traditionnelle dans le monde des sous-mariniers, et ce numéro montre qu’elle perdure largement au-delà de la fin du service actif.

Les ingénieurs militaires tiennent évidemment une place à part dans le lancement du programme Cœlacanthe. Au fil des différents articles, nous signalerons beaucoup de ceux qui s’y distinguèrent, même si nombre d’autres n’ont pas pu être cités. S’il est certain que les ingénieurs du Génie maritime, progressivement passés des services la marine à ceux de l’armement, jouèrent un rôle central dans cette aventure, un autre corps militaire doit aussi être mis en avant pour ce qui concerne les armes, celui des ingénieurs des poudres, qui mirent au point dès la IVème République, des matériels essentiels, comme l’implosoir de la bombe. In fine, le CEA a su intégrer tant les ingénieurs des poudres spécialistes des armes que ceux du Génie maritime ayant acquis une compétence utile aux réacteurs. Ces apports et Cœlacanthe furent ainsi bénéfiques pour le CEA.

Aux termes de la Constitution française, le Président de la République est le chef des armées et c’est lui seul qui dispose de l’autorité et de la chaîne de commandement directe permettant d’ordonner le lancement d’armes nucléaires à partir d’un sous-marin en patrouille. En conséquence, comme le montre les photos, qui suivent, chaque président effectua au moins un passage dans un sous-marin à l’Ile Longue.

En 1960, la création de la force de frappe suscita cependant une vive opposition politique, qui ne s’apaisa que lentement. Dans le programme commun de gouvernement de 1972 de la gauche ne lisait-on pas : « Renonciation à la force de frappe nucléaire stratégique sous quelque forme que soit ; arrêt immédiat de la fabrication de la force de frappe française ». Avec les 110 propositions pour la France du candidat Mitterrand pour l’élection présidentielle de 1981, les choses avaient totalement changé : au chapitre IV « La France : un pays libre et respecté » on trouvait sans autre détail la proposition 105 : « Développement d’une stratégie autonome de dissuasion ».

Un an avant ces élections et à la fin d’une réunion avec la Marine, j’avais cru bon de demander à un commandant, qui était une figure reconnue de ses pairs, comment il voyait l’avenir de la dissuasion si les prochaines élections présidentielles amenait une alternance politique à gauche. Après quelques secondes d’hésitation et à l’étonnement général, il commença sa réponse par ces mots surprenants : « vous savez, le sous-marin, c’est une arme de gauche… » Et l’avenir montra qu’il avait eu raison de ne pas s’inquiéter. Le président Mitterrand fit sienne la dissuasion, lança dès l’automne 81 la seconde génération de SNLE et imposa bientôt la présence simultanée à la mer de 3 sous-marins lanceurs d’engins, ce qui constituait une force très significative. Il disait que les SNLE constituaient la pointe de diamant de la défense nationale. Aujourd’hui le retour brutal des conflits de haute intensité en Europe montre à quel point la politique de dissuasion doit se concevoir dans le temps long.

Le programme Cœlacanthe a enfin rassemblé et stimulé toute l’excellence de la technologie et de l’industrie française. S’il est indéniable que la préexistence du programme américain nous a indiqué ce qui était réalisable et a ainsi inspiré Cœlacanthe, toutes les solutions choisies par la France sont nationales. Par exemple, le réacteur nucléaire, à la différence de ceux qui produisent de l’électricité, ne trouve aucunement son origine dans une licence américaine. Et nous pourrions, si nous étions malicieux, regarder de l’autre côté de la Manche avec une certaine condescendance.

50 ans de service, sans aucun incident majeur ni aucune remise en cause. Quel bilan remarquable pour les forces opérationnelles et les forces techniques qui ont concouru et concourent aujourd’hui au programme Cœlacanthe !

René d’Ambrières