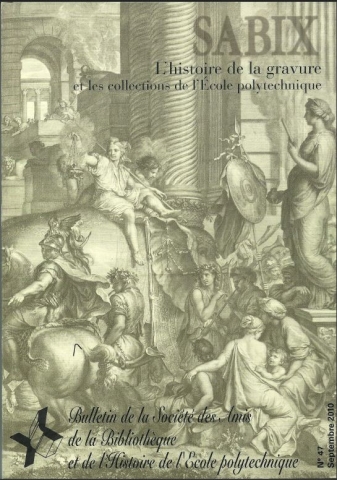

L’histoire de la gravure et les collections de l’Ecole Polytechnique

20,00 €

Si le terme « gravure » fait partie du langage courant et est connu de tous, il n’en est pas de même de cette discipline dont les caractères spécifiques sont souvent méconnus. Pourtant notre culture et même notre civilisation doivent beaucoup à la gravure. C’est elle, en effet, qui autonome ou associée aux livres qu’elle illustre, a permis pendant des siècles outre la diffusion des inventions, des concepts et des images, celle des informations tant politiques que sociales.

2La gravure est un art ; un art à part entière, bien spécifique qui consiste à obtenir à l’aide d’un support, convenablement préparé et encré, des épreuves, normalement en plusieurs exemplaires. La nature du support dépendra du procédé mis en œuvre : bois, pierre, cuivre, zinc, acier… On utilise également aujourd’hui divers plastiques et résines.

3L’étymologie du mot « gravure » est controversée. Vient-il du grec « graphein », écrire, ou bien de l’allemand « graben », creuser ? Des deux en fait. L’écriture, la graphie de la Grèce antique, se faisait par gravure de tablettes de terre crue qui pouvaient être soit conservées par cuisson ou séchage (tablettes R), soit effacées par lavage et regravées (tablettes RW) : cf. les linéaires A et B qui étaient les premiers graphes de la Grèce archaïque. L’allemand graben, qui a donné le mot français graver, vient en fait lui aussi du grec. L’étymologie allemande serait donc un simple détour chronologique ou géographique de la langue.

4Souvent on désigne par gravure, l’épreuve obtenue par impression de la planche : le terme d’estampe est plus approprié.

5Bien entendu, la gravure a souvent été utilisée pour reproduire et diffuser des dessins ou des tableaux : on parle alors de gravure de reproduction, par opposition à la gravure originale dont le graveur a inventé le motif. « La lettre » des gravures classiques rend d’ailleurs bien compte de cette différence. Dans le premier cas, par exemple la série conservée à Polytechnique, « Les ports maritimes de la France », nous avons une double signature : « peint par J. Vernet » et « C.N. Cochin filius et J.Ph. Le Bas socii sculpserunt », alors que dans le second cas, une seule signature figurera au bas de la planche : par exemple « Jacopus Callot inv. et sc. » (Jacopus Callot invenit et sculpsit).

6Mais pourquoi la gravure et l’École polytechnique ? Il est apparu intéressant d’aborder sous cet angle, quelque peu inattendu, le patrimoine de l’École polytechnique conservé à la Bibliothèque, que la SABIX s’est fixé pour mission d’enrichir et de faire connaître. Et puis, comme pour toute institution ancienne et importante, les rapports à la gravure sont multiples. Quelques anciens élèves ont fait œuvre de graveur : Chapuy (1809) au XIXe siècle et plus près de nous Dominique Beau (1959) et moi-même. Des enseignants d’arts plastiques ont également été d’excellents graveurs, comme Jacques Derrey ou Jean Delpech que j’ai bien connus.

7La présente revue vous propose tout d’abord un bref rappel des procédés de gravure, extrait du cours que j’ai professé à l’X entre 1981 et 1990. Vient ensuite un historique de la gravure occidentale qui permet de situer certaines pièces intéressantes du fonds de la Bibliothèque dans leur contexte. Enfin, nous consacrerons quelques articles à des personnalités liées à l’École qui ont fait œuvre de graveurs.

Claude Gondard