B66 Maurice Allais

10,00 €

Le titre de ce bulletin reprend celui de l’article de Thierry de Montbrial que l’on trouvera dans ce numéro. Méconnu, Maurice Allais l’est à plusieurs titres. Bien sûr, sa qualité de « premier prix Nobel français d’économie »1 lui donne une grande notoriété, mais l’homme, ses idées et son œuvre, sont-ils si bien connus ? Certains voient en lui un libéral, voire un ultra-libéral, alors que nul plus que lui n’était attaché à la justice sociale. Beaucoup le considèrent, à juste titre, comme un des fondateurs de l’usage des mathématiques en économie, mais le chargent volontiers des excès que cela a pu entraîner. Or Allais a été le premier à s’élever contre l’abus du formalisme mathématique. N’a-t-il pas écrit : « Je ne puis ici que me ranger à l’opinion de Schumpeter. Si pour la compréhension de l’économie il y avait à choisir entre la maîtrise de l’histoire économique et la maîtrise des mathématiques et de la statistique, c’est la première incontestablement qu’il faudrait choisir. »

Et n’oublions pas que la partie la plus connue de son œuvre, le fameux paradoxe d’Allais « à la notoriété aussi universelle que justifiée », comme l’écrit Éric Barthalon2 peut être considéré comme l’acte fondateur de l’usage en économie des méthodes de la psychologie.

En vérité, Maurice Allais est avant tout un esprit libre qui ne se laisse pas enfermer dans des cases. Il écrit : « En ce qui nous concerne nous préférons rester seuls, ou presque, dans des convictions que nous considérons comme seules vraies, plutôt que de nous associer à des doctrines toute faites, que nous ne pouvons, d’un côté comme de l’autre, ni accepter, ni rejeter en bloc ». Ce n’était certes pas un homme de coteries et de renvois d’ascenseur ! Inutile de préciser qu’une telle intransigeance a conduit à une reconnaissance tardive.

Une partie de l’œuvre d’Allais est aujourd’hui partie intégrante de la discipline économique, en particulier sa théorie de l’équilibre général, mais une part importante reste aujourd’hui méconnue, même des spécialistes. C’est par exemple le cas de sa théorie « héréditaire, relativiste et logistique » de la demande de monnaie, où il introduit la notion de « temps psychologique ». Avec ses capacités intellectuelles hors du commun et sa vaste culture, Maurice Allais naviguait avec aisance dans des formalismes mathématiques complexes et savait en voir les limites pour faire appel à d’autres disciplines, psychologie, sociologie voire histoire. Peu de personnes en sont capables.

En outre, Maurice Allais a été un grand professeur et a eu de nombreux disciples, souvent brillants, mais il n’a jamais su ou voulu constituer une école de recherche qui aurait explicité, développé et fait connaître ses thèses. On peut le regretter.

Ce bulletin que Christine Allais, fille unique de l’illustre économiste, a accepté de coordonner voudrait contribuer à mieux faire connaître l’homme et son œuvre.

Le numéro s’ouvre par des éléments biographiques, où l’on voit l’enfant issu d’un milieu modeste, très tôt orphelin de père, s’élever progressivement, entrer à l’École polytechnique, dont il sort major, dédier sa vie à la recherche et l’enseignement avant d’atteindre les plus grands honneurs dans ses dernières années, devenant prix Nobel d’économie et académicien. Cette destinée exemplaire suscite la nostalgie d’une époque où l’ascenseur social semblait bien fonctionner, où le corps enseignant savait déceler très tôt les élèves doués issus de milieux modestes, même au cœur de la France profonde, pour les amener via l’École polytechnique aux plus hautes responsabilités, qu’il s’agisse du domaine académique, comme pour Maurice Allais, ou du monde des affaires, comme pour Georges Besse. Notre pays semble hélas avoir perdu la recette…

Cette biographie est complétée par un texte écrit par Maurice Allais lui-même, intitulé « La philosophie de ma vie », qu’il conclut en décrivant ce qui a été le moteur de son existence : « Quels qu’aient été ses domaines d’intérêt, ma vie entière a été dominée par la soif de connaître, par la passion de la recherche. Cette passion, je l’ai ressentie dès ma première jeunesse ; elle a constitué le fondement même de toute mon existence, et sans doute l’éprouverai-je jusqu’à ma mort ».

Mais cette passion suffit-elle à tout expliquer ? Sans nul doute, il s’y ajoute un autre facteur qu’il faut bien qualifier de génie : comment comprendre autrement qu’Allais ait pu écrire en seulement deux années, en plus de ses activités d’« ingénieur des mines ordinaire », les mille pages de son Traité d’Économie Pure, jetant les bases de l’économie mathématique – et ce alors que sa connaissance de la discipline se limitait à la lecture de quelques (bons) auteurs… Des livres « rédigés pour l’essentiel en autodidacte » écrit Georges Prat qui conclut : « c’est là pratiquement un prodige. » Maurice Allais en semblait lui-même surpris : « Là a commencé une période de ma vie qui aujourd’hui encore me paraît presque incompréhensible. (…) Comment m’a-t-il été possible de rédiger un tel ouvrage dans un délai aussi court, et cela dans les conditions si difficiles des années noires de la guerre et de l’occupation allemande en France ? ».

Mais pourquoi l’économie ? Allais attribue ce choix, très original à l’époque, à un voyage d’études aux États-Unis à l’été 1933, à l’époque de la Grande Dépression. Christine Allais a retrouvé le journal de voyage rédigé par son père, que celui-ci croyait avoir égaré. De larges extraits en sont publiés dans ce bulletin, qui fournissent de précieuses informations sur le caractère du grand économiste. Tout en restant synthétique, le journal, présenté sous la forme de questions-réponses, aborde des questions extrêmement variées, témoignant d’un sens du concret et d’une ouverture d’esprit remarquables : rien n’échappe à l’observation d’Allais, qu’il s’agisse de la qualité des moyens de transport, des ascenseurs ou de celle des salles de bains des hôtels. Mais beaucoup plus que sur les aspects industriels ou techniques, son attention se porte sur les aspects psychologiques et sociologiques. Il est très choqué à l’évidence par les conséquences de la crise de 1929. Il note : « Le luxe côtoie partout la misère et des rues de taudis se trouvent à deux pas de quartiers de millionnaires ». Et plus loin : « Pour ce qui est de la crise, les Américains en souffrent terriblement. » Beaucoup plus tard, il fera figurer dans les facteurs principaux de sa vocation d’économiste « le caractère intellectuellement choquant et socialement dramatique de la Grande Dépression ».

Cependant, l’économie stricto sensu n’a jamais été le seul centre d’intérêt de Maurice Allais, comme en témoigne la « Bibliographie thématique » établie par Christine Allais, dont l’ampleur et la diversité impressionnent.

L’article suivant a été rédigé par Thierry de Montbrial, qui fut d’abord l’élève de Maurice Allais, avant de jouer un rôle important, avec quelques autres, pour que son œuvre soit reconnue et distinguée, d’abord par la médaille d’or du CNRS, puis par le prix Nobel d’économie. Soulignant l’envergure et la variété de cette œuvre, il en présente une synthèse, relevant que plusieurs découvertes d’Allais sont encore aujourd’hui attribuées à d’autres, notamment dans le monde anglo-saxon. Il rappelle que Paul Samuelson, autre prix Nobel d’économie, lui avait indiqué que « si Allais avait publié en anglais et s’il s’était fait connaître en anglais, il aurait vécu une toute autre carrière ». Cela est probable, mais Georges Prat9 estime que l’attribution du prix Nobel à Allais avait peut-être moins surpris aux États-Unis qu’en France, où il était un peu tenu à l’écart du monde universitaire car considéré comme un « libéral »…

Mais libéral, l’était-il vraiment, ou plutôt socialiste, ou peut-être « en même temps » les deux, comme l’analyse Bertrand Munier dans un fort intéressant article ? Là encore, Maurice Allais échappe à toutes les classifications. Certes, il est viscéralement attaché à la liberté et a été en son temps un des très rares intellectuels français à avoir critiqué le fonctionnement de l’Union soviétique. Mais il est loin d’être un ultralibéral : opposé à tout « laisser-fairisme », il prône une intervention forte de l’État pour contrôler le fonctionnement des marchés et éviter qu’il ait des conséquences sociales inacceptables. Allais n’a jamais oublié ses origines modestes et a toujours été soucieux du sort des humbles. Son premier livre commence par cette phrase : « Alors que tant de pauvres gens souffraient de la faim, on a vu, dans ces dernières années, donner du blé à des porcs… ». Bertrand Munier conclut : « Maurice Allais est un économiste libre, dont seule la réflexion scientifique, au-delà de l’équation personnelle, explique les choix. Un véritable économiste ne commence pas par choisir une étiquette idéologique. La leçon de vie que Maurice Allais nous a donnée mériterait d’être davantage enseignée et répandue ».

Les cinq articles suivants sont consacrés aux principales parties de l’œuvre économique d’Allais. Bertrand Munier présente tout d’abord celle qui a été distinguée par le prix Nobel : celui-ci fait référence à ses deux premiers livres, À la recherche d’une discipline économique (1943) et Économie et Intérêt (1947), qui incluent des découvertes faisant partie aujourd’hui de l’état de l’art de la théorie économique, notamment la théorie de l’équilibre et de l’optimum.

L’article suivant, écrit par Alain Bonnafous, concerne ce qu’Allais nommait « l’économie appliquée », dans le cas particulier des transports, avec de larges développements sur l’apport de Marcel Boiteux, qui sut utiliser systématiquement les principes d’Allais dans le cas de l’électricité. On se plait parfois à espérer le retour de quelques économistes de cette trempe pour mettre un peu d’ordre dans la tarification des services publics…

Eric Barthalon présente ensuite le fameux « paradoxe d’Allais », qui est sa découverte la plus fréquemment citée dans les articles scientifiques. Fondée largement sur des sondages, elle témoigne de son attachement au principe qu’il avait fait graver sur une face de son épée d’académicien : « La soumission aux données de l’expérience est la règle d’or qui domine toute discipline scientifique », et ce, quelles que soient les « vérités établies ». Eric Barthalon conclut en soulignant l’extraordinaire fécondité et l’actualité de la théorie d’Allais, qui montre notamment qu’une politique rationnelle ne peut « se fonder uniquement sur le ‘scénario central’ et ignorer l’importance psychologique des événements extrêmes, fussent-ils de faible probabilité ». En ce sens, Allais apparaît comme un précurseur du principe de précaution et de la théorie du « cygne noir ».

L’article suivant est consacré aux réflexions d’Allais sur les questions monétaires, sujet auquel il accordait la plus grande importance. L’auteur, Jean-Marie Durand, cite cette phrase du maître : « … les aspects les plus importants d’une économie de marchés, qu’on la considère du point de vue de l’efficacité économique, de la répartition des revenus, ou de la sécurité de l’emploi et des ressources, ce sont indiscutablement au regard des données de l’observation, ses aspects monétaires ». Malheureusement, les craintes d’Allais sur les déséquilibres du système et les effets pervers de la finance « virtuelle » se sont bien réalisées. Il écrivait dès 1987 « Partout la spéculation est favorisée par le crédit puisque qu’on peut acheter sans payer et vendre sans détenir », anticipant avec 20 ans d’avance la crise des subprimes de 2007-2008. La mise en œuvre des solutions préconisées par Allais pour remédier à ces déséquilibres ne semble cependant toujours pas à l’ordre du jour…

Nous reproduisons ensuite un article de Maurice Allais intitulé « La mondialisation des échanges, mythologies et réalité », qui donne des éléments de réponse à ces questions si fréquemment posées après qu’il eut sévèrement critiqué le traité de Maastricht en 1992 : était-il en vérité libéral ou protectionniste ? Ou bien avait-il été d’abord libéral et devenu ensuite protectionniste ? En fait, Maurice Allais a toujours été libéral mais sans dogmatisme et surtout avec un souci permanent des aspects sociaux. Il pose la question : Faut-il que l’Union européenne poursuive « une politique sans limites de libre-échange, et en accepte les conséquences inéluctables, à savoir : une augmentation considérable des inégalités sociales, ou un chômage majeur ; et à terme, dans l’un et l’autre cas, une explosion sociale, tôt ou tard inévitable, résultant d’une situation sociale insupportée et insupportable » ? On est à nouveau frappé par son côté visionnaire quand il écrit « On soutient que des pays à bas salaires, comme la Chine, vont se spécialiser dans des activités à faible valeur ajoutée alors que des pays développés, comme la France, vont se spécialiser de plus en plus dans les hautes technologies. Mais c’est là méconnaître totalement les capacités de travail et d’intelligence du peuple chinois. A continuer ainsi à soutenir des absurdités, l’Union européenne va au désastre. »

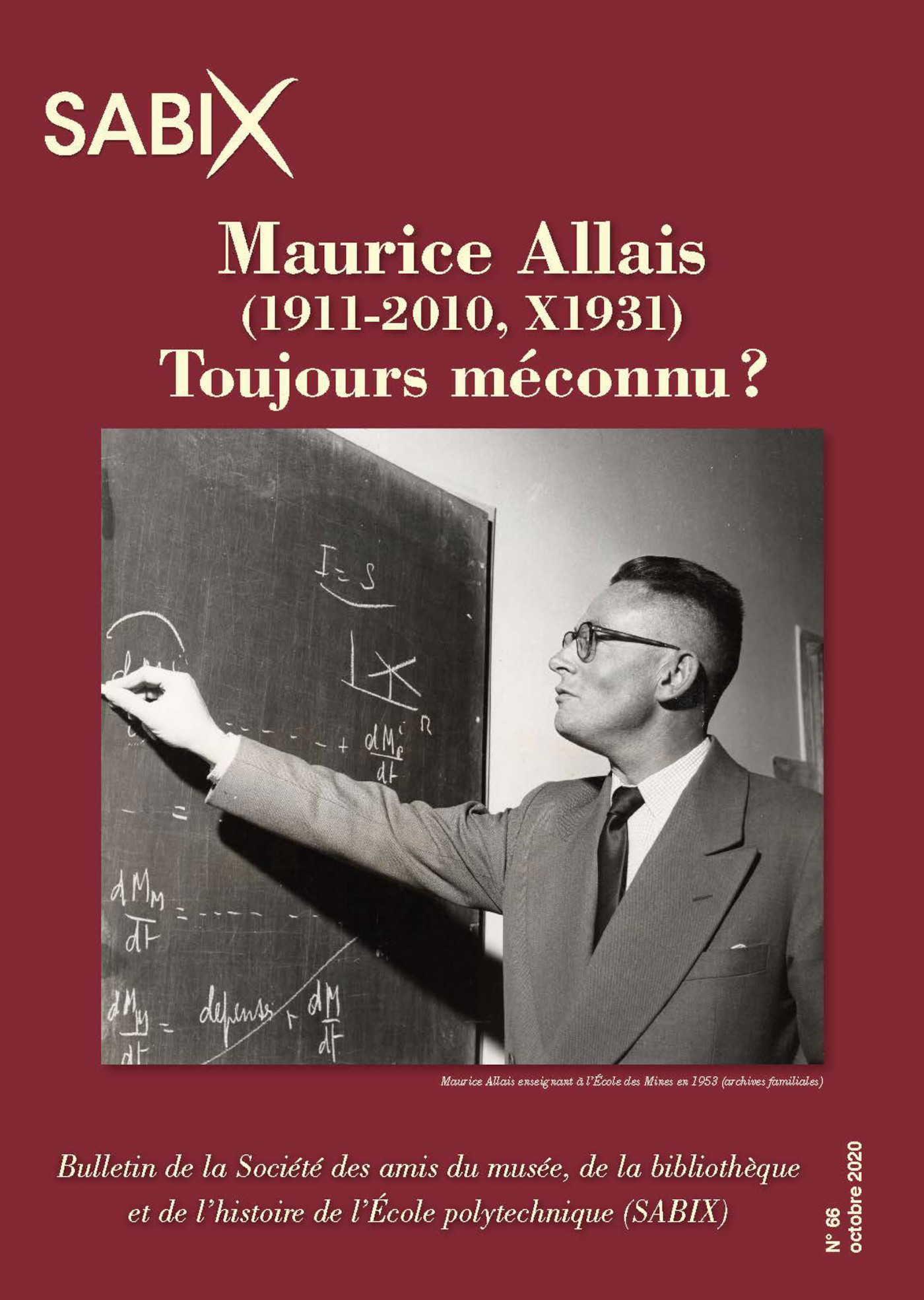

Mais Allais n’a pas été seulement un grand chercheur, il a été – tout autant – un grand professeur. Deux articles sont consacrés à ce sujet. Le premier a été écrit par Hubert Lévy-Lambert, qui fut l’élève de Maurice Allais à l’École des mines de Paris. Ce dernier y enseigna l’économie générale durant… 44 ans, de 1944 à 1988, exerçant une influence considérable sur ses élèves, tant ingénieurs civils que membres du Corps des mines. Ces cours étaient complétés par un séminaire ouvert à un public élargi et de haut niveau, qui eut un grand impact, notamment dans le domaine énergétique.

Maurice Allais a également enseigné durant une quinzaine d’année l’économie monétaire à l’université de Nanterre, assisté par son épouse Jacqueline Bouteloup-Allais. C’est le seul lieu où il ait, semble-t-il, dirigé des travaux de recherche. Georges Prat, qui fit sa thèse sous la direction d’Allais décrit dans un article très riche l’enseignement du maître et le déroulement de ses cours, mais aussi son tempérament et ses relations avec le monde universitaire. Il souligne la modernité de ses méthodes pédagogiques avec l’utilisation de panneaux couverts de formules et la projection de diapositives – en quelque sorte, une préfiguration de PowerPoint. Certes, avec son caractère entier et ses thèses réputées libérales, Allais n’a pas entretenu des relations très étroites et chaleureuses avec ses collègues de l’université de Nanterre des années 1970. Mais celle-ci lui a cependant témoigné sa reconnaissance en lui décernant sa médaille d’or et, bien des années après, en baptisant du nom de Maurice Allais le grand amphithéâtre du bâtiment d’économie, puis le bâtiment lui-même.

L’article suivant, écrit par Jean-Bernard Deloly, touche à la partie la plus controversée de l’œuvre de Maurice Allais : celle consacrée à la physique. Il lui accordait pourtant une grande importance et lui a toujours consacré une part significative de son temps, déployant la même passion, la même créativité et la même indépendance d’esprit que dans ses travaux d’économie. Mais comme l’a montré l’historien des sciences Dominique Pestre, l’organisation de la recherche en sciences « dures » avait connu une profonde mutation après la Seconde Guerre mondiale : « Au premier rang des préoccupations, la transformation du laboratoire, d’espace confidentiel en un lieu réunissant des équipes fournies, pourvues d’une solide instrumentation »14. Un homme seul n’était plus légitime pour intervenir dans ce cadre. Malgré un peu de sponsoring, Allais ne pouvait réunir les sommes nécessaires pour financer les expériences utiles pour étayer ses thèses. Et son tempérament ombrageux l’empêchait de coopérer avec des institutions établies. Peut-être a-t-il eu tort de s’obstiner dans ses convictions, alors qu’il ne disposait pas des moyens nécessaires à ses ambitions. Cela a nui à sa réputation et l’a fait écarter de quelques places honorifiques. Mais peut-être aussi, si l’on se penche sur ses travaux, y trouvera-t-on quelques intuitions fulgurantes qui, développées avec des méthodes d’aujourd’hui, pourraient s’avérer fructueuses…

Le numéro se termine par un article passionnant de Bertrand Munier et Jean-Claude Trichet, « Maurice Allais au risque du xxie siècle », qui montre combien la pensée du maître peut aider à éclairer notre époque dans de nombreux domaines. Force est de constater que bien des dangers sur lesquels Allais avait alerté se sont malheureusement concrétisés. Ainsi de la multiplication des rentes de situation, qu’il a si souvent dénoncées, amenant aujourd’hui à un véritable « capitalisme de rentiers » : rente pétrolière, rente immobilière dans les grandes métropoles, rémunérations injustifiables de certaines professions, tels les traders, rentes de nouveaux monopoles bénéficiant du principe « the winner take all » (les GAFA notamment). L’article met en évidence une conséquence bien actuelle du fameux « paradoxe d’Allais » : dans des secteurs où la sécurité semble quasi-absolue, l’opinion exige que les risques résiduels soient totalement supprimés « quoi qu’il en coûte », alors que bien moins d’efforts sont fait sur des sujets où les risques sont bien plus considérables…

Dans un autre domaine, les dangers qui avaient amené Allais à s’opposer au traité de Maastricht se sont bien réalisés et la construction européenne est en panne. Il avait aussi alerté très tôt sur les déséquilibres du système monétaire et les risques liés au surendettement, comme sur ceux résultant d’un libre-échangisme sans régulation. Nous avons déjà abordé ces thèmes.

Certes, Maurice Allais n’est plus là pour nous donner son avis sur les affaires du moment, mais il nous a laissé des outils puissants pour les analyser. Sachons en faire bon usage !