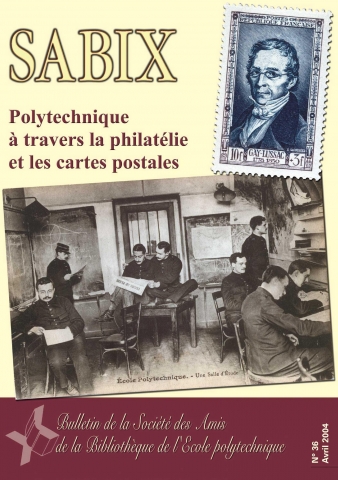

Polytechnique à travers la philatélie et les cartes postales

20,00 €

Collectionner les objets anciens concrétise un lien avec le passé, et permet de satisfaire à la recherche de ses racines. Timbres et cartes postales, objets privilégiés de collection, sont tous deux des objets postaux. Ils présentent ainsi à la fois des points communs, et des différences essentielles.

Tous deux, objets postaux comme nous l’avons dit, ont été créés et utilisés pour faciliter les échanges. Tous deux, par leurs illustrations, se retrouvent supports de la mémoire collective. Tous deux, enfin, se trouvent de façon raisonnablement abondante, ce qui rend leur collection accessible au plus grand nombre. Toutefois, l’origine de ces objets est fondamentalement différente.

Les timbres sont d’abord la représentation d’un « droit à envoyer », un support de taxe, l’achat tarifé d’un service : si on achète un timbre, c’est d’abord pour pouvoir envoyer une lettre, la faire acheminer et la faire arriver à une adresse précise. Mais si sur un timbre figure autre chose que le prix de ce service (qui en fait un objet « monétisé »), c’est pour signifier davantage que ce coût et proposer un « regard » supplémentaire à celui qui colle le timbre, ou qui le reçoit, ou qui le conservera : c’est pourquoi les timbres, émissions officielles de l’Etat, reflètent ses choix politiques nationaux, voire sa propagande.

Quant aux cartes postales, ce sont des supports individuels de messages individuels. Sauf en temps de censure, par exemple pendant les conflits où les cartes postales ont un revers et un avers uniformes et structurés de manière précise, il s’agit d’objets commerciaux proposés à un utilisateur par un éditeur. Si l’utilisateur achète la carte, c’est en général qu’il la destine à un destinataire précis : pour l’un d’eux, parfois pour les deux, l’image de la carte doit évoquer quelque chose de personnel, un site visité ou retrouvé, une allusion à un attachement régional, un souhait de fête ou d’anniversaire, un plaisir de voyage ou de gastronomie, etc. Les éditeurs se doivent donc d’avoir une démarche commerciale : ils investissent dans les cartes postales pour les vendre, ils cherchent d’abord à attirer les clients par la qualité graphique ou spirituelle de leurs cartes, ils cherchent à « rencontrer » un marché potentiel. D’où, tout naturellement, la volonté de mettre en valeur les fiertés et les particularités locales, mais c’est la traduction évidente d’un acte marchand qui cherche à satisfaire les souhaits d’une clientèle, plus qu’une volonté de représentation symbolique ou de mémoire, qui, elle, se retrouvera chez le destinataire (s’il conserve la carte), l’acheteur de cartes neuves (s’il ne les envoie pas) ou le collectionneur.

Ainsi, les premiers timbres représentaient l’Etat lui-même, à travers une allégorie ou par l’effigie du souverain : ainsi en France Cérès, puis Napoléon III, puis des symboles de paix et de prospérité comme les timbres au type Sage, Blanc, Mouchon, Merson, et Semeuse. Si l’on excepte les timbres illustrés émis au profit des victimes de la première guerre mondiale, les premiers timbres destinés à célébrer les gloires nationales parurent en France dans les années 1920 : effigie de Pasteur en 1923, puis diversification en faveur des événements importants (Jeux Olympiques de Paris en 1924), des éléments du patrimoine (monuments et sites en 1929), et des réalisations techniques (paquebot Normandie en 1934).

S’il peut sembler légitime pour un pays de présenter ainsi son patrimoine, notons que certains pays émetteurs, attirés par la source importante de revenus que constitue la vente des timbres neufs aux philatélistes, se sont lancés dans des émissions fantaisistes visiblement destinées aux collectionneurs : par exemple les séries sur Napoléon ou les peintres impressionnistes dans les émirats de Fujeirah ou de Ras el Kheima, les dinosaures (partout, par exemple en Bulgarie en 2003), les stars du cinéma ou du sport, les voitures anciennes, le Concorde (ce dernier fait tellement vendre qu’il se retrouve partout, même, comble de mauvais goût, sur les blocs émis en 2003 par la Guinée pour commémorer la catastrophe de la navette spatiale Columbia).

Si la France a pu parfois sembler tentée par cette voie (timbres sur les dinosaures, blocs thématiques voiliers ou voitures anciennes, etc., sans oublier l’inflation constante du nombre de timbres émis chaque année : 1200 timbres émis pendant les vingt dernières années, contre 2300 pendant les 135 années précédentes), elle a toutefois principalement privilégié comme sujets son patrimoine, ses grands hommes, et ses réalisations. C’est à ces deux derniers titres que nous sommes aujourd’hui concernés.

L’Ecole polytechnique elle-même a eu droit à deux timbres, en 1977 pour son installation à Palaiseau, et en 1994 pour son Bicentenaire. Une vingtaine d’anciens élèves eurent les honneurs de la « timbrification », beaucoup de militaires (débouché principal de l’Ecole au XIXe siècle), des savants (petit clin d’œil : les timbres d’Arago et de Monge sont ornés d’un X), et quelques industriels (à noter que les créations de Citroën sont honorées par trois timbres, mais que leur créateur n’a pas droit à son effigie !).

Enfin, de nombreux polytechniciens peuvent se retrouver dans les timbres célébrant leurs réalisations collectives, ou dans ceux présentant un organisme auquel ils sont liés.