Où l'auteur présente son ambitieux projet, retracer l'histoire de trois polytechniciens (au moins) en Louisiane après 1815, et où il explique sa démarche et les libertés qu'il prendra, non avec l'Histoire mais avec la présentation strictement chronologique de leurs biographies.

En illustration du magistral survol que nous propose Jacques Bodelle des « Français qui ont fait l'Amérique », j'aimerais vous emmener en Louisiane en compagnie de trois polytechniciens qui y ont vécu et travaillé après la chute de l'Empire : Simon Bernard, Claudius Crozet et Benjamin Buisson. Ils sont tous trois, et le troisième encore plus que les deux autres dans la mesure où j'ai voulu insister sur sa biographie moins connue, les personnages centraux de cette méditation sur l'Amérique et sur les figures polytechniciennes, mais ils ne seront pas seuls à vous être présentés. Je vous proposerai ainsi de rencontrer d'autres soldats, des peintres, des princes et des ornithologues et même un prince ornithologue, des utopistes rêveurs et des présidents américains, des esclaves récoltant du coton et des conventionnels esclavagistes. J'essaierai de brosser quelques traits de cette Louisiane du début du XIXème siècle, quelques années seulement après le « Louisiana purchase » qui il y a deux cents ans ajoutait un monde nouveau au nouveau monde américain. De l'évolution de cette Louisiane, Etat en pleine transformation démographique, géographique et économique, nos trois polytechniciens furent des acteurs importants.

Le premier que j'ai rencontré, c'était donc Benjamin Buisson. Vers 1992 ou 93, mes activités pétrolières m'amenaient assez souvent en Louisiane pour y examiner les derniers développements de l'industrie off-shore, ce n'était plus « Louisiana Story » de Flaherty dans les bayous, mais c'était toujours l'aventure conquérante et compétitrice des technologies et des services pétroliers. New Orléans était un de ces endroits où l'on croisait clients et concurrents, scientifiques et journalistes, investisseurs et experts. Les congrès spécialisés y laissaient parfois un peu de temps à la promenade le long des berges ( pour s'émouvoir devant la plaque rappelant l'arrivée de Cavelier de la Salle) ; le soir, bien sûr, j'allais au « Preservation Hall » pour écouter, assis sur une banquette rudimentaire, un jazz originel. Et pendant une heure, au lieu de goûter pour l'énième fois les huîtres Rockfeller, pourquoi ne pas arpenter les salles du musée historique de la Nouvelle Orléans, installé dans l'édifice espagnol du Cabildo ? Et c'est là, à l'occasion d'une exposition sur le développement urbain de la ville, que j'ai trouvé le portrait de Benjamin Buisson, « a french graduate of the Ecole Polytechnique », dont on expliquait très sommairement qu'il avait dessiné et dirigé l'aménagement d'un quartier de la Nouvelle Orléans vers 1825.

Voici pour Buisson. Quelques années plus tard, ayant davantage le temps de répondre à ma curiosité restée éveillée, j'ai donc décidé d'en savoir plus sur ce camarade. Des moteurs de recherche ont tourné sur le Net, Jacques Bodelle m'a appuyé dans cette quête ; je dirai plus loin tous les résultats de cette recherche assez aléatoire par moments ( car le site Internet du coureur cycliste Benjamin Buisson, un contemporain de Grenoble, s'est souvent mis vélocipédiquement en travers de mes explorations d'internaute). J'ai trouvé à la bibliothèque de l'Ecole un dossier comprenant quelques photocopies de pages de livres ou d'articles historiques, je me suis procuré aux USA un excellent livre sur « the Napoléon's soldiers in America » de 1972, où la figure de Buisson ressort assez bien, nourrie d'archives familiales qui ont été disponibles à l'auteur. Bref, je crois connaître un peu Benjamin Buisson mon camarade, un X 1811 : « Pierre Benjamin Buisson » dans le répertoire complet du bicentenaire.

Pour les abonnés de la SABIX, Claudius Crozet est une figure plus familière. Son portrait illustre la couverture de notre bulletin numéro 6, paru en juin 1990. Un article non signé, mais de toute évidence rédigé de la plume de mon prédécesseur Emmanuel Grison y résume en quelques pages allègres, la vie et l'œuvre de cet X 1805. Il utilise le dossier polytechnicien de Crozet, mais aussi le livre que rédigèrent en 1989 Robert F. Hunter et Edwin L. Dooley, Jr, et dont voici le titre : Claudius Crozet french engineer in America 1790-1864.

Le rôle joué par Crozet dans la création du Virginia Military Institute et les travaux publics importants qu'il dirigea lui ont conféré aux U.S.A., et surtout en Virginie, une célébrité réelle, sa vie est historiquement bien documentée. Mais il demeura très peu connu en France : les dictionnaires encyclopédiques qui évoquent un Crozet citent le marin, accompagnateur de Marion Dufresne, dont le nom fut donné à un archipel de l'Océan indien austral. Ils oublient Claudius, même si la petite ville virginienne de Crozet porte son nom.

Assez paradoxalement, le troisième de mes personnages principaux, Simon Bernard, dont l'œuvre et le rôle aux USA ont été largement supérieurs à ceux des deux autres et là-bas unanimement reconnus est aussi ignoré en France. Même d'excellents amis dolois m'ont prétendu ne pas le connaître, et pourtant Bernard était né à Dole ( mais il n'y fait pas le poids, en termes d'images d'Epinal et d'impact touristique, avec Louis Pasteur !) Je raconterai plus loin le voyage effectué à Dole pour enquêter sur Bernard. Je me contente à ce stade d'en indiquer la promotion polytechnicienne : 1794 (la première !) ; de dire que son dossier à l'Ecole comprend en particulier une belle thèse rédigée par Françoise Planchet-Mazel en 1987-1988: « un général français aux Etats-Unis, Simon Bernard ». Ce dossier pourrait aussi renvoyer à l'excellent ouvrage que le dernier commandant de la caserne Simon Bernard, à Dole, le lieutenant colonel Guy Scaggion, a consacré à Bernard, « cet éclair de génie dans la tourmente », et que j'utiliserai à plusieurs reprises.

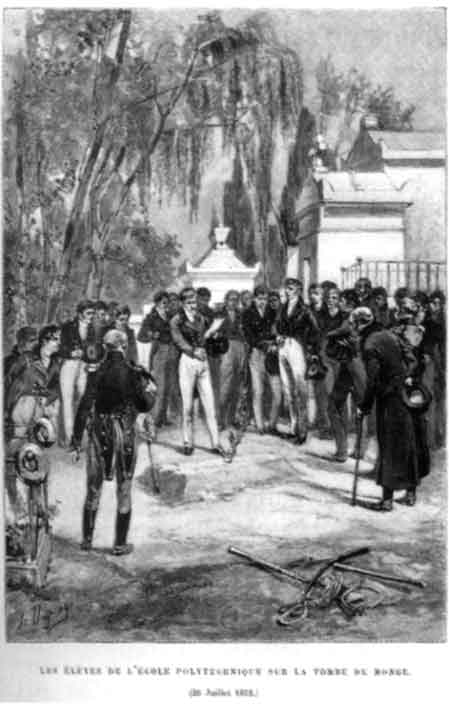

| Sur la tombe de Monge

1818. Rien ne va plus pour l'Ecole et ses élèves. Leurs adversaires veulent remettre au pas ces jeunes « libéraux ». Ils vont jusqu'à interdire aux élèves d'assister aux très modestes funérailles de Monge, mort et enterré dans la disgrâce totale.

|

Ce Bernard-là est cité dans le Grand Dictionnaire encyclopédique Larousse et d'autres dictionnaires ; son nom figure dans une grande majorité d'ouvrages consacrés aux guerres de l'Empire et à Napoléon Bonaparte ; son nom se trouve aussi dans les ouvrages relatifs aux relations franco-américaines, au XIXème siècle, et René Remond que j'interrogeai sur les X en Amérique m'en parla spontanément à propos de son ouvrage : « les Etats-Unis devant l'opinion française, 1815-1852 », édité en 1962.

Bref, une figure importante, mais qui mérite d'être remise sur le devant de la scène française en ces jours d'intense dialogue franco-américain.

Et à propos de dialogue, je voudrais ici aussi rendre à César ce qui est à César, et à Claudine ce qui est à Claudine. Dans le catalogue de l'exposition sur le patrimoine de l'Ecole Polytechnique que la Fondation Mona Bismark a présentée en 1998, notre archiviste Claudine Billoux a rédigé une contribution de qualité sur « l'Ecole Polytechnique et les Etats-Unis, une histoire d'amitié », survolant les deux siècles qui se sont déroulés depuis la création des Etats-Unis et celle de l'Ecole, et évoquant les figures de Crozet et Bernard avant de terminer par les cérémonies anniversaires organisées aux Etats-Unis pour le sesquicentenaire (en 1944) et le bicentenaire (en 1994) de l'Ecole. Modeste promoteur de cette fête New-Yorkaise du 29 mars 1994, j'avais pu y rassembler les X d'Amérique, successeurs de ces pionniers dont je parlerai dans ce texte.

Voilà donc pour les trois polytechniciens avec lesquels nous allons partir aux Etats-Unis, et plus précisément en Louisiane, après la chute de l'Empire. C'est tout naturellement que nous serons amenés à réfléchir sur la destinée de ces soldats malheureux et frustrés, sur la chaîne de raisons et de rêves qui les a conduits à partir vers l'Amérique, et plus précisément cette Amérique là, la Louisiane, de préférence à d'autres destinations parfois essayées par d'autres polytechniciens. C'est aussi logiquement que j'ai placé leurs portraits au milieu d'une fresque habitée par d'autres voyageurs illustres, et en particulier les proches de l'Empereur, ou moins illustres, par exemple ingénieurs intéressés par des comparaisons technologiques ou émigrants s'inscrivant dès le début du XIXème siècle dans le grand mouvement de réflexion et de construction de cités idéales. Ce faisant, j'ai retrouvé un thème dont pourraient se souvenir les lecteurs de la Jaune et la Rouge pour lesquels j'ai préparé, en 2000, un numéro « à la recherche de la cité idéale ».

Le lecteur comprendra donc que je ne lui offre pas une suite de biographies linéaires, un ensemble de monuments lacouturiens dressés en cinq cents pages en l'honneur d'un héros, tenant la balance égale entre l'hagiographie dorée et les ambiguïtés sinueuses. Il y aura aussi un peu d'analyse de contexte, sans pour autant réduire les destinées humaines à celle d'objets soumis aux orages ou aux étonnements d'une Histoire qui les dépasse, fétus de paille pris dans le déterminisme des lois newton-marxistes de la gravitation universelle. Il s'agit en fait d'une promenade, disons d'un carnet de voyages. En Louisiane, donc, puisque c'en est la destination-titre. Mais aussi ailleurs aux Etats-Unis, aussi sur d'autres continents. Avec Buisson, Crozet, Bernard, nos principaux compagnons de route, ceux dont nous allons à l'occasion vérifier les chemins, les haltes, et vivre les hésitations, les choix, les rencontres. Mais aussi avec bien d'autres, polytechniciens ou non, croisés à l'occasion des chapitres, Fabvier et Parchappe, Joseph Bonaparte, Napoléon Achille Murat, Charles Lucien Bonaparte, Jean Jacques Audubon, Saint-John Perse, Charles et Henri Lallemand, Robert Owen, Auguste Comte, Jean-Baptiste Marestier, Michel Chevalier, George Catlin, Karl Bodmer, Joseph Lakanal sans oublier Tocqueville, Chateaubriand et Pauline Bonaparte. La raison d'être de leur présence dans cette divagation un peu amoureuse tient à la convergence de certains centres d'intérêts de l'auteur de la biographie, qui s'introduit en quelque sorte lui-même dans la liste de ses personnages en bas, à droite du tableau. Intérêt pour les Etats-Unis, leur naissance, leur croissance et leur histoire à la fois traversée de contradictions et portée par un élan vital optimiste et continu. Intérêt pour les polytechniciens, qui représentaient à cette époque, Bruno Belhoste le rappelle dans sa très récente « Formation d'une technocratie », une toute petite cohorte d'individus, mais dont la popularité et le prestige seront vite exceptionnels dans la société française, sous l'Empire et encore plus après 1830. Intérêt pour les livres, occasions de rendez-vous annoncés, de rencontres imprévues, occasions de retrouvailles inattendues ou de découvertes étonnantes, tant de réponses à des questions qu'on ne se posait même pas, tant de fenêtres vers des questions qu'on aimerait résoudre.

Cet « En Louisiane » est donc un carnet de voyages. Parfois, un agenda précis vous sert de point de départ, mais très vite tout s'emballe, vous ajoutez à des photos datant du voyage proprement dit des photos tirées d'autres rouleaux, vous vous souvenez d'une lecture qui rappelle un film où il était question d'une carte postale de sommet californien, vous ajoutez un timbre-poste ou une aquarelle maladroite inspirée d'un Signac, ou encore sur laquelle vous avez gribouillé à l'encre de Chine votre silhouette (ce n'était pas un exploit mais quand même). Vous ajoutez dans un coin le prénom d'une fille qui vous a souri ce jour là ou un autre, vous collez la carte d'un restaurant exotique ou le programme d'une soirée musicale réussie, c'était un morceau de jazz étonnant, d'ailleurs j'ai une cassette que je peux écouter, elle me rappelle Sweet Emma et mon premier voyage à New Orléans en 1966, je ne connaissais pas encore Benjamin Buisson, je savais déjà que des Français avaient émigré aux Etats-Unis après l'Empire.

Où l'on présente les difficultés rencontrées par certains officiers bonapartistes en 1815, obligés de se chercher une autre patrie. Pour les uns, ce sera vers l'Orient : ainsi, Charles Nicolas Fabvier, encore célébré aujourd'hui en Grèce. Pour d'autres, l'Amérique du Sud : ainsi, Narcisse Parchappe. Peut-on inscrire ces mouvements dans une analyse générale des voyageurs polytechniciens ?

La période de la première Restauration, et encore plus le début de la seconde, succédant aux Cent Jours, ne furent pas des plus calmes, pour une France pourtant habituée depuis vingt cinq ans à tous les soubresauts. Pour de nombreux soldats ou fonctionnaires, et donc pour beaucoup de polytechniciens, c'est l'heure des fidélités successives ou des reniements obligés, on peut employer les deux expressions, c'est l'époque des porte-à-faux, on louvoie ou on trébuche, c'est l'époque où l'on plaide par dialectique la fidélité au pays plus qu'à la personne de l'Empereur ou du Roi. Pour les plus exaltés, ou les plus courageux, ce sera donc l'époque des refus, soit en phase Un, soit en phase Deux, soit en phase Trois. Des refus plus ou moins proclamés par des personnages plus ou moins emblématiques et donc exposés. D'où, nous le savons, toute la gamme des condamnations et des épurations. Il y aura des exécutions qui marqueront : Crozet dira combien il a été choqué par la mort de Ney dont il avait côtoyé la téméraire personnalité. Il y aura des condamnations à mort discrètement ou tacitement transformées en exils. Il y aura des expulsions ou des fuites spontanées ou manipulées. Il y aura des persécutions, et beaucoup de polytechniciens seront attristés ou révoltés par la hargne avec laquelle le pouvoir ou ses zélateurs pourchasseront et dégraderont le vieux Monge, déjà bien malade et affaibli. Et cela aussi, Crozet en parle avec dégoût. II y aura par contingents entiers, des « licenciements collectifs » pour raisons politiques ou simplement économiques, l'Etat n'ayant ni les moyens financiers ni l'envie de conserver une armée si nombreuse, et d'ailleurs les troupes d'occupation avaient exigé de telles diminutions d'effectifs : j'ai trouvé dans un vieil ouvrage, « un héros de la Grande Guerre, Jean-Gaspard Hulot de Collard », qui relate la vie de cet officier d'artillerie de la promotion 1796, des épisodes éclairants sur ce qui était alors demandé aux officiers : d'abord licencier leurs régiments, puis apprendre qu'ils l'étaient eux-mêmes, ou qu'on les poussait à la démission en les payant « à demi-solde » et en leur infligeant de multiples blessures de « harcèlement moral ». Hulot, pour sa part, « résista », attendit, refit un semblant de carrière qui, sans lui redonner les émotions de la guerre d'Espagne, le conduisit aux Antilles : le livre qui raconte sa belle vie de militaire est désormais consultable à la bibliothèque de l'Ecole.

On trouve également, dans cette bibliothèque, des biographies du grand Dufour, une figure qui figure à mon Panthéon personnel depuis que j'ai fait sa connaissance. L'examen de son « cas de conscience », en 1814 et 1815, fournit un autre exemple de l'impasse où peut se trouver en 1815 un officier « loyal » confronté à une contradiction éthique (dois-je être fidèle à mon pays, où fidèle à mon serment qui personnalise ce pays en son souverain ?).

Rappelons que Dufour, né en 1787, entré à Polytechnique en 1807 ... dans les derniers du classement, 140eme sur 144, a connu l'essentiel de sa brève carrière militaire « impériale en Adriatique », à Corfou. En 1814, il est contraint lui aussi de licencier la moitié de ses sapeurs. Après Waterloo, il est classé dans la catégorie des demi-solde, mis en disponibilité (et, au passage, perd des arriérés de solde qui ne lui seront jamais versés). Pendant plus de quinze mois, (comme un Buisson à Bordeaux), il erre et hésite. Mais Dufour a peut-être une autre voie à explorer, un « exil » qui n'en est pas vraiment un. Au lieu de rester à l'écart en France, il peut tenter de revenir à Genève dont il est originaire et qui est redevenu autonome, non français. Pourquoi pas ? « Puisque servir la France n'est plus maintenant que porter la livrée de son roi ; puisque la cause du prince n'est plus à mes yeux la cause de la Nation que j'ai tant aimée ; puisque enfin on cherche à couvrir d'opprobre cette belliqueuse armée dont j'ai eu le bonheur de faire partie, cette armée à qui on fait des crimes de ses victoires et dont les trophées sont pour elle des titres de persécution... ».

C'est ainsi qu'il écrit à son ancien commandant et à ses amis ; c'est donc dans cet esprit qu'il demande, sans être sûr de l'obtenir, son intégration dans l'armée fédérale suisse. Les autorités du canton de Genève et de la confédération ont la sagesse de repérer chez le jeune homme des qualités techniques exceptionnelles d'officier, d'enseignant, de spécialiste des fortifications, de cartographe, mais aussi des qualités humaines hors du commun. Dufour éclairera de sa haute stature cinquante années d'histoire de la Suisse, en particulier lors de la tragique « sécession » qui se traduisit par la guerre du Sonderbund à laquelle mit fin Dufour « le pacificateur ».

Autre demi-solde...et différente façon de « s'exiler » : Jean-Charles Langlois X 1806, officier d'infanterie qui a combattu de Wagram à Gérone... et à Waterloo, sent se développer sa vocation artistique quand l'armée l'écarte, et se lance dans la peinture auprès de son ami Horace Vernet ; il accumule des tableaux de bataille et des succès, réalise des grands « panoramas » cylindriques, avec l'aide de clichés photographiques, comme « la bataille de Solférino », obtient la protection de Napoléon III. Mais, se souvient-il, c'est sur les champs de bataille eux-mêmes que l'artiste ressent les plus fortes émotions. C'est là que son imagination s'enflamme et, quand il les quitte, son émotion doit être faite. La Normandie, dont Langlois, natif de Beaumont-en-Auge est originaire, fait actuellement quelques efforts pour représenter ce peintre soldat et son œuvre.

Revenons à la masse de nos polytechniciens, environ 3000 selon les registres mais je n'ai pas le compte exact de ceux qui sont morts pendant les guerres de la Révolution et de l'Empire. La majorité d'entre eux étaient officiers ; la majorité connaîtra donc des heures d'impécuniosité et de doute, des limogeages plus ou moins affirmés, des mises au placard, des dénonciations, des contestations de leurs titres, titres d'officiers ou titres de gloire. Et il ne faut pas oublier, non plus, les difficultés psychologiques pour passer du trop plein d'activités exercées dans toute l'Europe, cavalcades, poudre, découvertes, exploits, camaraderies exaltées, à une vie végétative, « soumise à résidence », confinée en garnison pour les rares restés en uniforme. Avec l'impossibilité d'oublier leur Empereur, ses proches, sa légende déjà vivace enveloppée dans l'encens des idéaux de République ou de Liberté, de France et de Fraternité : rien à voir avec l'ambiance de Restauration absolutiste et de Terreur Blanche où le soldat bonapartiste le plus loyal envers l'Etat pouvait être autant persécuté, dans le hasard des règlements de comptes, que le régicide autrefois le plus sanguinaire. Pour Fabvier ou pour son biographe qui le cite avec peut-être plus de vénération que de fidélité, « la Restauration ramassait les blessés de Waterloo pour les porter à l'échafaud aux applaudissements de nos vainqueurs ».

C'est ainsi que l'idée de l'exil s'impose, comme une nécessité, comme une condamnation, comme une opportunité pour des centaines de « cadres ». Comme les émigrés « ci-devant » des années 1790, cherchant à sauver leur tête sinon leurs biens, les émigrés de 1815 tentent de se trouver une destination. Mais alors que les royaumes ou les principautés d'Europe étaient des havres naturels et même moralement admissibles avant l'époque de la Patrie en danger, leur image d'ennemi perpétuel s'était évidemment tellement renforcée, leur statut d'occupant était si patent que peu de polytechniciens choisirent cette voie. Simon Bernard, sollicité comme quelques autres de mettre ses talents à la disposition de l'Empereur de Russie, s'y refusera pour des motifs moraux ou politiques ; très peu de polytechniciens iront monnayer leurs bagages techniques et leurs expériences militaires vers l'Est ou le Nord.... La plupart choisiront la voie américaine, pour de multiples raisons sur lesquelles je reviendrai. Mais je n'aimerais pas en venir à eux avant d'avoir évoqué deux figures très singulières d'X « voyageurs », Fabvier et Parchappe, partis vers d'autres horizons.

Dans la troupe hétérogène et scintillante des premiers polytechniciens, Charles Nicolas Fabvier occupa une place tout à fait singulière : ce n'est pas dans le domaine de la spéculation scientifique qu'il se distinguera, comme son condisciple de la 1802 Navier ou son conscrit Arago, c'est très vite sur le terrain du romantisme guerrier.

Dès 1805, ce jeune X lorrain né à Pont-à-Mousson en 1782 rejoint le camp de Boulogne puis participe à la prise d'Ulm préalable à Austerlitz : il y sera le plus jeune officier décoré de la grande Armée, comme il sera en 1813 son plus jeune colonel. Ses campagnes s'appellent Pologne, Espagne, Portugal, Allemagne, Russie : jusque là, y compris avec son affectation à la Garde Impériale, rien que du classique pour un soldat à vocation affirmée, on pourrait dire en argot X un « mili fana ». Deux traits originaux : la proximité du maréchal Marmont, qui en fait son aide de camp, le place tout près du pouvoir, et celle du maréchal Duroc, son voisin de Lorraine, le conduit à devenir l'amoureux transi mais loyal, époque oblige, de la maréchale, devenue veuve en 1813 et qu'il épousera après un délai de convenance imbattable en 1829 : c'est vrai qu'il y eut, comme Aragon l'écrit dans «la semaine Sainte », toute la vie fantastique et aventureuse de dix neuf années entre cette mort (de Duroc) et le jour où la duchesse de Frioul accepta de devenir la femme de cet homme qui l'aimait de loin depuis vingt sept ans.

Cette singularité, digne d'un roman de Benjamin Constant et bien éloignée des soubresauts affolés des vedettes de notre télé-réalité, n'est pas la seule caractéristique originale de Fabvier, dont j'ai appris l'histoire un peu par Aragon et Victor Hugo, davantage par le livre du Centenaire et un ouvrage de Debidour qui est conservé à l'Ecole, enfin par un de mes anciens professeurs d'histoire au collège de Longwy-le-Haut, Pierre Lallemand, qui s'est spécialisé dans les recherches sur sa ville de Pont-à-Mousson. Suivons donc, à grandes enjambées car si nous traînons en route, il va nous perdre dans ses cavalcades, notre Charles-Nicolas. En 1807, après un séjour sur la côte illyrienne où il a servi précisément sous les ordres de Marmont et sympathisé avec Simon Bernard, le voici affecté à une mission à Constantinople, puis à une expédition de coopération technologique en Perse : il s'efforcera à Téhéran de créer l'artillerie persane ! il y fond des canons et y instruit des janissaires, il raconte tout cela avec la précision d'un chroniqueur fidèle dans ses lettres à papa, maman, et au petit frère : témoins permanents d'un Charles Nicolas bientôt conduit à l'activité la plus débridée et au mouvement perpétuel.

En 1814, le 31 mars à deux heures du matin, ses fonctions l'amènent à signer la reddition de Paris au nom du maréchal Marmont : il y aura été témoin, d'ailleurs, des trahisons de ce maréchal (vous souvenez-vous de « l'Aiglon », quand Edmond Rostand fait inventer par le vieux grenadier Flambeau, le verbe « raguser », c'est à dire trahir, néologisme inspiré par l'attitude de Marmont duc de Raguse ?).

Voici les Cent jours, et leur cortège de questions auxquelles il faut répondre vite, que l'on soit ou non attentif à la valeur de serment que l'on « prête » : l'expression est trop faible pour Fabvier, qui refuse d'accepter n'importe quoi ; ses activités après le second retour de Louis XVIII le font très vite placer sous surveillance, il participe avec maladresse mais foi à des conspirations d'amateurs inspirées par le « libéralisme » de l'époque et peut-être encouragées par Lafayette, ou manipulées par la police, il sera ensuite du « complot espagnol », lèvera des troupes et sera de l'affaire de la Bidassoa : nouvel échec. Après le décès de l'Empereur, où trouver une occasion de se battre pour une bonne cause, de chevaucher jour après jour, d'installer des batteries d'artillerie, de dresser des embuscades, de croiser le regard admiratif de ses soldats, de les haranguer au combat après avoir rêvé à sa belle maréchale pendant les nuits de pleine lune, d'oeuvrer pour la gloire mais au nom d'idéaux auxquels on croit, Liberté, Egalité, Fraternité, ...etc..Pour Fabvier, trop profondément soldat pour envisager une carrière de professeur, d'expert ou de colon en Amérique, la réponse s'appellera la révolution hellénique. Charles Nicolas débarque en 1823 en Grèce après des détours italiens, des rencontres byronesques, des pseudonymes de conspirateur un peu mieux entraîné désormais à l'action clandestine.

Mieux entraîné .... Voire ! C'est que l'insurrection grecque contre « le joug ottoman » a beau bénéficier, en Europe, du soutien des poètes philhellènes et des peintres romantiques, Hugo ou Delacroix, elle n'est sur place que désordres et désaccords, les factions se disputent, les « mercenaires » étrangers sont à la fois espérés, exploités et écartés, l'expédition franco-anglaise confrontée aux ordres hésitants, contradictoires, et volontairement imprécis de Londres et de Paris qui jouent double et triple jeu avec les Turcs, les Egyptiens, les « rois des montagnes » et leurs acolytes (dont Fabvier). La politique n'est pas le fort de notre Charles Nicolas. Mais qui pouvait s'y retrouver entre Mavrokodathos et Kolokotronis, entre le sultan et le pacha ?

L'affaire grecque durera longtemps, épreuve tragique pour des milliers de Grecs, avec son cortège de massacres, de batailles navales, de soubresauts anarchiques et de combats acharnés. En 1827 Fabvier écrira une page encore aujourd'hui connue et célébrée par les Grecs, qui préfèrent oublier ses disputes légitimes avec leurs chefs de bandes, et ses impatiences devant leur incapacité à s'organiser selon des méthodes éprouvées dignes de la Grande Armée. Ils préfèrent se souvenir de son exploit de l'Acropole : traverser les lignes ennemies avec cinq cents volontaires, et ravitailler en poudre cette forteresse alors détenue par les insurgés mais assiégée par les Turcs.

Dans le catalogue de timbres d'Yvert et Tellier consacré aux pays d'Europe, on peut trouver de nombreux timbres grecs représentant les figures des héros de l'insurrection, imprimés en particulier à l'occasion des centenaires des batailles de Missolonghi, de Navarin, etc..Les noms qui nous font rêver, Ypsilantis, Botzaris, la Bouboulina, le Prieur Gabriel, ont évidemment droit à leur effigie philatélique. Il m'est agréable de savoir que Fabvier y a la sienne, décidée par le service grec des postes en 1927 en commémoration de la défense de l'Acropole par ses troupes, cent ans plus tôt. Son portrait en soldat enturbanné ( couleur locale oblige ?? ) fait face à la colline du Parthenon sur les trois timbres, le « un drachme rouge », le « trois drachmes bleu », le « six drachmes vert ». Le bulletin SABIX numéro 36 a reproduit ce timbre grec, entre une représentation bulgare d'Auguste Comte et une image suédoise de Becquerel : les X voyagent aussi en philatélie.

Et ils figurent, aussi, dans des vers de Victor Hugo ! Pierre Lallemand rappelle cet extrait des Orientales, datant de 1827 précisément :

Toi qui seul fus au poste où les rois ont manqué

Chef des hordes disciplinées

Parmi les grecs nouveaux, ombre d'un vieux romain

Simple et brave soldat qui, dans ta brave main

D'un peuple a pris les destinées »

L'Acropole devra malgré tout se rendre le 24 mai 1827, et ne sera libérée à nouveau qu'en 1834. A cette date Fabvier sera déjà revenu en France. C'est que la France aura connu elle aussi sa Révolution, et proposé à cette occasion à de nombreux soldats bonapartistes retour et réhabilitation. Nous verrons ainsi des Français d'Amérique charger leurs valises et retraverser l'Atlantique, parfois pour occuper des postes importants dans leur patrie retrouvée.

C'est le cas du général Bernard. Pour sa part Fabvier, soldat pardonné avant même 1830 à la suite des exploits en Grèce relayés par les journaux de l'époque, aura besoin de plus de temps pour connaître une réintégration totale et recevoir enfin ses étoiles de général, être élevé à la dignité de Pair de France (1845) ... Mis à la retraite en 1848, il se donne encore un peu d'exercice en allant appuyer le Danemark dans sa lutte contre l'Allemagne, revient pour être élu député de la Meurthe. Il mourra en 1855. Quel soldat !

Autre destinée hors normes, mis avec un contenu plus scientifique que militaire, celle de Narcisse Parchappe, X1812. Les dossiers de la bibliothèque à Palaiseau sont très discrets à son propos, et le Marielle, le fameux répertoire qui nous sert souvent de référence pour des vérifications, dit simplement à son sujet: « lieutenant réformé en 1818. Ensuite dans l'instruction publique, chef d'institution ». En fait Parchappe n'a rien d'un pion dans une modeste province : c'est Corrientes qu'il choisit pour refaire sa vie, Corrientes dans le nord de l'Argentine où il utilisera ses compétences de topographe, cartographe, bâtisseur, ensuite militaire. Il s'y passionnera pour les horizons nouveaux de la pampa. En mars 1827 il y recevra le grand voyageur Alcide d'Orbigny parti à la demande du Muséum d'histoire naturelle à la découverte approfondie de l'Amérique du Sud. Comme le récent colloque consacré en 2002 à mon cher d'Orbigny l'a rappelé, l'appui de Narcisse à Alcide fut sans réserve, essentiel, et honnêtement souligné par Alcide. Comme Fabvier, Parchappe reviendra en France vers 1830, riche d'une expérience unique.

Les noms de Fabvier et Parchappe figurent dans la série des trois ouvrages des « Editions du Comité des travaux historiques et scientifiques » signés de Numa Broc, et consacrés au « Dictionnaire illustré des explorateurs français du XIXème siècle en Afrique » puis au « Dictionnaire illustré des explorateurs et grands voyageurs français du XIXème siècle » pour l'Amérique, enfin pour l'Asie. On peut suivre là, dans les jungles et les déserts, une effervescente cohorte de missionnaires, de géologues, de soldats, on peut faire connaissance avec d'extravagantes personnalités à la recherche de « l'Ailleurs ». De nombreux polytechniciens y figurent, preuve évidemment que tous n'étaient pas restés confinés à leurs calculs par l'abus d'équations différentielles (mais de cela nous étions convaincus d'avance), mais bien prêts à œuvrer pour la patrie, les sciences et la gloire sur tous les continents et avec toutes sortes de tempéraments.

Ces « voyages » polytechniciens avaient d'ailleurs commencé en fanfare, avec un éclat tout pharaonique, grâce à l'expédition d'Egypte que la SABIX a présentée dès son premier bulletin largement documenté. Nous savons grâce à lui, et nous le savions autrement car nos jeunes anciens réussirent à cette occasion un coup publicitaire magnifique, que leurs bicornes peuvent et doivent être associés à la pierre de Rosette, au Zodiaque de Denderah ou aux relevés altimétriques préparatoires au canal de Suez. Ont suivi des voyages, et des voyages très militaires, campagnes obligent, Belgique ou Balkans (voici pour Bernard), Russie (pour Crozet qui y sera prisonnier) mais bien d'autres, Espagne et Portugal, Perse (pour Fabvier). Ont suivi, aussi, des expéditions marines, d'abord de découverte (j'ai déjà présenté « l'Australien » Bougainville à la SABIX), puis de guerre, en Amérique, en Asie.

La vague des émigrations de la Restauration ouvre une nouvelle catégorie de voyageurs. Les guerres de conquête, puis les tâches d'administration et d'aménagement des colonies, ajouteront aux militaires les représentants des corps coloniaux dont il faudra bien un jour mesurer l'exceptionnel impact à porter au crédit français dans un examen objectif du bilan, actif/passif, de la colonisation. Enfin, la mondialisation économique progressive a conduit de nombreux polytechniciens aux voyages de type technique, à la recherche de ressources naturelles, en responsabilité de chantiers ou d'entreprises, en coopérations scientifiques : cet éparpillement de plus en plus foisonnant, comme la démocratisation des déplacements touristiques, a également favorisé de nombreuses vocations plus originales, loin des sentiers battus. Et si aujourd'hui partir en avion pour trois ans en Californie et y rester pour créer une entreprise de technologie est presque « banal », traverser l'Atlantique dans un bateau à voiles, pendant des semaines, et s'installer dans une Louisiane peu connue, ne l'était guère en 1815.

Ce serait bien de dresser un jour un tableau épique de tous les X voyageurs, et la lecture des ouvrages de Broc ouvre à ce sujet des horizons insoupçonnés, avec, par exemple, les personnages de Doutrelaine, Ferri-Pisani, Jay, Pissis... partis vers l'Amérique au XIXème siècle, qui ont en général écrit, dont les vies et les œuvres sont documentées, et dont l'examen permettrait évidemment de comprendre davantage encore ce qui fait l'unité et la diversité de la tribu polytechnicienne. Pour le moment, restons-en à 1815, et au désarroi de nombreux X, adultes encore jeunes (le plus âgé des anciens élèves devait avoir moins de quarante ans), peut-être aussi proches d'une Ecole dont le devenir était en lui même un point d'interrogation.

Car à cette époque, plus encore qu'à d'autres, l'Ecole elle-même vit des incidents dont ses historiens analysent régulièrement les raisons, les péripéties, et les conséquences. On y trouve des éléments déclencheurs, un répétiteur maladroit dans ses interrogations, un professeur incapable de terminer son cours (comme bientôt Cauchy), un général trop sévère dans ses exigences disciplinaires, un chahut entre élèves ou entre promotions apportant un peu trop de fièvre dans les nuits de la Montagne Sainte Geneviève. On y trouve aussi l'ambiance politique du jour ou de la saison, l'activisme ou le prosélytisme à succès de certains élèves peu nombreux mais animés de volontés bien affirmées, anti Empereur hier, anti Restauration aujourd'hui, parfois « libérales », parfois « révolutionnaires », parfois simplement et essentiellement jeunes et romantiques. La période 1815, 1816, 1817 verra un certain moment de ces poussées de fièvre : elles joueront certainement un rôle dans la mauvaise humeur des camarades d'Ecole plus anciens.

Dans « la formation d'une technocratie » Bruno Belhoste raconte les bouillonnements de l'Ecole à cette époque : les pouvoirs hésitent entre la flatter à grands coups de visites et de décorations, ou la mater par des licenciements collectifs ou individuels. En janvier 1817, « l'Ecole épurée et transformée, rouvre ses portes. Mais la mentalité d'opposants irréductibles se généralise chez les élèves, le culte de la tradition devient un moyen d'exprimer ses préférences politiques... ». Peu à peu se forge l'état d'esprit qui permettra à l'Ecole de jouer un rôle et de gagner une aura exceptionnelle en 1830. En attendant, les Crozet, les Buisson, les Bernard, ne pouvaient que voir confirmées, dans les « persécutions » dont l'Ecole et leurs jeunes camarades étaient l'objet comme eux-même, leurs envies de « voir ailleurs ». Leur ailleurs à eux, ce sera l'Amérique.

CHAPITRE II

Partir ? En Amérique !

Où l'auteur, s'inspirant largement d'un ouvrage de René Rémond sur « Les Etats-Unis devant l'opinion publique française, 1815-1852 » essaie d'expliquer pourquoi les Etats-Unis ont pu attirer nos polytechniciens: plein de bonnes raisons...

Partir donc, mais où ? J'ai donné tout à l'heure des explications un peu « négatives », liées à un raisonnement par élimination : ni en Angleterre, ni en Russie, ni, ni...Le choix américain sera beaucoup plus que cela pour de nombreux Français, ce sera un choix voulu, inspiré par l'image de l'Amérique en France, nourrie par les souvenirs du soutien français à la guerre d'indépendance et de la construction presque parallèle des Déclarations des droits de l'homme et des républiques dans les deux pays, magnifiée par les vastes opportunités que l'ignorance autant que la connaissance attribuaient aux Etats-Unis d'Amérique, tout juste agrandis par la vaste Louisiane et donc proposant des références supplémentaires aux Français.

En 1962 a paru chez Armand Colin, la thèse très complète de René Rémond sur « Les Etats-Unis devant l'opinion française, 1815-1852 ». Il s'agit là d'une difficile tentative pour reconstituer le contenu d'une opinion publique, à un siècle de distance. Sur près de mille pages, l'auteur a cherché à analyser ce que les Français savaient, ou ont su peu à peu, sur les Etats-Unis. Journaux, livres, rapports d'experts, visites croisées ont permis aux lecteurs français de suivre l'évolution américaine, mais c'eût été une erreur de limiter cette analyse aux personnes cultivées : dans la vallée alsacienne de la Thur des centaines de paysans ont eu aussi sur les Etats-Unis une « opinion » qui leur a permis de s'inscrire dans un vaste courant d'émigration vers la Louisiane et le Texas.

René Rémond traite des aspects économiques comme des aspects littéraires (Chateaubriand ou Fenimore Cooper), des aspects techniques (navires à vapeur ou chemin de fer) comme des échanges et des analyses politiques (de Franklin à Tocqueville). La période qu'il choisit, et dont il justifie les limites par référence à des événements importants en France ( nous avons vu que 1815 est l'occasion d'un ample mouvement d'émigration), c'est celle que nous suivrons avec Bernard, Buisson ou Crozet. J'ajoute un élément personnel qui m'a fait lire le « Rémond » avec beaucoup de soin, c'est l'attention qu'il porte à certaines figures polytechniciennes qui ont réfléchi à l'Amérique (Comte), ou y ont voyagé (Marestier, Chevalier). Même s'il ignore Crozet et Buisson, même s'il passe assez vite sur Bernard, il indique dans une note de bas de page : « il y aurait une étude suggestive à mener sur les polytechniciens et l'Amérique : les rapports de fait sont nombreux et il existe d'incontestables affinités entre la Grande Ecole et l'expérience américaine » (p.74).

Très modestement après Claudine Billoux dont j'ai déjà cité le travail, je m'inscris donc dans ce souhait. Les polytechniciens de 1815 étaient soldats, fonctionnaires, ingénieurs... Nous n'avons pas de raisons de penser que leurs opinions sur les Etats-Unis aient été singulières par rapport aux dominantes que René Rémond nous propose. Leurs lectures étaient à la fois celles de l'homme cultivé et celles suscitées par leurs centres d'intérêt. Je suis donc prêt à parier que Bernard ou Buisson ou Crozet avaient lu des ouvrages sur les campagnes de la Guerre d'Indépendance américaine, mais aussi « Le traité du climat et du sol des Etats-Unis », un épais travail de Volney paru en 1802 et dont les précisions ont dû plaire à des spécialistes de topographie.

Installé à Bordeaux, Buisson a dû connaître « Les Etats-Unis et l'Angleterre », rédigé par William Lee alors consul américain à Bordeaux.

Dans un effort de reconstitution, je peux aussi imaginer Bernard, blessé, ou Crozet, prisonnier en Russie, lire « Atala » ou « Les Natchez ». L'aventure que François-René vicomte de Chateaubriand, a connue en 1791, à 23 ans, une aventure qu'il a ensuite repensée et ruminée pour ajouter à ses propres impressions de voyage des foules de notes et d'éléments reçus d'autres sources, peut-être leur a-t-elle un peu servi d'exemple quand ils se sont trouvés dans une même position de presque-fugitif. Peut-être ont-ils voulu, comme lui, goûter aux vastes horizons des rives du Mississipi, des chutes du Niagara, et rencontrer quelque bon sauvage ? En tout cas ils ont dû pleurer sur Atala comme tout le monde en France.

Et, comme tout le monde à cette époque ils savaient que les Etats-Unis étaient un vaste continent inconnu, mystérieux (il y avait donc des choses à y découvrir). Ils savaient que c'était un pays « d'opportunités » (the land of opportunities, c'est là le surnom de l'un des Etats américains qui aiment se donner des surnoms, mais celui-ci correspond bien au pays tout entier à cette époque) Ils savaient que les relations entre la France et les Etats-Unis étaient a priori amicales, nourries de fraternité d'armes (que la figure tutélaire de Lafayette symbolise, par exemple pour Bernard qui entretient avec lui une relation épistolaire nourrie et des coopérations multiples) même si le blocus continental avait amené des nuages sur cette amitié nourries aussi de cousinage de pensée politique sur les voies de la démocratie. Les Etats-Unis étaient à la fois image, modèle, exemple, parrain ou filleul dans leur démocratie d'une France qui avait échoué dans sa propre mise en place d'un tel régime, mais c'était une tentative à reprendre, pourquoi pas là-bas, pourquoi pas plus tard en France. 1830 sera d'ailleurs pour beaucoup d'émigrés l'occasion de revenir pour tenter d'implanter en France des modèles américains.

Pour nos soldats l'Amérique c'est aussi l'anti-Angleterre, et cela a donc, par ce seul caractère «tout pour plaire». 1776 n'est pas si loin, ni la première défaite anglaise à Yorktown, en 1781, défaite de Cornwallis devant Washington, Rochambeau, de Grasse. 1815, la nouvelle défaite anglaise dans les faubourgs de La Nouvelle Orléans devant les troupes de Jackson et Humbert est encore plus proche. Buisson arrivé là en 1817 entendra presque tous les jours parler de cette bataille et du rôle qu'y ont joué les Français de Louisiane, et donc, de « notre » participation, en quelque sorte renouvelée, à l'indépendance enfin acceptée par les Anglais. D'ailleurs, si Bernard est recruté par le gouvernement américain pour redessiner un système de fortifications, c'est d'abord parce que les Anglais se sont joués des défenses américaines, ont brûlé la capitale Washington en 1811, ont failli, ne serait-ce que provisoirement, réannexer les Etats-Unis. Et si West Point se développe et cherche des professeurs expérimentés comme Crozet, c'est aussi et d'abord pour former des officiers aptes à combattre l'Anglais : pour Bernard, Crozet, Buisson, c'est un peu la guerre contre Londres qui reprend quand ils débarquent en Amérique.

Et puis, il y a les conversations, les précédents, les amis, les exemples. Quand on cherche à prendre une bonne décision et que l'on a eu l'occasion de fréquenter officiers, généraux, hauts fonctionnaires, comme c'était sûrement le cas de Bernard, un peu moins celui de Crozet, encore moins celui de Buisson, on est forcément sensible au choix des modèles.

La direction prise par Joseph Bonaparte, homogène avec d'autres tropismes transatlantiques de ses frères, est alors connue de nos soldats. Les conseils du grand Lafayette, américanophile de fondation, icône discrète pendant l'Empire, mais de plus en plus présent après 1815, encensé, parfois à son corps défendant, a certainement joué aussi, peut-être pour Crozet, certainement pour Bernard. Et les Etats-Unis eux-mêmes avaient envoyé à Paris leurs agents recruteurs pour essayer d'attirer des compétences, un peu comme ils le feront dans des circonstances d'un autre ordre pour attirer les savants allemands en 1945 et éviter de les voir tous kidnappés par l'URSS. C'est ainsi que Thayer « embaucha » Bernard qui avait déjà reçu d'autres propositions, et en particulier celle du Tsar (mais servir un souverain étranger que l'on a combattu ... non, merci !). C'est encore ainsi que Crozet choisit l'Amérique.

Une remarque linguistique essentielle doit ici trouver sa place : comment nos jeunes gens et leurs familles (Bernard et Crozet étaient mariés quand ils partirent pour l'Amérique) envisagent-ils leur exil alors qu'ils ne parlent guère l'anglais, pas du tout pour Bernard, très peu pour Crozet. Plusieurs réponses sont possibles. Rappelons d'abord le contexte historique : à cette époque encore, beaucoup parmi les élites en Amérique pratiquaient la langue française, et les Français savaient qu'ils pourraient trouver des interlocuteurs francophones. C'était vrai évidemment en Louisiane (ne nous faisons pas de souci pour Buisson qui d'ailleurs était certain de joindre des membres de sa famille à la Nouvelle Orléans) ; Crozet pourra donner en français ses premiers cours à West Point dont les cadets parlaient tous sa langue par obligation : on leur faisait lire Gil Blas, et sur le blason du Génie Américain, adopté par les officiers de West Point tout juste créée en 1795, on pouvait lire (et on peut toujours lire) la devise « Essayons ».

Quant à Bernard, il bénéficiera dès son arrivée et sa prise de fonctions d'un traitement de faveur. Le gouvernement américain mettra à sa disposition un aide de camp interprète, Guillaume Tell Poussin (j'apprécie le nom et les prénoms ! ) dont il deviendra à la fois le mentor et l'ami, et qui jouera plus tard, au delà de 1848, un rôle important dans les relations franco américaines. De même, le prince Charles Lucien Bonaparte fera continuellement vérifier par des amis, dont Cooper (le cousin de Fenimore), la qualité de son anglais quand il publiera ses traités d'ornithologie à Philadelphie vers 1820. Je vais désormais raconter quelques histoires de princes.

Où l'auteur parcourt une galerie de princes de la famille Bonaparte, attirés par l'Amérique, et dont certains montrèrent la voie à des centaines de soldats et d'émigrés français : petits tableaux numérotés et ordonnés de Jérôme, Napoléon, Joseph, Charles, Lucien, Napoléon Achille Murat, Louis Napoléon...sans oublier la belle Pauline. On trouvera aussi quelques digressions sur Saint-Domingue, une allusion à la saga des Carbec écrite par Simiot avec l'aide de la bibliothèque de l'Ecole Polytechnique, et des souvenirs de visite du Musée de la Marine, au Trocadéro.

L'attirance des Bonaparte vers les Etats-Unis est assez singulière, et généralement partagée par presque tous les frères et sœurs de Napoléon, sans parler de ses neveux et nièces. Dans la mesure où beaucoup de nos officiers polytechniciens ont pu côtoyer tel ou tel prince d'Empire, il n'est pas anormal que cette américanophilie des Altesses ait pu influencer le regard porté par les X de l'époque sur l'Amérique. Mettons donc l'accent sur quelques aventures américaines de quelques Bonaparte.

Commençons par Jérôme, le jeune Jérôme, dans la fratrie le dernier, le numéro huit. Je rappelle, à toutes fins utiles, la liste des frères et sœurs, classés par âge. Nous les retrouverons pratiquement tous : Joseph, Napoléon, Lucien, Elise, Louis, Pauline, Caroline, Jérôme. Jérôme donc, 1784-1860. Quand il sort de l'adolescence, son chef de famille, Napoléon, est déjà en position d'autorité. Celui-ci aide son frère à devenir un très jeune aspirant de marine, embarqué pour quelques campagnes en Méditerranée, puis à Saint Domingue où nous retournerons bientôt. Jérôme décide alors d'abandonner la carrière militaire et, en 1802, à dix huit ans, s'installe en Amérique et s'y marie. Pour lui l'appel de l'Amérique prend la visage de la belle Elizabeth Paterson, une riche héritière pleine d'attraits et de qualités. Il la présente ainsi à Maman Letizia : « Quand vous connaîtrez ma femme, ma bonne maman, j'espère que vous approuverez mon choix ». Bonne maman n'a pas trop le temps de préparer sa réponse et Napoléon le fait pour elle, c'est non. Le mariage fut déclaré non valide, car Jérôme, mineur « à l'époque des faits », n'avait pas demandé l'autorisation du chef de famille.

Napoléon voyait un autre destin pour son Jérôme, il voulait l'intégrer dans son réseau de mise sous tutelle des royaumes et duchés européens. Jérôme se rend à ces raisons, un peu lâchement, il sera ballotté sur des trônes, de ci, de là, en particulier sur celui de Westphalie. Il épousera Catherine de Wurtemberg, il en aura de nombreux enfants, dont on retrouve trace dans les encyclopédies bonapartistes, car beaucoup ont joué un rôle militaire ou politique.

Mais ici je préfère insister sur la descendance américaine de Jérôme, sur l'enfant d'Elizabeth, puis sur un de ses petits-fils, Charles Joseph Bonaparte : il sera un ministre américain de la marine, puis un ministre de la justice, un « attorney general », sous la présidence de Théodore Roosevelt. Le melting-pot américain avait opéré, le nom de Bonaparte est porté par des américains illustres.

Passons à Marie-Pauline (1780-1825), que nous appellerons Pauline comme tous ses familiers, donc presque tout le monde, la numéro six. Quand Jérôme passa à Saint-Domingue, j'imagine sans peine qu'il alla la saluer : elle y séjournait comme épouse du général Leclerc, commandant du corps expéditionnaire français. Nous avions tous un peu volontairement occulté dans nos souvenirs d'histoire de France, cette malheureuse affaire de Saint Domingue avant que le bicentenaire de l'indépendance de Haïti ne fût l'occasion, douloureuse à plus d'un titre, d'y revenir. En contradiction absolue avec les idéaux révolutionnaires, malgré les protestations de la Société des Amis des Nègres, et en reniant une première décision d'abolition de l'esclavage et d'affranchissement dont les colons eurent facilement dénoncé les effets économiques prétendument pervers, (nous retrouverons ces raisonnements dans les têtes et les bouches des Sudistes jusqu'à la Guerre de Sécession), Bonaparte avait envoyé des troupes toujours plus nombreuses pour mater une « révolte ». Leclerc et ses adjoints s'empêtrèrent à qui mieux mieux dans les négociations avec les « factions » rebelles, obtenant tantôt des complicités, tantôt des redditions, essayant de répondre par des mensonges et des traîtrises aux mensonges et aux traîtrises certainement plus excusables des rebelles.

On sait l'histoire de Toussaint Louverture, d'abord favorable aux Français, luttant contre les Anglais et les Espagnols, puis se retournant contre les Français, trahi, capitulant, arrêté, emmené en France où il mourra, grelottant de froid dans les caveaux jurassiens du fort de Joux. On sait aussi que Toussaint Louverture ne fut pas le seul général noir de valeur à mener des escarmouches et même des batailles contre les troupes d'occupation, ni le seul à commander des troupes terrorisant les planteurs et leurs familles, ce qui en poussa à revenir en France ou plutôt, à émigrer en Louisiane et à s'y installer. La population et les mœurs des familles créoles contribuèrent à donner au « Nouvel Orléans », comme l'appelait Choderlos de Laclos avant que peu à peu la ville ne se féminise, une image bien différente de celle, puritaine, de Boston, ou de celle, quaker, de Philadelphie.

Cette guerre, donc, fut atroce. On oublie, dans les milieux polytechniciens que, excepté ceux qui sont décédés en Egypte, les premiers anciens élèves de l'Ecole morts dans les opérations militaires sont tombés à Haïti sous les balles des rebelles ou furent victimes de la fièvre jaune, à Saint Domingue. Cette fièvre faucha des centaines de marins et de soldats, dont le général en chef, Leclerc, le mari de Pauline, dont l'orgueilleuse statue se dresse sur les pentes de Pontoise où il naquit en 1772. La belle veuve, « éplorée » comme toutes les veuves de roman qui ne deviendront joyeuses qu'avec les temps de l'opérette, se coupa les cheveux en signe de deuil. Le Premier Consul, assez méchant, aurait fait la remarque suivante, « c'est parce qu'elle sait qu'ils repousseront encore plus beaux ». Plus beaux, en tout cas, pour avoir encore plus de succès auprès des hommes, être encore plus admirée, jalousée, et cible de multiples ragots.

Parmi les noms associés à ces actes de consolation figure celui du général Humbert, que l'on verra ensuite s'installer en Louisiane dès 1803, y demeurer, y combattre avec Jackson, y côtoyer Laffite ou Lallemand , y boire plus que de raison, y dire d'abord du mal de Napoléon qui l'éloigne de sa petite sœur, l'honorer ensuite aux grandes cérémonies mises en scène par Buisson en particulier, y mendier pour vivre auprès de soldats plus prévoyants, y boire encore et encore, y raconter ses campagnes d'Irlande, du Danube, de Saint Domingue, de Louisiane, et ses succès auprès des belles créoles, y mourir enfin d'une crise cardiaque, en 1823.

Pauline retourna en France et devint la princesse Borghèse. Les visiteurs romains peuvent l'admirer, « sculptée » en 1805 par Canova dans l'atelier que visita Stendhal, avec ses longs cheveux effectivement repoussés, langoureusement allongée au centre d'une salle du palais Borghèse. Une magnifique statue, justifiant peut-être les tentations des paparazzi de l'époque, comme les regrets avinés du général Humbert.

Les relations de Napoléon avec les Etats-Unis, comme le regard qu'il porta sur ce pays naissant, ont fait l'objet d'études approfondies en partie relancées par le bicentenaire du « Louisiana Purchase ». On trouve en particulier dans la Revue du Souvenir Napoléonien, d'excellents travaux mettant en avant tantôt l'histoire purement événementielle, tantôt la philosophie politique de l'Empereur quant à ce pays et son évolution. Il va de soi que je n'ai pas l'intention de paraphraser ici des travaux extrêmement documentés. Je me contenterai de rappeler quelques faits majeurs et quelques événements plus anecdotiques, dans la mesure où ils influèrent durablement sur les destins de nos polytechniciens.

Le premier de tous, tellement manifeste qu'on pourrait l'oublier, c'est précisément le « Louisiana purchase », l'achat par les Etats-Unis de ce territoire de « Louisiane » aux contours parfois imprécis, retombé dans l'escarcelle française à la suite du traité de San Ildefonso en 1800 et de la convention d'Aranjuez, et cédé aux Etats-Unis en 1803. Rappelons le contexte de cette cession : le désir de Jefferson de contrôler le port de la Nouvelle Orléans et d'assurer la liberté de navigation sur le Mississipi parfois contestée par les précédents maîtres de la Louisiane, espagnols ou français ; la mission de Livingston et ses contacts avec l'avide Talleyrand ; l'appui apporté à la délégation américaine par Monroe ; la surprise des délégués quand Napoléon, cherchant des ressources financières et préférant orienter la Louisiane qu'il ne pouvait défendre, vers les Etats-Unis plutôt que vers l'Angleterre, proposa de leur céder non seulement la ville, mais tout le territoire ,(« Je ne garderai pas une possession qui ne serait pas en sûreté dans nos mains, qui me brouillerait avec les Américains... Je m'en servirai au contraire pour me les attacher, pour les brouiller avec les Anglais ») ; la vision de Jefferson, décidant immédiatement d'accepter, malgré les jérémiades de certains élus américains contestant avec force cet achat dispendieux et l'abus de pouvoir du président ; enfin la décision prise par Jefferson de peupler progressivement la ville et le territoire d'habitants plus « américains », de l'ouvrir à la colonisation avec plus de vigueur, et, pour cela par exemple, d'envoyer jusqu'au Pacifique l'extraordinaire « Corps de découverte » de Lewis et de Clarke dont les Etats Unis fêtent aussi le bicentenaire en ce moment, chantant ville après ville, col après campement le parcours aller et retour de ces découvreurs : de Saint-Louis à Great Falls ou au « Lolo pass », comme j'aime retrouver ces traces ! Le 20 décembre 1803, à la passation de pouvoir, la bannière étoilée se lève pour la première fois dans le ciel de la Nouvelle-Orléans.

Le second élément à citer, à propos des relations entre Napoléon et les Etats-Unis, est lié au blocus continental : la politique d'isolement voulue par l'Empereur limita grandement le commerce entre l'Amérique et l'Europe et conduisit à un long contentieux des Américains tantôt avec la France, tantôt avec l'Angleterre, au gré des prises de navires ayant accosté dans tel port ou transportant telle cargaison, de l'un ou de l'autre. En sautant quelques années, notons que les discussions franco-américaines portant sur les dédommagements, acceptés par la France mais repoussés sans cesse, provoquèrent après 1830 une situation de conflit intense. Les relations entre les deux nations connurent alors une crise majeure, d'autant plus vive que les décisions des uns et des autres, et d'abord celles du brutal président Jackson, n'étaient connues des interlocuteurs qu'après leur mise en œuvre, délais de transport et de communication obligent.

Nos émigrés eurent à subir aux Etats-Unis les écarts de température de relations amicales toujours, mais parfois nettement moins amicales : l'ouvrage de René Rémond explique bien comment ce type d'événements, ajouté à d'autres analyses, a peu à peu modifié aussi dans l'opinion française l'image d'une Amérique qu'elle avait idéalisée, et qu'elle découvre mercantile, puritaine, hypocrite.

Vers la fin de l'Empire, en 1812, une « seconde guerre d'indépendance » éclate entre l'Angleterre et les Etats-Unis, pour des motifs qui nous paraissent subalternes, surtout quand ils sont présentés dans des films avec Yul Brynner (le corsaire Lafitte) et Charlston Heston (le général Jackson, pas encore président). Les navires anglais voulant visiter de force les navires américains avaient délibérément multiplié les incidents. Les troupes anglaises, loin de quitter des territoires où elles n'avaient rien à faire, avaient aidé la révolte indienne de Tecumseh. Bénéficiant de soldats disponibles quand Napoléon dut reculer du Portugal et de l'Espagne, puis surtout quand il abdiqua la première fois, ils pensèrent le moment venu de prendre leur revanche, envahirent le pays, brûlant la ville de Washington.

Va-t-on revenir quarante ans en arrière ? Un moment donné, c'est à La Nouvelle Orléans que se joue le salut des Etats-Unis, les Anglais veulent occuper le port et interdire tout commerce avec le Nord par le Mississipi. Avec l'arrogance -anglaise- des soldats qui ont défait la Grande Armée, ils débarquent et progressent vers la ville, pensant ne faire qu'une bouchée de cette garnison peuplée d'esclaves noirs peut-être tentés par l'insoumission, de planteurs créoles réputés «indolents», de Français ...français ou encore acadiens, de quelques Américains braillards du Kentucky, de « pirates des Caraïbes » plus ou moins rattachés à Lafitte et a priori peu loyaux par rapport au pouvoir américain, bref d'une troupe hétéroclite bonne à hacher menu.

C'est cette troupe là, soudée en une exceptionnelle volonté, intelligemment manoeuvrée et installée dans les champs de canne à sucre de Chalmette, à une dizaine de miles de La Nouvelle Orléans, qui reçut le 8 janvier 1815 l'assaut anglais et infligea aux troupes de Pakenham une défaite sanglante dont les résultats chiffrés et « historiques » démontrent la folle incurie de ce général : treize morts américains contre plus de deux mille morts anglais dont Pakenham : « nice game, is not it ? »

Dans les livres d'histoire américaine cette guerre est souvent nommée « seconde guerre d'indépendance », c'est donc très volontiers que les touristes aujourd'hui vont visiter le Parc National de Chalmette à quelques miles de La Nouvelle Orléans, et tentent à grands renforts de maquettes, audiovisuels et reconstitutions, de comprendre le déroulement de cette bataille. Mais les Français, pour leur part, s'approprient aussi cette victoire. Certes la guerre commencée en 1812 vient trop tard pour aider Napoléon et l'Empire à desserrer le joug de leurs ennemis, en particulier anglais : les Etats-Unis furent des alliés objectifs, mais sans portée pour le théâtre d'opérations européen.

Mais ces événements viennent à point pour réveiller à nouveau des sentiments d'amitié, sinon entre les gouvernements, qui se doivent d'être sans gratitude, mais entre les communautés. Napoléon, Premier Consul, avait dit au Sénat après la cession de la Louisiane, « les Etats-Unis doivent à la France leur indépendance.

Ils lui devront désormais leur affermissement et leur grandeur ». Nul doute que les combattants français de Chalmette auraient ajouté, ils lui doivent aussi la confirmation de leur émancipation.

En effet tous les témoignages montrent combien le souvenir de Chalmette est resté vivace pendant des dizaines d'années, en particulier parmi les Français qui y avaient pris part puis ceux, les Buisson et les autres, arrivés plus tard, mais qui s'approprièrent aussi cette victoire sur les troupes anglaises. Oh, ce n'était pas Waterloo dont le nom n'évoquait encore rien, mais, pour Humbert, qui en fut un des responsables, pour Lafitte, pour les créoles comme pour les Acadiens trop heureux de venger les sacs des îles antillaises et les horreurs du « Grand Dérangement », pour les commerçants parfois ruinés par les prises de la marine britannique, ce fut un superbe geste de revanche, et un acte d'intégration dans les Etats-Unis, une répétition de Yorktown sous une autre forme. Les Anglais en tout cas, n'essaieront plus jamais de reprendre pied par la force aux Etats-Unis ; ils préféreront désormais consolider leur présence au Canada.

Informé de la chose dans son Isle d'Elbe ou juste après son retour, le 20 mars, Napoléon a dû s'en réjouir. Mais il aura bien d'autres occupations pendant les Cent Jours. C'est précisément à la fin de cette période, après Waterloo, après la seconde abdication, qu'il se remit à penser très fort, pendant quelques jours, aux Etats-Unis. Il a abdiqué le 22 juin 1815. Jusqu'au 9 août, date de son embarquement pour Sainte-Hélène, il hésite, réfléchit, négocie avec des cartes de moins en moins bonnes en mains. Il est certain que l'option « Etats-Unis » fut étudiée sérieusement, par certains de ses proches, par lui-même. Il fit acheter des instruments de météorologie, de physique et d'astronomie. Il demanda aussi à son bibliothécaire, Antoine Barbier, de lui rassembler de nombreux ouvrages sur l'Amérique (Barbier effectuait ce travail avant toutes les campagnes, car Napoléon partait toujours avec des dizaines d'ouvrages et lisait beaucoup). Ainsi dans le lot, figure l'ouvrage de Humboldt consacré aux « voyages aux contrées équinoxiales du Nouveau Continent » (mieux que le Guide du Routard !) et d'autres. Ainsi dans une vente aux enchères du 2 décembre 2003, la maison Sotheby's a proposé un bel ouvrage de Berquin-Duvallon, intitulé « Vue de la colonie espagnole du Mississipi, ou de provinces de Louisiane et Floride occidentale, en l'année 1802, par un observateur résidant sur les lieux ». Avec d'autres, cet ouvrage riche de cartes et de descriptions partit vers Saint-Hélène ; à la mort de Napoléon il fit partie d'un lot qui revint à Marchand, le «fidèle Marchand», et celui-ci l'offrit à un des fils de Charles-Lucien Bonaparte et de Zenaïde, le comte Joseph Napoléon Primoli. Sautons un siècle et demi, tout un chacun peut enchérir, l'ouvrage est acquis pour 59125 euros, « frais compris ».

Dans sa biographie de Gaspard Monge, François Pairault rappelle que l'Empereur parla de son projet de voyage américain à ce fidèle ami qui ne l'avait pas trahi pendant la Première Restauration, ce sénateur qui n'avait pas voté sa destitution, et à qui il avait fait le rare plaisir de venir visiter à nouveau l'Ecole polytechnique : juste remerciement envers ses anciens élèves mais aussi les tout jeunes actifs dans la défense des portes de Paris en 1814. ( je crois même qu'à cette occasion il offrit à la bibliothèque de l'Ecole une Description de l'Egypte).

Voici donc Monge, toujours subjugué par ce Napoléon à qui il donnait, il y a moins de vingt ans, des cours de géométrie descriptive sur les sables d'Egypte, entendant parler d'une nouvelle expédition. Ecoutons Napoléon, selon Arago qui sans doute nous propose un verbatim enjolivé : « le désœuvrement serait pour moi la plus cruelle des tortures. Condamné à ne plus commander des armées, je ne vois que les sciences qui puissent s'emparer fortement de mon âme et de mon esprit. Il me faut un compagnon qui me mette d'abord et rapidement au courant de l'état actuel des sciences. Ensuite nous parcourrons ensemble le Nouveau Continent, depuis le Canada jusqu'au Cap Horn, et dans cet immense voyage nous étudierons tous les grands phénomènes de la physique du globe sur lesquels le monde savant ne s'est pas encore prononcé ». Monge, transporté d'enthousiasme, s'écria : « Sire, votre collaborateur est tout trouvé, je vous accompagne ! »

D'après Arago, qui cacha à cette époque de Terreur blanche Monge pendant plusieurs semaines et recueillit de lui des informations de première main, c'est Napoléon qui fit comprendre non sans peine à son ami, septuagénaire déjà touché par de sérieux problèmes de santé qui bientôt le handicaperont cruellement pendant ses derniers mois, que ce n'était pas raisonnable d'y songer. Sans doute n'était-ce pas raisonnable pour Napoléon lui-même. En tout cas, après avoir laissé Lallemand, Montholon, Decrès, Cipriani et d'autres, étudier diverses variantes de départ vers les Etats-Unis, après avoir entendu son frère Joseph lui proposer d'embarquer sur un vaisseau qu'il avait préparé pour lui-même et, pourquoi pas, de se présenter aux Anglais en se faisant passer pour son frère pendant quelques temps afin de permettre cette exfiltration digne d'un film d'espionnage, Napoléon préféra se rendre aux Anglais. Il comptait sur leur magnanimité, ou faisait semblant de compter sur elle, dans la certitude que sa future passion était la formule la plus noble pour en finir, et donc la plus apte à forger sa légende.

Au lieu de partir en Amérique, où certains journaux publièrent d'ailleurs son arrivée, avec l'impatience des chasseurs de scoops, Napoléon vogua donc sur le Bellerophon vers Sainte Hélène. Plutôt qu'une photo d'acteur jouant Napoléon, c'est une statue qui me paraît le mieux traduire cette image, une statue formée par un ciseau moins habile que celui de Canova caressant Pauline, une figure de proue suggestive que le Musée du Québec a prêtée au Musée de la Marine du Trocadéro pour l'exposition « Les génies de la Mer ». Il s'agit d'une statue en pin décapé, haute de 166cm, (c'est beaucoup pour un petit caporal !). Il porte sa main droite dans son gilet, sur son cœur ; il a la tête relevée vers les étoiles, coiffée du fameux bicorne ; vêtu d'un habit de campagne, chaussé de hautes bottes, décoré de médailles militaires, il a la mine d'un général victorieux, ce qui n'est cohérent ni avec les défaites navales de ses amiraux, à Aboukir et Trafalgar, ni avec sa dernière traversée vers Sainte Hélène. Mais c'est ainsi que le voyaient les Français de Philadelphie et de La Nouvelle Orléans qui, de 1815 à 1821, rêvaient d'aller le chercher dans l'îlot de son exil et de le recevoir triomphalement à la Nouvelle Orléans où sa maison était prête, la Maison de Napoléon, on la visite encore !

Le fil de mon récit me mène désormais à Joseph, le numéro Un, le frère aîné de Napoléon, Numéro Deux. J'aurais déjà pu le rattacher aux Etats-Unis à l'occasion du traité de Mortefontaine, car, dans cette propriété qu'il possédait, on signa en 1800 un premier traité entre le Consulat et les Etats-Unis portant sur la restitution des bateaux saisis - déjà - et les indemnisations afférentes - déjà ! Joseph avait joué un rôle majeur dans ces négociations. Nul doute que cela le conduisit à développer des relations avec des personnalités américaines, entretenues pendant ses années de règne, en particulier à Madrid.

Dès le 28 août 1815 (je ne sais pas quel jour il vit l'Empereur pour la dernière fois ), il s'installe aux Etats-Unis sous le nom de « comte de Survilliers ». Il possède des biens, des tableaux, des œuvres d'art, de l'argent, acquis pendant les quinze ans de pouvoir avec cette voracité à la fois dispendieuse et précautionneuse qui a caractérisé toute la tribu (sauf, ou même, l'Empereur, qui l'exprimait autrement). Il avait préparé cette voie de sortie, il s'établit alors en 1816 à Point Breeze, dans le New Jersey, dans un domaine peu à peu agrandi que l'on visite aujourd'hui encore, modifié cependant par des ajouts et des incendies. Il y aménage un parc à la française qu'il prétend inspiré de l'Escurial, un lac artificiel, etc....Un beau tableau de Lawrence vous propose la vue d'ensemble de la propriété, au Musée des beaux arts de Chicago. Son épouse est absente, il vit pendant quelques années une vie de jardinier intéressé par les rhododendrons et, à l'occasion, par quelque beauté locale. Il reçoit beaucoup, fait admirer ses innombrables tableaux, Raphaël, Murillo, Van Dyck et, bien sûr le grand David, « Bonaparte traversant les Alpes ».

Ce beau tableau que David peignit en ouvrier de la propagande napoléonienne vers 1800, le datant et signant en l'an IX, avait été commandé par le roi d'Espagne Charles IV, par l'intermédiaire de l'ambassadeur en France. Recevant le trône d'Espagne, Joseph considéra qu'il devenait propriétaire des meubles, argenterie, tapisseries et tableaux. Il préféra les emporter dans ses voyages plutôt que de les laisser en place. Ainsi le tableau partit en Amérique avec lui. L'historienne Patricia Tyson Stroud écrit que Joseph aimait le faire admirer, celui-ci comme d'autres plus « artistiques » auxquels les bourgeois et les bourgeoises des Etats-Unis n'étaient guère habitués. Comme les autres le tableau fut sauvé d'un incendie en 1820. A cette occasion Joseph avait vu avec stupéfaction les villageois voisins de Bordentown accourir et sortir du feu toutes ses collections. ( il les vexa même en les remerciant de leur honnêteté, comment pouvait-il imaginer de leur part un autre comportement ?? ).

Bonaparte et son cheval pie hennissant furent prêtés pour des expositions à Philadelphie, et rapportés en Europe quand Joseph y revint. Son arrière petite fille Eugénie, en ayant hérité, légua le tableau au Musée de la Malmaison. Il en existe des copies, autographes ou non, à Vienne, Berlin, Versailles, Troyes, etc....

Joseph aimait aussi discuter des systèmes politiques avec ses voisins américains, de la bonne société de Philadelphie ou de Washington. Il reçoit beaucoup, il reçoit des Américains, mais aussi des voyageurs européens.

Il voit passer, en 1817, les promoteurs du Champ d'Asile et les aide sans doute. Il reçoit Lafayette lors de son triomphal Tour des Etats -Unis en 1824. Il reçoit Simon Bernard très souvent, du moins après 1821, date de la mort de Napoléon, quand le «devoir de réserve » de Bernard ne l'empêchera plus de faire ces visites mal interprétées par les Américains. Puis Tocqueville et Chevalier, et leur donne des introductions.

Et n'oublions pas les savants ou les découvreurs. Par l'intermédiaire de son gendre Charles Lucien, le sujet de notre chapitre suivant, il lui arrive de traiter à table l'Académie de Philadelphie, et donc ses correspondants étrangers de passage. Ainsi, les compagnons de Robert Owen. Ainsi, en 1823, le botaniste écossais Douglas qui parcourra l'ouest américain et repérera des centaines de plantes, dont le fameux « pin Douglas », hôte prolifique des parcs nationaux et des arboretums du pays. Ce Douglas mourut à Hawaï dans de très étranges conditions, écrasé par un buffle qui était tombé après lui, (ou peut-être avant lui, selon une version évoquant un accès de dépression), dans un piège creusé par des fermiers....

Mais passons à la littérature pour évoquer un autre visiteur de Point Breeze, fictif celui-là. Les romanciers Bernard et Philippe Simiot, dans le quatrième tome de Ces messieurs de Saint Malo relative à la saga de la famille Carbec, (« Carbec mon Empereur ! »), accompagnent le général Carbec dans son exil américain. Ils nous permettent ainsi de visiter avec lui Point Breeze et de nous recueillir devant le tableau de David. Tout ce roman historique, que j'aurai encore l'occasion de citer, est documenté avec soin, et je peux en apporter un témoignage polytechnicien : Philippe Simiot passa des heures à la Bibliothèque de l'Ecole, il consulta en particulier le dossier de Pierre Benjamin Buisson, et il le place aux côtés de Carbec dès l'embarquement à Anvers sur la route de Baltimore.

« Adieu la terre, adieu beaux jours

Pour nous y a plus d'amour

Fais un nœud plat sur le passé

Not' vie c'est de recommencer »

Il s'appelle Buisson, il va recommencer. Quant à Joseph, après vingt cinq années passées aux Etats-Unis, il rentrera en Europe en 1841 et mourra à Florence en 1844.

On peut cumuler tous les prénoms guerriers et avoir cependant pour seule ambition d'être planteur en Louisiane ou en Floride. Le fils de Caroline Bonaparte (numéro sept) et de l'ancien roi de Naples, Joachim, fusillé en 1815, s'installa comme planteur à Tallahassee en Floride, après avoir vécu en Louisiane avec sa jeune épouse...une grand' nièce de Georges Washington. Même s'il appelait La Nouvelle Orléans « the western Babylone », il la préféra au Mexique comme point de chute. Il tenta d'y vivre avec une fonction d' « attorney » : le droit était aussi un de ses sujets d'intérêt. Plutôt que d'aller jouer aux cartes sous les magnolias des jardins de la haute société, il correspondait avec Emerson à propos de philosophie. Plutôt que de raconter aux soldats perdus de l'Empire les exploits équestres de Papa, il réfléchissait sur l'avenir de son nouveau pays et rédigea « L'esquisse morale et politique des Etats-Unis ». En 1830, plutôt que de continuer à planter sa canne à sucre au bord du Mississipi ou en Floride, ou encore, d'inventer à l'occasion une recette pour manger de l'alligator (je tire cette intéressante précision d'un site Internet évoquant une « plantation » de Louisiane que Murat avait occupée), il partit en Europe se battre en faveur de l'indépendance belge.

Encore un personnage avec un inattendu relief, encore un médiateur des deux continents, enfant égaré de la saga bonapartiste.

Après l'échec du soulèvement de Strasbourg qu'il fomenta en octobre 1836, Louis Napoléon, fils de Louis Bonaparte (numéro Cinq) et futur Napoléon III, s'enfuit en Amérique avec l'assentiment tacite de Louis Philippe qui ne souhaitait guère en faire un martyr, signale Pierre Salinger à qui j'ai emprunté ces remarques puisées dans son livre « La France et le Nouveau Monde ». Installé quelque temps à Norfolk, en Virginie, Louis Napoléon ne se plaira pas aux Etats-Unis et aura, dit encore Salinger, des sentiments généralement anti américains. Les relations du Second Empire avec ce pays connaîtront des épisodes particulièrement difficiles lors de l'expédition du Mexique, puis lors de la Guerre de Sécession où la France mettra du temps à choisir, ou ne pas choisir, son camp, dans une crise où jouèrent les facteurs économiques, politiques, humains : nous reverrons cela en accompagnant Buisson et Crozet vers la fin de leur vie.

Dans la série des enfants de Letizia et Charles Marie, nous avons désormais croisé presque tous les huit enfants, sauf Elise pour laquelle je ne trouve pas de connexion américaine, et Lucien, le numéro Trois. Le voici donc, Lucien, le frère révolutionnaire bientôt récalcitrant, l'indispensable complice du Deux Brumaire, puis le boudeur rebelle. Rebelle à la fois aux envies de pouvoir absolu de Napoléon qui lui semblaient contradictoires avec ses propres idéaux, et rebelle à la dictature de comportement que Napoléon imposait à sa fratrie dont il arrangeait les affections et les affectations, quitte à fermer les yeux sur leurs accommodements avec la morale.

Lucien se marie contre le gré de Napoléon et, plus courageux que Jérôme, refuse de changer d'épouse. Il sera comme exilé, restera en Italie avec sa famille, c'est-à-dire avec sa femme et onze enfants. En 1810 il décide de quitter l'Italie et son domaine de Canino pour fuir...aux Etats-Unis. Mais les Anglais interceptent le navire et les font prisonniers ; toute la famille est mise en résidence surveillée près de Londres jusqu'en 1814. Fin donc, de l'aventure américaine pour Lucien ; mais pas pour son fils aîné, le grand Charles Lucien, « the Emperor of Nature », un des grands ornithologues américains. Ou italiens si vous préférez. Ou français, pourquoi pas. Vous le retrouverez au chapitre suivant.

Un autre Bonaparte « issu de Lucien » s'illustra dans l'histoire scientifique au point d'accéder à la fin du XIXème siècle à la présidence de la Société de Géographie et de l'Institut national d'Anthropologie pour ses travaux dans les domaines de la géographie, de l'ethnographie et de la botanique.

Il s'agit du prince Roland, fils de Pierre, petit fils de Lucien. Le visiteurs de l'exposition Gauguin à Tahiti auront pu y admirer des objets maoris et polynésiens confiés par Roland au Musée de l'Homme.

Et la fille de Roland fut la célèbre psychanalyste Marie Bonaparte à laquelle Catherine Deneuve prêta son visage en 2003, qui joua un rôle essentiel dans la fondation de la Société psychanalyste de Paris, et fut très proche de Freud qu'elle aida à fuir l'Allemagne nazie. Dans ses très enlevées « Variations autour de Chaillot » [Editions de la Bouteille à la Mer, 2002], Benoît de la Morinerie (X 1951) nous promène à travers les rues et les « palais » de Chaillot, et nous parle de Pierre, Roland, et Marie. En particulier des souvenirs de Marie Bonaparte. « Quand son père reçut Thomas Edison, une troupe d'amérindiens l'accompagnait. Elle aurait voulu voir ces sauvages vêtus de plumes. On l'enferma dans sa chambre ». De la naissance des complexes... et de la nécessité d'une analyse par Freud lui-même !

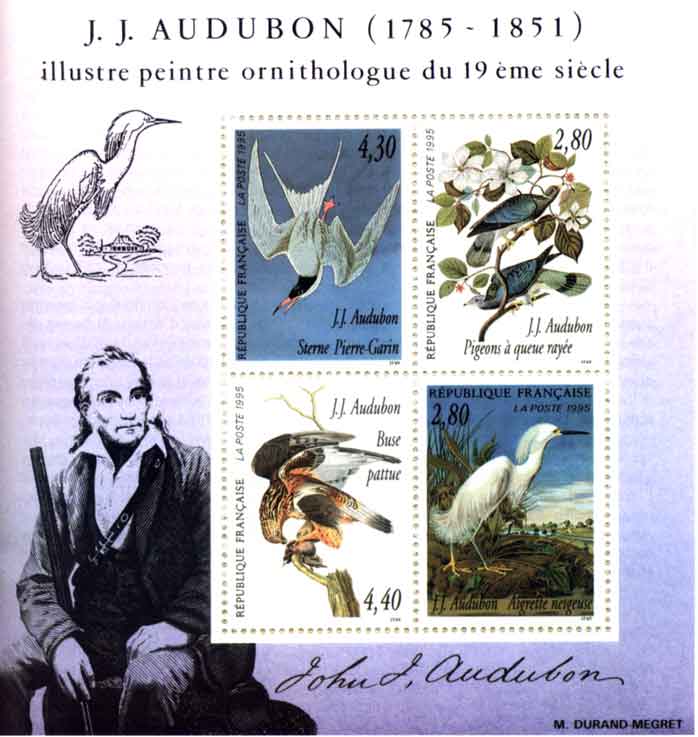

Où l'on fait la connaissance plus précise de Charles Lucien Bonaparte, un neveu de l'Empereur, un des fondateurs de l'ornithologie moderne, un expert en relation franco-américaines, une figure certes éloignée de nos polytechniciens, mais on ne saurait reprocher à l'auteur de s'ouvrir à d'autres mondes que ceux de son Ecole! Mais on saluera aussi en Louisiane bien sûr, le grand Audubon et le poète Saint-John-Perse.

Je vais ouvrir sur Charles Lucien Bonaparte une assez longue parenthèse, que l'on pourra sauter dans une « lecture brève » de mon périple en Louisiane. Mais comme cette vie me semble « parallèle » au sens de Plutarque ou Tite Live, à celle de certains de mes personnages principaux, je la crois d'un certain intérêt, et j'aime tellement Charles Lucien !