Où l'auteur, ayant désormais conduit les trois polytechniciens dont il vous a proposé la compagnie au terme de leur voyage franco-américain, va essayer de réfléchir sur quelques traits communs à leurs vies presque parallèles. Cela lui permettra de replonger dans les archives de l'Ecole et la singularité de son enseignement.

Parmi les traits communs à Bernard, Crozet et Buisson (X 1794, X 1805, X 1811), il faut évidemment d'abord citer leur origine polytechnicienne.

Nous avons déjà, à l'occasion, évoqué le passage de nos jeunes gens à l'X ainsi que leur fidélité à notre école. Buisson n'a jamais négligé de rappeler qu'il en était « graduate », il s'est servi de ce label pour obtenir des postes de responsabilité dans les travaux publics de Louisiane ou pour solliciter des marchés d'ingénieur-conseil. Témoignant d'un attachement encore plus fort à l'Ecole, Bernard se sert continuellement de son expérience d'étudiant pour réfléchir à la possible évolution de West Point ou à la création d'une école proche de l'X, celle-là pour laquelle postula Auguste Comte. Quant à Crozet, fidèle à Monge avec dévotion, il en professe le cours de géométrie descriptive avant de copier son schéma d'enseignement modèle Empire quand il crée le V.M.I., « Virginia Military Institute » : nature des matières enseignées, organisation des amphis et des petites classes, perfectionnement individuel et discipline de groupe, cours et casernement militaire, gymnastique à la fois intellectuelle et sportive au service d'une ambition nationale. On sait que le V.M.I. et l'X ont conservé des liens, par delà les siècles, qui dépassent le folklore des voyages annuels de part et d'autre de l'Atlantique organisés pour des détachements symboliques, quand les budgets le permettent, à l'occasion des « présentations au drapeau » de leurs jeunes promotions.

Et puisque nous avons évoqué le terme de folklore, cette cristallisation un peu excessive de caractéristiques pourtant importantes avant d'être moquées, il n'est pas inutile ici de vous proposer quelques exemples de ce folklore polytechnicien d'il y a deux siècles ou presque, à propos de nos X franco-américains.

Commençons par Bernard, éminent exemple de la meritocratie, enfant pauvre d'une famille pauvre (« de parents pauvres et estimés », dit le Comte Molé lors du discours panégyrique prononcé aux obsèques de Bernard). Molé y brode d'ailleurs sur des souvenirs d'enfance rapportés, des histoires de gamin chapardant les cerises d'un couvent, mais voici que les moines l'attrapent et le punissent, puis, pris d'un lucide examen de conscience, remarquent la vivacité de l'enfant et lui apprennent la lecture et les mathématiques. Mais l'histoire se prolonge alors avec l'abbé Jantet, nous avons vu le gamin devenu général pleurer au souvenir de ce maître bien aimé, qui lui fait franchir un niveau supplémentaire d'éducation. Voici donc venu 1794, et la création de l'Ecole Nationale des Travaux Publics, bientôt Ecole polytechnique et son premier concours. Sous l'impulsion de Monge et des autres inventeurs de notre Ecole, des examinateurs vont dans les grandes villes pour tester les capacités des meilleurs jeunes élèves que les institutions scolaires autant que les précepteurs d'occasion leur adressent. Jantet envoie Simon tenter le concours, à Dijon. L'histoire raconte (c'est presque la même qui servira pour Arago et d'autres, plus tard, avec des variantes prouvées ou apocryphes, on sait que dans chaque promotion de l'Ecole il se trouve plusieurs majors d'entrée - vingt ou trente ans après le concours - et plusieurs «plus jeunes élèves jamais reçus dans cette brillante institution »), bref l'histoire raconte que l'examinateur s'étonne «qu'un enfant - Bernard avait quinze ans, osât entrer en lice avec l'élite de la jeunesse »... avant de s'avouer «confondu» par le savoir de l'adolescent classé parmi les premiers de la liste. Que c'est émouvant ! que l'enfant est savant, et l'examinateur tout lucide ! Mais ce n'est pas fini, on passe alors au registre du malheureux petit provincial qui monte sur Paris pour rejoindre l'Ecole, Jantet l'a muni d'une lettre à l'illustre Lagrange, mais il fait froid, c'est l'hiver vrai avant les réchauffements climatiques. Simon, épuisé de fatigue, suivait les quais de la Seine (était-elle gelée ?) lorsqu'il tomba sur la neige sans sentiment et sans vie - notre histoire pourtant continue, sinon vous ne seriez pas en train de la lire, ce « sans vie » emprunté au Comte Molé est trop fort, il faut donc poursuivre : « Nul ne saurait dire s'il se fût jamais relevé, sans une bonne femme qui courut à lui, le transporta dans sa boutique, et, après l'avoir réchauffé et restauré, exigea qu'il prît un fiacre, qu'elle eut soin de payer, pour le conduire au Palais Bourbon. Me serais-je trompé, Messieurs, en pensant que vous ne trouveriez pas ces détails sans quelques charmes ? Lorsque vous verrez ce même Simon Bernard devenir un savant distingué, l'un des vétérans et des chefs de notre armée, votre collègue, ministre enfin, vous vous le rappellerez, non pour admirer les caprices de la fortune, mais pour bénir la Providence, qui, cette fois, a permis que le mérite et la vertu fussent appréciés ici-bas. »

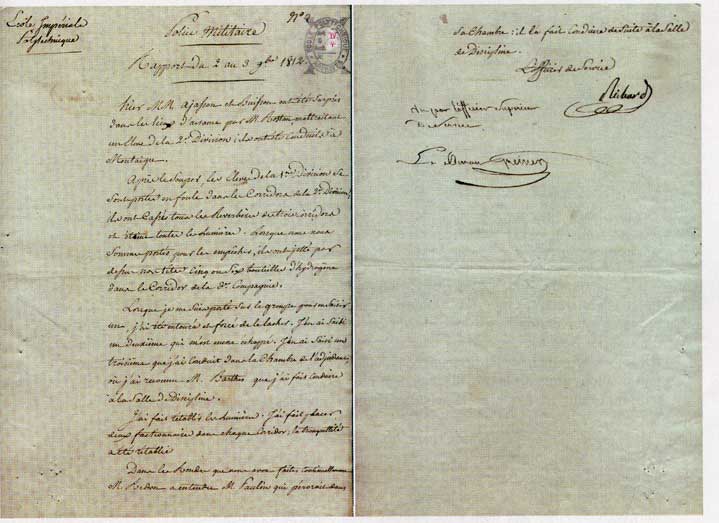

Avec Buisson, je passe au folklore des chahuts d'Ecole. C'est dans le Callot, édition 1982, que la difficile rentrée de 1812 est citée comme un des exemples de chahuts aux conséquences diverses, et trouver le nom de Buisson cité par Callot m'a donné envie d'aller plus loin dans l'investigation. J'ai donc plongé, à nouveau, dans le patrimoine.

L'Ecole polytechnique conserve en ses soutes les dossiers relatifs aux « désordres » survenus à telles ou telles occasions, qu'elles soient glorieuses (comme les 5 et 6 juin 1832 lors de l'affaire Lamarque) ou bêtement triviales. Le dossier des punitions et incidents racontés, brièvement, dans cette chronique « Buisson », avec ses dix neuf pièces dans un grand carton rapportant ces aspects de l'histoire de l'Ecole. Le contraste entre la débile incongruité de départ et la progressive « solennisation » du conflit apparaît encore renforcé par la nature physique des documents conservés, d'abord rapports mal écrits et corrigés à la va-vite, bientôt documents au superbe graphisme, destinés à « son Excellence le Gouverneur de l'Ecole », le comte de Cessac.

Commençons donc par le commencement : l'officier de service prétendit un jour que « deux élèves de première division, messieurs Ajasson et Buisson, ont été surpris dans les lieux d'aisance par monsieur Riston, maltraitant un élève de deuxième division. Ils ont été conduits aussitôt à la prison de Montaigu » (un bahutage stupide avec ses excès stupides). Dans le dossier détaillé relatif à cet incident figure une lettre signée de Buisson et Ajasson, en date du 3 novembre 1812, où nos deux lascars expliquent au gouverneur que, si on les a surpris dans les latrines tenant un de leurs conscrits dans la position de la bascule (qui n'est sûrement pas une figure olympique), c'est parce qu'ils essayaient de le sortir et de lui épargner cette désagréable brimade. Et Buisson de terminer par des formules qui nous paraissent bien doucereuses mais correspondent au style de l'époque : « La discipline à laquelle mon camarade Ajasson et moi avons toujours été scrupuleusement attachés depuis notre rentrée à l'Ecole est sans doute un garant de notre amour du bon ordre, mais la plus forte consolation que nous puissions avoir dans notre prison est l'espérance d'éprouver de nouveau les bontés de Votre Excellence ». On sait que l'Excellence, ou ses assistants, ont préféré sévir.

Le lendemain, un officier pénétrant dans ces mêmes lieux d'aisance eut l'indignation d'y trouver une petite affiche portant « Poste des officiers ». (Tout officier intelligent, il y en a plein, trouvant dans les toilettes un tel papier l'aurait déchiré sans en parler à quiconque - même pas à Callot - et évacué par la chasse d'eau, c'est tout ce que cela méritait). Mais notre homme trouva plus malin de faire avec ce misérable P.Q. un vacarme pas possible, et la pièce incriminée encombre encore aujourd'hui les archives de l'Ecole. Fin du second acte.

Le film continue chez le gouverneur qui réunit le conseil de l'Ecole, il faut ce qu'il faut, et l'Autorité demande aux élèves que le coupable se dénonce. Bien entendu, il n'en fait rien, et un certain nombre d'élèves sont punis. Au hasard ? (il y a 50 ans, la Kès organisait des tirages au sort, dont le résultat était accepté par le Commandement pour fournir au Minotaure sa ration de coupables à dévorer). Mais ici, faute d'un consensus sur la liturgie de la punition représentative et exemplaire, c'est l'émeute qui naît et se développe, les élèves brisent les quinquets, « solidarité, solidarité ! », obscurité et nouveaux chahuts, bagarres entre élèves et officiers, des élèves vont jusqu'à prendre des fusils dans l'armurerie avant que d'autres, plus « adultes », ne les calment : tout cela pour un papier dans les « lieux d'aisance » !

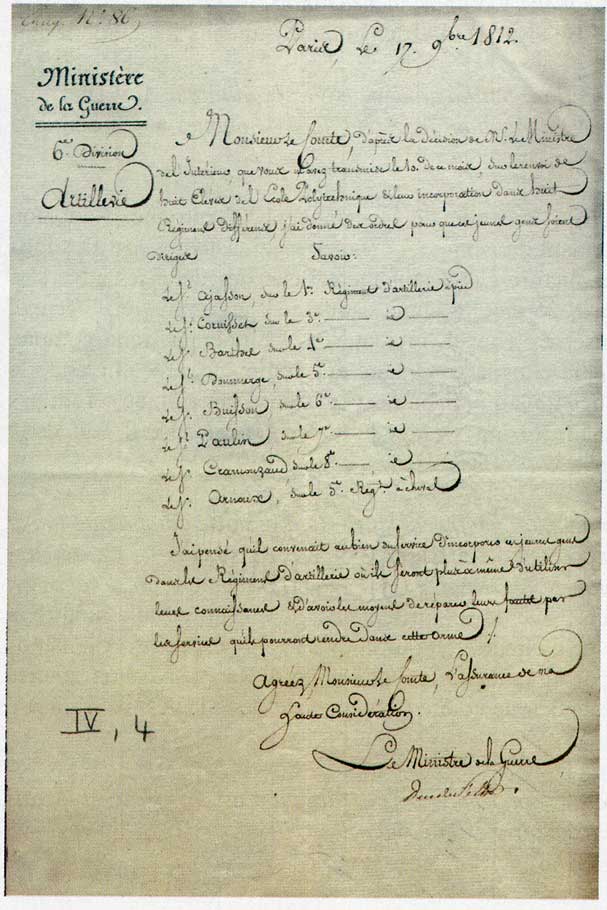

Si le troisième acte avait pour décor l'Ecole, ses couloirs et ses râteliers à fusils (c'est mieux que pour le premier acte, voué au décor des W.C. et le second, au poste de garde), le quatrième va encore gagner du galon selon un « avancement » scénographique accéléré. Car les élèves, pas vraiment calmés, continuent à demander la libération de leurs camarades (Buisson, Ajasson et les six désignés en représailles de l'affichage incongru), le gouverneur et le ministre décident de les dégrader (voyez-moi ça, nous en sommes au bureau du Ministre, bientôt nous en serons à l'Empereur, je le sais car je connais la fin de l'histoire), les punis sont envoyés en garnison : pour Buisson, ce sera Rennes et ses parents reçoivent une lettre les avertissant que Pierre Benjamin est exclu de l'Ecole pour « mutinerie ». Cette affaire était bête et même très bête ; la voici qui devient sérieuse, et même très sérieuse.

Cinquième acte, « happy end ». La promotion y met du sien et se cotise pour envoyer l'équivalent de leur solde aux « mutins exilés ». Quant à l'Empereur, dont je vous avais promis l'intervention, il va jouer le « Deus ex machina », il a un grand besoin d'officiers d'artillerie, Belhoste le souligne dans son histoire de l'Ecole, les guerres en consomment et l'X en est le principal fournisseur. Napoléon exerce donc sa magnanimité en réintégrant les huit moutons noirs ; il les envoie avec leur promotion à leur école d'application de Metz, et ce jour, dit Callot, fin de l'histoire avec flonflons et lampions, les élèves illuminèrent l'Ecole.

Ne disposant pas, pour Crozet, d'une anecdote « folklo » de même style, je vais vous l'inventer. Nous sommes en 1805, Crozet vient d'être admis à l'Ecole, et c'est précisément le moment où elle déménage ses quartiers, quittant l'hôtel de Lassay pour le collège de Navarre, c'est-à-dire les quais de la Seine pour la montagne Sainte-Geneviève. Tout ceci ne se fit pas sans regrets ni désordre on n'aime pas être ainsi exilé, ni à Palaiseau, ni à Strasbourg. Surtout si - nous sommes en 1805, l'Etat est désargenté, surtout si un décret, en même temps vous prévient que désormais les élèves de l'Ecole auront à payer pour le gîte et le couvert, pour l'uniforme et les « polycopiés ». (Le pauvre Bernard aurait eu bien du mal à remplir ces obligations - mais un heureux système de bourses compensera cette rigueur financière pour les meilleurs élèves...Ainsi naquit la Caisse des élèves). Mais revenons à Crozet, c'est là qu'il aurait pu dire, nous savons qu'il aimait avoir raison contre les autres, quand je créerai mon Ecole, je m'y prendrai mieux. Ah bon, auraient dit ses condisciples à notre Claudius, et où tu veux la créer, ton Ecole ? Et il aurait répondu, à Lexington, Lexington, Virginia, U.S.A.

Quelques années plus tard, comme tous les soldats de Napoléon , et en particulier ceux qui avaient eu l'occasion de se trouver face au Petit Caporal un soir de bataille, Bernard, Buisson et Crozet pouvaient raconter des anecdotes inoubliables et enjolivées sur l'objet de leur culte.

Commençons, cette fois, par Buisson. Tout jeune officier, (il n'a pas vingt et un ans et se souvient sûrement du geste auguste de l'Empereur le réhabilitant après sa « mutinerie de potache »), il commande une batterie d'artillerie pendant la campagne de France, à Montereau. Napoléon juge cette batterie trop exposée ; il lui impose de battre en retraite, s'étonne de ne pas être obéi. « C'est que l'officier en charge de cette batterie, lui explique en bafouillant l'aide de camp (un subordonné de Bernard ?) veut absolument protéger Votre Majesté...». Après la bataille, l'Empereur se porte vers Buisson (« l'officier qui... ») et lui épingle la croix de la Légion d'Honneur sur l'uniforme, tout en le sermonnant, style, « la prochaine fois, cherchez une position moins exposée, la France a besoin de braves comme vous... Mais Votre Majesté donne le mauvais exemple, dit notre insolent jeune homme.

- Sachez, capitaine, que le boulet qui me tuera n'est pas encore fondu

- Je ne suis que lieutenant, Sire (ce Buisson là décidément, ne sait pas se taire devant l'Empereur)

- Vous étiez lieutenant au début de l'action, maintenant vous êtes capitaine. Apprenez que votre empereur ne commet jamais d'erreur touchant le grade de ses hommes ». Un dialogue beau comme l'antique.

Et Bernard? Revenons à 1805, à la veille de la campagne d'Autriche. Napoléon demande au général Marescot, commandant du génie, un officier spécialiste des fortifications assez courageux et astucieux pour reconnaître clandestinement l'état des défenses adverses. Sans hésiter, Marescot désigne Bernard, 26 ans, le jeune capitaine chevauche vers Vienne, observe, dessine, note, zigzague, épuise son cheval, revient vers l'Empereur, rend compte, commence à proposer toute une stratégie pour la campagne qui commence, recommande le contournement, à quoi bon se soucier des forts qui, même occupés par l'ennemi, ne seront pas en mesure d'arrêter ou de gêner une armée qui se précipiterait vers Vienne, il faut donc aussitôt...

« Je vous trouve bien présomptueux de me tracer ainsi mon plan de campagne, tonne l'Illustre ! ». Mais, à peine sorti, Napoléon dit à Rapp (vous vous souvenez, ce général alsacien dont Napoléon disait, peu importe qu'il parle l'alsacien, du moment qu'il sabre en français, je connais cette citation depuis l'âge de six ou sept ans, depuis qu'on m'a montré la statue de Rapp réinstallée sur la place de Colmar - ou qu'on m'a expliqué que les Allemands l'avaient fait sauter pendant la période d'annexion), il dit donc à Rapp, avec un sourire bienveillant effaçant son expression calculée de colère (très légende des Siècles, ce « sourire bienveillant »)

« Voilà un jeune homme de mérite. Son analyse de la situation est fort juste et je vais m'en inspirer. J'aurai encore besoin de cet officier intelligent... »

Je n'ai pas connaissance, pour Crozet, d'une anecdote du même tabac. Alors, de nouveau, inventons-la. Nous sommes le 7 ou le 8 septembre 1812. Crozet, un des officiers « pontonniers employés à l'équipage d'artillerie de la Garde impériale à la Grande Armée » est fait prisonnier à la terrible bataille de Borodino, (vous vous rappelez : Guerre et Paix). Il y construisait un pont sur la rivière Kalatsha (je n'invente pas ce nom, un gros lot pour des cruciverbistes). Mais son courage fut rapporté à Koutousov (là l'histoire commence à devenir apocryphe). Celui-ci lui fait accorder un statut de prisonnier favorisé qui lui permet d'éviter le camp de prisonniers où furent enfermés beaucoup de ses camarades (dont notre illustre Poncelet qui y rumina ses théorèmes, voir le bulletin SABIX numéro 19). Crozet donc, qui avait aussi conservé sur lui une tabatière donnée un soir de feu et de sang par l'Empereur lui-même, « voilà un soldat digne de priser le même tabac que son Empereur », Koutousov la lui avait fait restituer par le cosaque qui l'en avait dépossédé. Voilà un combattant courageux qui mérite l'admiration de ses adversaires - fin de la version longue et imagée, Crozet donc fut mis à la disposition d'une famille russe aristocratique pour en instruire les enfants (tolstoïen !), et même y écrire une grammaire russe de 113 pages (authentique), il pourra ainsi aider Tocqueville dans son analyse comparative de la Russie et des Etats-Unis quand il le rencontrera en Amérique (à vrai dire, je ne sais pas s'ils se sont rencontrés mais ce n'est pas impossible). La Russie laissera à Crozet des souvenirs à la fois bons et mauvais ; il donnera le prénom de Natalia à sa seconde fille (vrai).

Fidélité, loyauté, référence constante à l'Empereur : une telle caractéristique est évidemment commune à des milliers de soldats, même s'ils ont souffert mille maux pendant des années de marches et de coups de feu ; car lors des soirs de beuverie du Champ d'Asile ou de l'hôtel Trémoulet, ils évoqueront tous les bivouacs dans les plaines allemandes, les campements dans les églises de Lombardie, les vivats échevelés lors du passage à cheval, au galop !, du Petit Caporal (ou de son sosie ? ?).

De cette fidélité, Buisson donne l'exemple le plus constant et finalement le plus sincère. Peut-être que le plus jeune et le moins « réfléchi », il avait moins souffert pendant les campagnes, il n'y avait pas été gravement blessé, il n'y avait pas perdu trop d'amis proches. En tout cas, son culte est sans arrière-pensée : il ne va pas faire la cour au prince-jardinier Joseph dans l'espoir de je ne sais quel retour au pouvoir de la lignée bonapartiste, il ne cherche pas des postes auprès des Lallemand ou des Lefebvre-Desnouettes qui s'agitent en Amérique (et pourtant, il les connaît, il les a servis, il leur a été présenté sur les champs de bataille). Non, il se contente de cultiver le souvenir de l'Empereur, d'organiser des défilés en son honneur, d'être présent avec émotion à la grande cérémonie que la Nouvelle-Orléans déploie en sa cathédrale en 1821 à l'annonce de sa mort - ayant désormais complètement compris l'inutilité d'espérer une évasion de Sainte-Hélène. Sûrement, il ira se recueillir à maintes reprises devant le masque mortuaire que le docteur Antonmarchi offre à la ville.

Fidélité à l'Empereur, donc, et à lui seul. Quand on lui demande, en 1852, pourquoi il ne va pas se mettre au service de Napoléon III, ce vétéran prend sans hésitation des intonations à la Victor Hugo: « Monsieur, si Napoléon vivait, j'irais jusqu'au bout du monde pour porter un mousquet dans son armée ou tenir la bride de son cheval ; mais Napoléon est mort, et Napoléon III est plus petit que l'ombre de Napoléon Bonaparte ».

Mais on peut trouver, à rêvasser sur ces vies presque parallèles de polytechniciens soldats d'Empire, des convergences réelles sur d'autres registres que celui du folklore d'Ecole ou de la fidélité plus ou moins idolâtre à leur Empereur. Ces ressemblances, étroitement liées à l'Ecole polytechnique comme à l'histoire américaine de l'époque, portent sur les domaines de l'éducation, de la technologie et de la défense.

Trois sujets dont il vaut la peine de rappeler l'importance pour la nation américaine alors en plein développement. Si Bernard n'y a vécu que la période 1816-1831, nos deux autres compères ont accompagné la période d'expansion territoriale et le début de la période d'immigration échevelée. L'éducation était vitale, comme facteur social d'intégration des arrivants et comme chance individuelle dans la compétition. La technologie, nous l'avons vu, à propos des Crozet, Marestier, Chevalier, etc..a très vite été considérée par l'élite américaine comme une nécessité absolue du progrès, avec un accent particulier mis sur les transports et l'infrastructure indispensables à un pays en expansion continue, mais sans oublier tous les autres domaines, de la vie quotidienne à l'agriculture. Quant à la défense, nous savons combien les Etats-Unis avaient été traumatisés par la « seconde guerre d'indépendance », considérant comme un peu miraculeuse la victoire de Chalmette qui élimina les Anglais (provisoirement, ou pour de bon ? il fallait s'en prémunir), très vite occupés à vouloir consolider les territoires de la grande Louisiane comme à ébranler pour les annexer des territoires en théorie espagnols ou mexicains, enfin amenés par la nature même de leur avancée de pionniers vers un Ouest riche en pâturages comme en minéraux à affronter, pour les éliminer, Apaches ou Cheyennes.

Reprenons. L'enseignement, c'est d'abord le grand sujet de Crozet, toute sa vie il y pensera, de manière accessoire (pour sa grammaire russe ou pour le « rewriting » des cours de géométrie descriptive) ou fondamentale, professeur à West Point, principal du Jefferson Collège en Louisiane, promoteur incontesté du « V.M.I. ».

Mais l'enseignement est aussi une préoccupation de Buisson, auteur ou éditeur d'ouvrages (de l'alphabet au manuel stratégique) et encore plus de Bernard, suivant avec attention l'évolution de West Point, ou les projets de grande école scientifique et militaire que certains américains voulaient créer vers 1818. Nos trois X ont, certainement, réfléchi au modèle polytechnicien d'études et à ses variations de 1794 à 1815. Ils sont conscients, à titre individuel, d'avoir beaucoup « reçu » d'un système de sélection qui les a repérés et sortis de la pauvreté (surtout pour Bernard, mais aussi pour les autres). Ils ont également pu expérimenter les bienfaits d'une éducation à la fois ouverte et spécialisée qui les a rendus aptes à faire leur métier avec compétence, mais aussi à pouvoir saisir des opportunités quand c'était nécessaire et quelle meilleure preuve de cette ouverture à la flexibilité que leur adaptation à un pays nouveau, à une langue nouvelle, à une société totalement différente de celle qu'ils ont connue en France ?

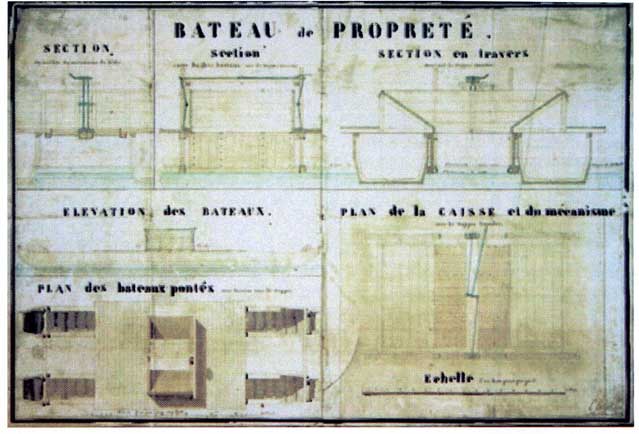

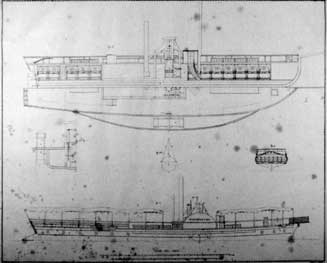

Ces remarques faites pour l'éducation, j'en viens à la technologie. Dans leurs domaines, Bernard, Crozet et Buisson se comporteront aussi en acteurs convaincus sans réserve que science et technologie sont d'indispensables outils de développement autant que de connaissance. Fils des « Lumières », disciples des Laplace, Lagrange, Berthollet, Monge, ils n'ont pas d'état d'âme pour participer en permanence à la veille technologique, tricoter des convergences entre domaines scientifiques. Dans un pays immense et vierge, recevant par milliers des nouveaux citoyens, ils n'ont pas non plus d'état d'âme sur la nécessité de transformer une nature sauvage, même s'ils en ont admiré la splendeur en bons lecteurs de Chateaubriand. Travaux publics, transports, constructions ; voies ferrées, routes, canaux ; bâtiments publics, résidences individuelles, forts militaires, tous ces ouvrages, tous ces « chefs d'œuvre » leur sont possibles grâce au mariage heureux de connaissances de base, disons académiques (le mot plairait à Monge) et de technologies d'application, le tout marié sans hiérarchisation artificielle : Belhoste a bien montré dans son ouvrage combien l'X avait à cette époque réussi une telle osmose au point de très vite créer une sorte de « technocratie » (terme, il le reconnaît, encore plus anachronique pour l'époque que l'adjectif polytechnicien que pour ma part j'emploie à profusion dans cet écrit).

Même si à cause de leur exil Bernard, Crozet et Buisson n'ont pas eu l'occasion de bénéficier au maximum d'un autre ingrédient fondamental de la technocratie victorieuse qu'est la mise en réseau, nous les avons pourtant vus se croiser, collaborer, travailler avec d'autres scientifiques ou ingénieurs, confronter leurs idées ou être en compétition avec des confrères américains, aider de leur côté des voyageurs français attentifs à ce domaine, comme un Chevalier qui sera, plus tard, un exceptionnel « nœud » du réseau polytechnicien et saint simonien.

Ils ont donc, aussi, été des « passeurs », des transféreurs de méthodes et de savoirs. Au début, ce « commerce scientifique » se fera nettement au profit des Etats-Unis, demandeurs de connaissances au point d'accueillir sans hésiter des cerveaux, même de « proscrits », quand leur utilité paraissait certaine et même de les débaucher : il s'agir là d'une attitude constante des Etats-Unis, au XIXème comme au XXème Siècle. Mais ces échanges seront vite plus équilibrés, et les Français, comme d'autres Européens, auront assez d'intelligence pour venir voir la manière américaine d'apprivoiser et de développer les nouvelles inventions : nous l'avons vu à propos de Marestier et de Chevalier partis effectuer les « missions de productivité » dont on retrouvera, là aussi, le modèle pendant les deux siècles suivants. La morale qu'on peut tirer de cet examen des échanges scientifiques de nos trois polytechniciens, on peut aussi l'étendre au domaine des sciences naturelles, particulièrement vivace à l'époque où Cuvier et l'Institut préparaient activement voyages, expéditions et correspondances. Les personnalités que nous avons croisées dans ces domaines, les Charles-Lucien Bonaparte, Audubon, Wilson, Maclure témoignent de ce courant d'échanges qui dépassait le simple désir de connaître une faune et une flore « nouvelles ». De même, les échanges artistiques auxquels, d'ailleurs, ont contribué des Aubudon, des Lesueur ou des Milbert - ou, dans le domaine de l'exposition et de la présentation d'œuvres, un Joseph Bonaparte, ont aussi permis aux Etats-Unis de voir une école nationale se créer, brassant les acquis formels européens et l'inspiration des grands espaces américains - une permanence de l'art américain, sculpture, peinture et littérature pendant tout le XIXème Siècle.

Troisième domaine de convergence, la défense, ou « l'art militaire », vocabulaire sans doute plus approprié pour l'époque. Forts de leur expérience, acquise avec exploits et cicatrices, Bernard, Crozet et Buisson sont de vrais soldats, et considérés comme tels dès leur arrivée sur le sol américain. Cela peut les gêner dans leur carrière : Bernard sera-t-il vraiment loyal, demandent ses collaborateurs américains, et ne va-t-il pas « partir » avec les plans des forteresses qu'il construit ? Les anciens soldats français de Louisiane, comme Buisson, sont-ils vraiment prêts à aider la Louisiane à peine acquise à s'arrimer aux autres Etats américains ? Et seront-ils du bon côté si un conflit se présente, par exemple avec l'Espagne, ou bien sûr la France ?

Evidemment ! La loyauté, nos polytechniciens en ont payé le prix lourd, et pesé la complexe dialectique en 1814 et en 1815. Le contrat qu'ils passeront avec leur patrie d'adoption, même s'ils n'en prennent pas formellement la nationalité, sera plus qu'honoré, et encore à des âges (pour Crozet et Buisson) où bien d'autres auraient pris le parti de rester dans leur retraite plutôt que mettre leur épée et leur savoir à la disposition du pouvoir. Bernard fut un « grand soldat », un très grand même, et Scaggion aime lui attribuer du « génie » avec un clin d'oeil appuyé à leur arme commune. Buisson et Crozet furent de bons soldats, ils ont combattu avec science (pour Crozet), avec la fougue chahuteuse et insolente de la jeunesse (pour Buisson). Aux Etats-Unis, ils seront donc là, pour former d'autres soldats, pour les encadrer, pour lever des troupes, pour rédiger des manuels, pour dessiner des forts.

Il est sans doute utile de rappeler, à cette occasion, que l'art des fortifications était une des matières dispensées à l'Ecole polytechnique et y occupait une place importante. L'ouvrage sur « la formation polytechnicienne », qui reprit les communications faites à ce sujet lors du bicentenaire de l'Ecole, donne en particulier la parole à Janis Langins (un de ces nombreux universitaires américains fascinés, comme d'autres 200 ans plus tôt, par notre Ecole). Il explique que cet art, inspiré par la filiation de l'Ecole de Mézières, bien connue et bien étudiée, se prêtait au bon mariage de la théorie (les paraboles de tir, la géométrie dans l'espace, la chimie des poudres) comme de la pratique (l'analyse des sièges passés, la visite des ouvrages de l'incontournable Vauban, les souvenirs des professeurs). Le même sujet a été traité par Dooley (cet auteur, américain lui aussi, de l'ouvrage sur Crozet que nous avons abondamment cité dans le bulletin n°6 de la SABIX). Quelques phrases de ce texte y sont particulièrement bien venues. Ainsi « l'audace et l'ambition de la gloire militaire ne pourront jamais se substituer à l'expérience technique et à la discipline pour remporter la victoire ». Ou encore, plus lourd mais bien balancé : « le coup d'œil, apanage des meilleurs chefs militaires, c'est le produit du génie, cet ensemble de facultés au moyen desquelles l'homme saisit promptement les rapports des choses qu'il considère, et applique rapidement les préceptes généraux et théoriques aux cas particuliers qui se présentent à chaque instant ».

On croirait entendre un amphi de mon général commandant de l'Ecole, le grand de Guillebon, parlant du Maréchal Leclerc, à l'occasion de lui-même. Bernard et Crozet ont certainement pu, dans leurs conférences, croquer ainsi le « coup d'œil » et le « génie » de Bonaparte.

Que tous ces efforts d'éducation et de construction soient faits dans l'idée que l'adversaire potentiel principal de leurs amis américains soit l'Anglais, devait, bien sûr, donner un piment particulier à cette recherche de l'excellence militaire. Mais, nous l'avons vu, Buisson sera à l'occasion prêt à combattre aussi l'Espagnol ou le Mexicain. Et nous abordons là un thème plus difficile que nous serons amenés à creuser davantage. Tous ces efforts, tous ces ouvrages serviront d'abord aux Américains pour lutter contre d'autres Américains, Nord contre Sud, Crozet verra ses élèves de West Point ou du V.M.I. se répartir entre les deux armées ennemies, les adjoints de Bernard qui lui auront survécu jusqu'à Lincoln verront ses forteresses défendues ou attaquées par eux-mêmes ou leurs frères d'armes et de construction, dans cette guerre de Sécession qui battit des records en nombre d'hommes tués ou blessés.

Car la guerre, ce n'est pas uniquement entraîner des soldats dans une équipée insouciante et folle, prendre une position ou une batterie, et, le soir venu, devant les rescapés, voir l'Empereur épingler sur votre veste une médaille, sa propre médaille ! ( ne vous inquiétez pas, il en a des dizaines de rechange et il est coutumier du geste, on dit au Musée de la toile peinte de Jouy qu'il agit ainsi avec Oberkampf, l'un des officiers de la guerre économique, grand producteur de toiles de tissus...). La guerre, surtout non économique, c'est aussi recevoir de vraies balles (dans l'ouest américain aussi de vraies flèches), enterrer des camarades, entendre hurler les blessés et les amputés, parfois hurler soi-même.

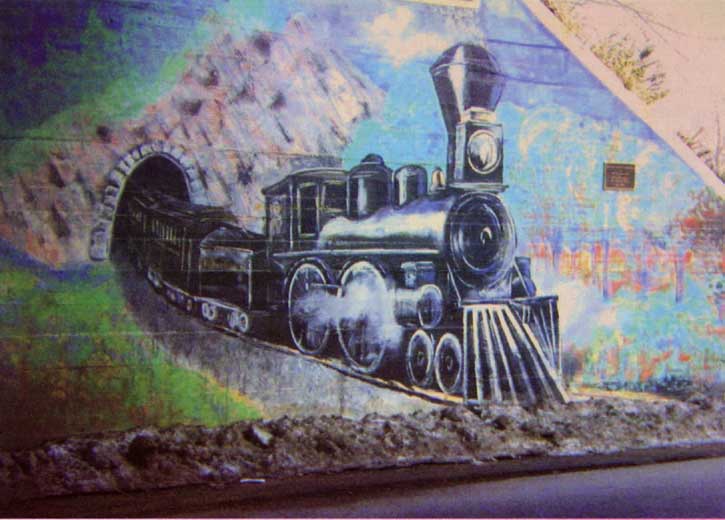

Nous voici au terme d'une longue promenade, qui nous a surtout conduits « en Louisiane », c'est le titre que j'ai choisi. Mais aussi dans l'ensemble des Etats-Unis, de Fort Monroe à Philadelphie et de Castroville à New Harmony. Nous avons voyagé en voilier, en char à bœufs, en bateau à fond plat ou en chemin de fer, à cheval ou en steamboat. Nous avons aussi exploré d'autres contrées, jetant un coup d'œil dans les pampas de l'Argentine, faisant nos modestes bagages dans une vallée des Vosges, prisonnier en Russie, promeneur à Dole, découvreur en Australie ou intrépide combattant sur les pentes de l'Acropole. Et nous avons aussi, cela va de soi, suivi des enseignements profitables sur les bancs de l'Ecole polytechnique, impériale ou non, celle de l'Hôtel de Lassay comme celle du Collège de Navarre.

Je voudrais remercier ici tous ceux qui m'ont aidé à « faire mes bagages ». Bien sûr, d'abord tous les collaborateurs de la bibliothèque de l'Ecole, archivistes, informaticien, assistante, imprimeur : pour ce bulletin comme pour tous les autres, leur aide ne m'a jamais fait défaut. Mais cette expédition en Louisiane, et ailleurs, doit aussi beaucoup à mes amis, Jacques Bodelle en Amérique, Jean-Pierre Girardier à Dole. Les informations qu'ils m'ont adressées, les illustrations qu'ils nous ont trouvées ont été fondamentales dans le plaisir que j'ai eu à préparer ce texte.

Grâce à eux, mais aussi entraîné dans un tourbillon de curiosités toujours réexcitées, j'ai été conduit à utiliser toutes sortes de matériaux : livres précieux, estampes, pièces de monnaie, souvenirs de promenade, photographies, catalogues d'exposition, sites Internet, documents d'archives, thèses de docteurs, lés de papier peint, dossiers d'anciens élèves. L'historien actuel bénéficie de l'accumulation effectuée par les historiens du passé, comme de nouvelles méthodes pour en examiner les documents et les souvenirs ; cela lui procure, certainement, davantage de matériaux pour réfléchir mais aussi pour se contredire ; pour analyser, mais aussi pour rêver.

J'ai, assez souvent, accepté de rêver lors des multiples rencontres provoquées par mes travaux. Car nous en avons vu, des personnages de toute nature, peintres, officiers, pionniers, historiens, musiciens, princes, émigrés, oiseaux (et même girafe), poètes, conventionnels, maréchaux, abbés, Indiens, savants et aussi, en hommage à Prévert, un raton-laveur salué chapitre VI.

Bien entendu les polytechniciens n'ont pas été oubliés, loin de là, dans cette fresque. Rappelez-vous le papier peint panoramique intitulé « les vues de l'Amérique » ; comme nous l'a conseillé leur auteur et dessinateur, j'ai animé mes propres « Vues de l'Amérique » avec trois héros, mais aussi d'autres camarades connus ou presque inconnus, Arago ou Marestier, Dufour ou Jeannin, Chevalier ou Hulot, Charvet ou Clermont-Tonnerre, Fabvier ou Biot, Ajasson ou Considerant, Bureau ou Parchappe.

Témoins donc de la construction des Etats-Unis, une œuvre que j'admire car c'est un pays que j'aime, témoins sympathisants mais je l'espère lucides, nous avons aussi à cette occasion pu nous construire une image des polytechniciens, ce qui est un exercice auquel il m'arrive de m'essayer. Nous en avons accompagné beaucoup depuis leurs études juvéniles et leurs chahuts de gamins jusqu'à leurs travaux, leurs campagnes, leurs prises de responsabilité, leurs échecs et leurs chefs d'œuvre. Avec eux, avec leur regard d'il y a deux cents ans ou le regard qu'ils nous ont inspiré, nous avons pu être confrontés à de nobles et belles dialectiques. Le rôle des sciences et des techniques. Le devoir. L'égalité des chances ou des races. L'indépendance d'un pays. La construction d'une communauté. La conquête et l'aménagement d'un territoire, l'édification d'une nation. Le rapport à la patrie, l'ancienne qu'on quitte ou que l'on retrouve, la nouvelle qu'on sert.

Il n'est pas si évident de toujours « bien » répondre aux questions que peuvent nous poser les événements qui se présentent à nous, conflits, révolutions, guerres, batailles, concurrences, territoires inconnus, et de conserver pour l'essentiel des lignes directrices « droites », dans tous les sens du terme. Même si leurs hésitations, leurs emportements (je pense à Fabvier) ou leurs frustrations (je pense à Crozet) les ont parfois conduits à des choix pas totalement réfléchis, les personnages principaux de cette promenade effectuée aux débuts du XIXème siècle me paraissent avoir pour l'essentiel, fait honneur à ce qui fait la grandeur d'une trajectoire d'honneur. En fonction de leurs moyens, jamais négligeables, parfois exceptionnels, ils ont pu non seulement rester fidèles à leurs « valeurs », mais aussi s'appuyer sur elles, et sur leurs talents, pour construire une œuvre et donc apporter leur pierre à l'histoire. Notre voyage souvent historiquement précis, parfois paresseusement divagant, n'est donc pas seulement le récit romanesque de quelques aventures humaines, mais aussi un voyage (« vaut-il ou non le détour » ?) parmi des réalisations encore présentes, bâtiments, canaux, voies ferrées, fortifications, institutions d'enseignement supérieur. Ce sont là des pierres, toujours debout.

Et puis, je ne veux pas oublier les livres. Voyager de la Moskowa à La Nouvelle-Orléans, c'est aussi voyager d'une belle édition d'Atala à un ouvrage sur les oiseaux d'Amérique « corrigé » par le prince Charles-Lucien Bonaparte, d'un mémoire de Chevalier sur les réseaux des chemins de fer américains à une thèse relative à l'opinion des Français sur les Etats-Unis, de René Rémond. Les livres sont, aussi, des monuments dignes d'examen. C'est aussi pour inciter à les visiter encore davantage que j'ai proposé ce voyage en Louisiane aux adhérents de la Sabix, et aux autres.

2. Michel CHEVALIER

3. Antonin DEBIDOUR

4. Simone de la SOUCHERE-DELERY

5. Edwin L.DOOLEY, Jr

6. Jean-Baptiste MARESTIER

7. Antoine PICON

8. Françoise PLANCHOT-MAZEL

9. René REMOND

10. Guy SCAGGION

11. Patricia TYSON STROUD

12. Michel VERNUS

13. Jean WALCH

14. Bulletin de la Revue du Souvenir Napoléonien

15. Bulletins de la Société Industrielle de Mulhouse et en particulier

16. Fondation Mona Bismarck/Ecole Polytechnique

17. Répertoire 1794-1994

Sur les cités idéales et le champ d'asile, on pourra utilement lire

Mais, surtout, on ira à Arc et Senans méditer dans la Saline royale de Claude-Nicolas Ledoux, sous le soleil ou sous la neige, de jour ou de nuit, on y visitera les expositions sur ce sujet, on s'y laissera imprégner par cette tentative architecturale et philosophique.

Mis en html sur le web par R. Mahl, mai 2009

CONCLUSION

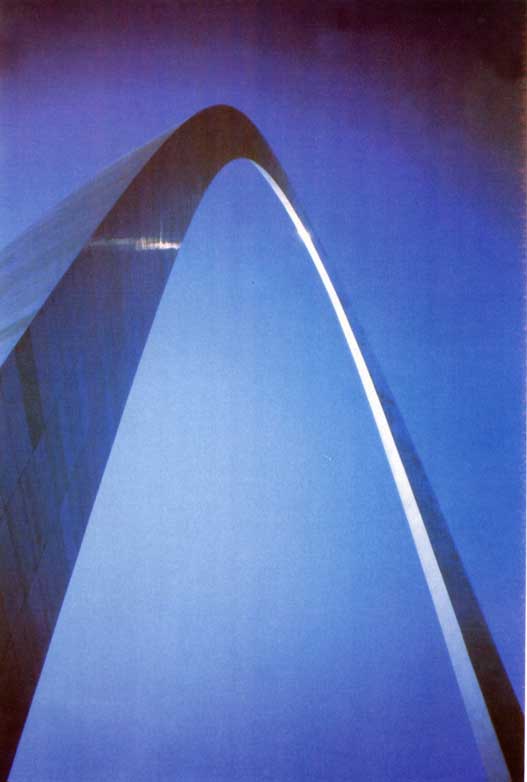

L'arche de Saint-Louis

« The Gateway Arch », la grande arche parabolique élevée par Saarinen en 1965 à deux cents mètres au-dessus du sol se veut, et représente effectivement, un superbe hommage aux pionniers : porte grandiose vers un Ouest à découvrir.

« Go west, young man ! » : cette attirance vers les grands espaces , de très nombreux emigrants français la vécurent dès les débuts des Etats-Unis et la vivent encore : trappeurs, puis éleveurs, puis ingénieurs et entrepreneurs.

(Photographie Christian Marbach)

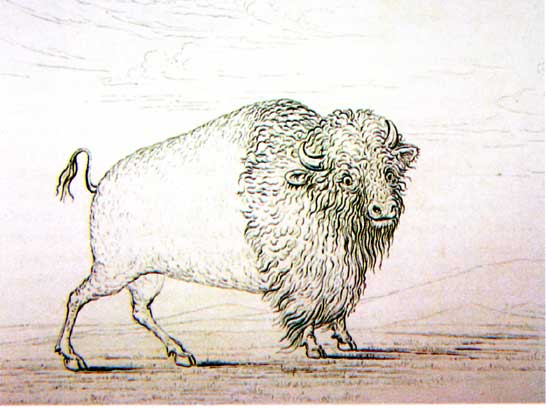

Un bison

Ce dessin de bison (barbu) n'est pas dû à Bodmer, mais à Catlin.

On comprend aisément qu'un tel animal ait impressionné peintres et pionniers et appartienne encore aujourd'hui à l'image de l'Ouest américain - cet Ouest dont une grande partie s'est appelée « Louisiane » il y a deux siècles.

(Dessin de George Catlin dans son ouvrage sur les Indiens d'Amérique ; photographie Jérémy Barande)

BIBLIOGRAPHIE

1. Bruno BELHOSTE

La formation d'une technocratie

(L'Ecole polytechnique et ses élèves de la Révolution au Second Empire)

2003, Paris, Editions BELIN

Lettres sur l'Amérique du Nord

1836, Paris, Editions GOSSELIN

et Histoire et description des voies de communication aux Etats-Unis et des travaux d'art qui en dépendent

1840-1841, Paris, Editions GOSSELIN

Le Général FABVIER : sa vie militaire et politique 1904, Paris, Editions PLON-NOURRIT

Napoleon's soldiers in America

1972, Pelican Publishing Company, GRETNA (USA)

Claudius Crozet, french engineer in America, 1790-1864 1889, University Press of Virginia, CHARLOTTESVILLE

Mémoires sur les bateaux à vapeur des Etats-Unis d'Amérique 1824, Imprimerie Royale, Paris

Les saint-simoniens Raison, imaginaire et utopie 2002, Paris, Editions BELIN

Un Général français aux Etats-Unis de 1816 à 1831 : Simon Bernard Université de Paris I Sorbonne, thèse universitaire, 1987-1988

Les Etats-Unis devant l'opinion française (1815-1852), 2 tomes 1962, Paris, Librairie Armand Colin

Simon Bernard, Un éclair de génie dans la tourmente (Dole 1779-Paris 1839) Editions Les dossiers d'Aquitaine, 2000

The Emperor of nature (Charles-Lucien Bonaparte and his world) 2000, University of Pennsylvania Press, Philadelphia (USA)

Victor Considerant (1808-1893) Canevas Editeur, Dole, 1993

Michel Chevalier, économiste Saint-Simonien 1975, Librairie philosophique J. Vrin, Paris

La retraite de Joseph Bonaparte en Amérique

(Patricia Tyson Stroud)

Les relations américano-françaises de la Révolution à la chute de l'Empire

Les relations (1789-1815) Thierry Lentz

Les Alsaciens et l'Amérique du XVIème Siècle au début du XIXème Siècle (n°2, 1985) Le musée du papier peint (n°2, 1984)

L'Ecole polytechnique : un patrimoine inattendu 1998

Catalogue d'exposition, avec un article de Claudine Billoux : « L'Ecole

polytechnique et les Etats-Unis, une histoire d'amitié »

Société amicale des anciens élèves de L'Ecole polytechnique

Répertoire 1794-1994

Bicentenaire de L'Ecole polytechnique

NOTE ANNEXE